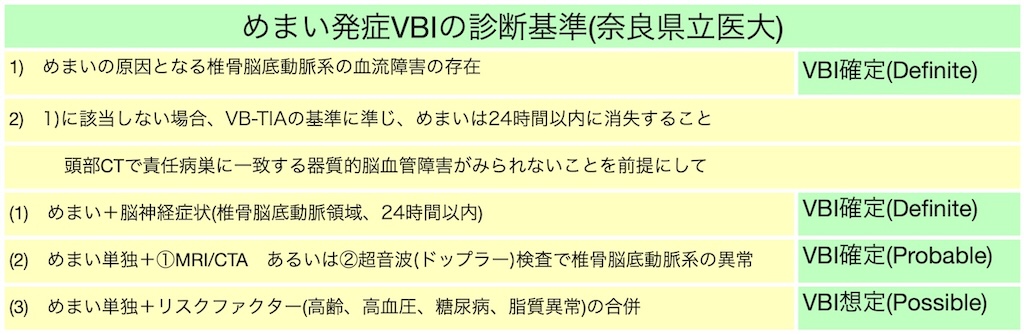

椎骨脳底動脈血流不全

- 大部分は一過性脳虚血発作の一種であり,器質的あるいは機能的な異常による椎骨動脈系血流量の一過性の減少が原因と想定されている

- 片側椎骨動脈の血流動態異常は前庭系興奮性の左右のバランスを破綻させることで様々な神経徴候が出現するとする報告もある(*)

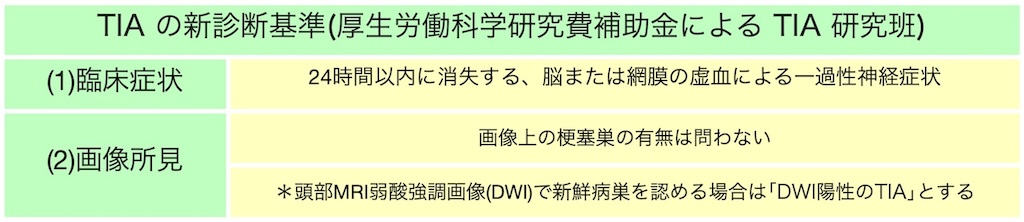

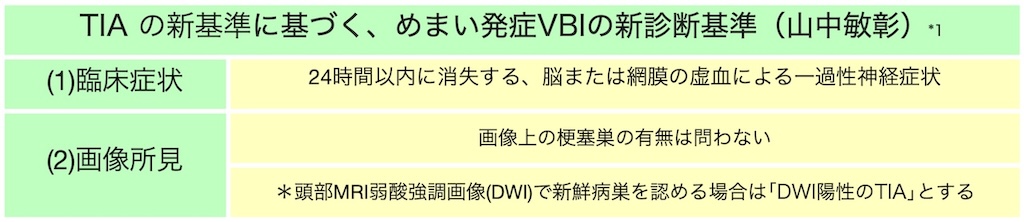

その後、改訂された厚労省のTIA診断基準(下表)

にともない、以下のように改訂されている

以下のTIAの治療に準ずるとされている

- 参考文献)

- 山中敏彰「椎骨脳底動脈循環不全」Equilibrium Res Vol. 73(3) 117~126,2014

- 岸野明洋 他「椎骨脳底動脈循環不全の入院症例について」Equilibrium Res Vol. 77(6) 541~548,2018

- 松永喬「椎骨動脈血流動態異常とめまい」耳鼻臨床 85 :10;1531-1541,1992

- 岸野明洋 他「椎骨脳底動脈循環不全の入院症例について」Equilibrium Res Vol. 77(6) 541~548,2018

- Qureshi AI, Ziai WC, Yahia AM, et al.: Stroke- free survival and its determinants in patients with symptomatic vertebrobasilar stenosis: a multicenter study. Neurosurg 52: 1033―1039,2003