- 厚生労働省の調査によると認知障害のうち67.4%を占める

- 確定診断は脳病理診断なので、生前は確定診断できない。生前の診断が病理診断によって覆されることも少なくない。病理診断をgold standardとすると臨床診断の感度は81%、特異度は70%(*1)

- 65歳未満発症の場合を早発性(若年性)アルツハイマー病、65歳以上の発症の場合を晩発性アルツハイマー病と区別する

疾患

神経 (24)

1.

神経学的診察

┗ 意識レベル

┗ 認知機能

┗ 上肢機能

┗ 脳神経系

┗ 下肢運動機能

┗ 感覚系

┗ 小脳機能

┗ 腱反射

┗ 髄膜刺激症状

┗ 徒手筋力評価

┗ NIHSS

┗ 消去現象と注意障害

┗ 巧緻運動障害

┗ 10秒テスト

2.

中枢神経系解剖学

┗ 脊髄後索

┗ 脊髄側索

┗ 灰白質

3.

脳血管障害の超急性期評価

┗ 虚血性脳血管障害の治療

┗ 脳梗塞画像所見の経時変化

┗ 脳血管障害の部位としびれ

┗ DOACの使い方

4.

脳血管障害

┗ アテローム血栓性脳梗塞

┗ ラクナ梗塞

┗ 心原性脳塞栓症

┗ 一過性脳虚血発作(TIA)

┗ ABCD2

┗ 手口症候群

┗ pure sensory stroke

┗ 椎骨脳底動脈血流不全(VBI)

┗ 特発性脊髄硬膜外血腫

┗ 解離性感覚障害

┗ Wallenberg症候群

┗ MLF症候群

┗ One-and-a-half症候群

5.

一次性頭痛

┗ 一次性頭痛の鑑別

┗ 前兆のない片頭痛

┗ 前兆のある片頭痛

┗ 脳底型片頭痛

┗ 前庭性片頭痛

┗ 一次性穿刺様頭痛

┗ 持続性片側頭痛

┗ 新規発症持続性連日性頭痛

┗ 特発性低髄液圧性頭痛

┗ 一次性咳嗽性頭痛

┗ 一次性労作性頭痛

┗ 三叉神経痛

┗ 三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)

┗ 群発頭痛

┗ 反復発作性片側頭痛

┗ 慢性発作性片側頭痛

┗ 結膜充血および流涙を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作 :SUNCT

┗ 頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作 :SUNA

6.

二次性頭痛

┗ 重大な二次性頭痛

┗ 様々な二次性頭痛 解説

┗ 閉塞隅角緑内障

┗ 副鼻腔炎に関連した頭痛

┗ 睡眠時無呼吸症候群に関連した頭痛

7.

認知症

┗ アルツハイマー病

┗ Lewy小体型認知症

┗ 血管性認知症

┗ 前頭側頭型認知症

┗ ADEPT 重症認知症の予後を予測

8.

めまい

┗ BPPV

┗ メニエル病

┗ 前庭神経炎

┗ PPPD

┗ 突発性難聴

┗ 外リンパ瘻

┗ 前庭型片頭痛

┗ ラムゼイ・ハント症候群

┗ めまいの評価にHINTSが必要な理由

┗ HINTS

9.

てんかん

┗ 非痙攣性てんかん重積状態

┗ てんかん重積状態の治療

10.

多発性硬化症

11.

進行性核上性麻痺

12.

不随意運動

┗ 本態性振戦

13.

糖尿病性神経障害

14.

ウエルニッケ脳症

15.

周期性四肢麻痺

16.

末梢神経疾患(ニューロパチー)

┗ ギラン・バレー症候群

┗ フィッシャー症候群

┗ CIDP

┗ CIAP

┗ 横隔神経麻痺

36.

神経調節性失神

┗ 血管迷走神経性失神

┗ 状況失神

┗ 頚動脈洞症候群

42.

筋萎縮性側索硬化症

43.

筋強直性ジストロフィー

45.

重症筋無力症

46.

ランバート・イートン筋無力症候群

47.

薬剤性ミオパチー

48.

Bell麻痺

49.

横断性脊髄炎

アルツハイマー病

【症状】

- ゆるやかな発症と持続的な認知能力の低下が特徴である

- 平均するとMMSEで3.3点/年の割合で低下していく(*2)

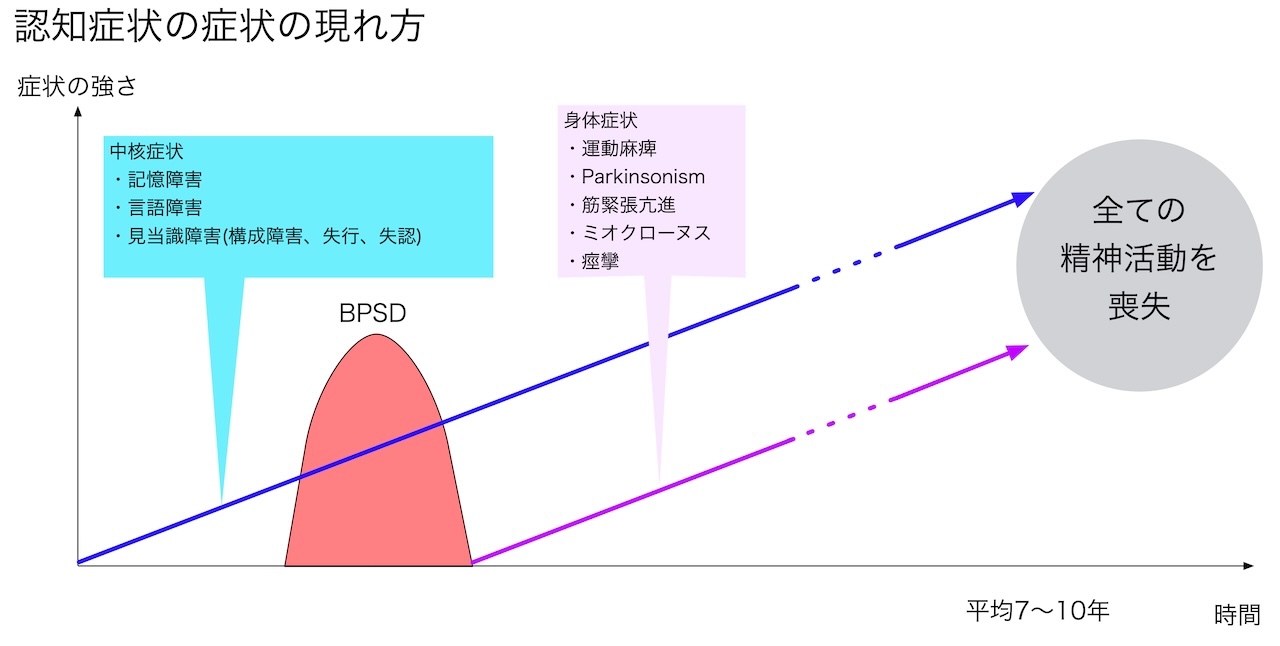

- 記憶障害からはじまり、それに続いて徐々に言語障害、各種の見当識障害(構成障害、失行、失認)などが出現する。これらは全例で起こるので中核症状と呼ばれる

- 症状が進行するとBPSD(Behavioral and Psychological Symptom of Dementia)が起こることがある。

- 高度の状態に進行すると、運動麻痺、Parkinsonism、筋緊張亢進、ミオクローヌス、痙攣などが起こり、最終的には精神活動がすべて失われる

- アパシー(感情が乏しくなって何事にも興味がわかず、意欲もなくなる)は全期間においてみられる

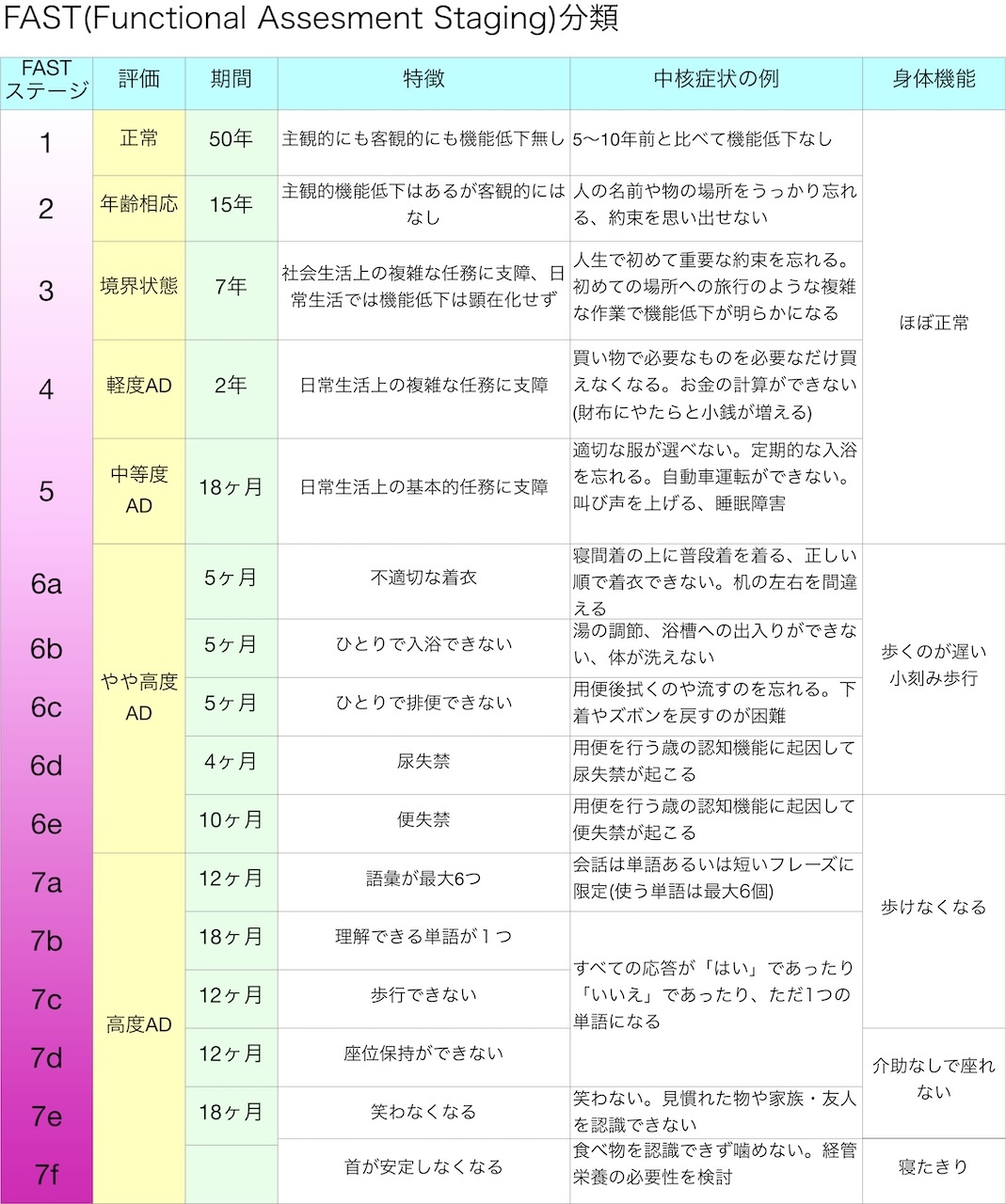

- 高度の認知障害では、基本的ADLが自立せず介助が必要となり、発語が乏しく、簡単な言葉も理解できず、歩けず、座れず、首が安定しなくなって寝たきりとなる

- 全経過は7〜10年と言われているが、個人差が大きい。

【診断】

- HSD-Rが20点以下で脳卒中がないからアルツハイマー病と診断して抗認知症薬を処方するような診療行為は危険であり慎むべき

- HDS-Rでは21点以上を正常域、20点以下を認知症の疑いとした場合、感度は93%、特異度は86%。MMSEは23点以下で認知症の疑い、20点以下で認知症が強く疑われ、感度は83%、特異度は93%。

- 確実に認知障害があって、内科的あるいは他の脳神経疾患が除外された場合に、主として経過を参考にして、他のタイプの認知障害らしくないことで診断する

【治療】

- アルツハイマー病と正確に診断し、かつ、治療効果について詳細に評価できる場合のみ抗認知症薬の処方を検討する(非専門医には困難)

- ドネペジルは軽度、中等度、高度のすべての段階で使用できる。他のコリンエステラーゼ阻害薬との使い分けは考えなくて良い

- マンチンは中等度〜高度のアルツハイマー病に使用できる

- 初期投与量は効果がないことが証明された量なので、これを継続するのは全く無意味である

- 副作用は、ドネペジルでは嘔気、食思不振、下痢など、メマンチンではめまいや傾眠

- アルツハイマー型認知症のBPSDには抑肝散は無効であることが示されている

- 不眠の第1選択はトラゾドン

- 参考文献)

- D. S. Knopman et al:Practice parameter: Diagnosis of dementia (an evidence-based review) Neurology,2001; 56 (9)

- L Han et al. Tracking cognitive decline in Alzheimer's disease using the mini-mental state examination: a meta-analysis Int Psychogeriatr 2000 Jun;12(2):231-47. doi: 10.1017/s1041610200006359.

- 小田陽彦 「科学的認知症診療5Lesson」シーニュ 2018

- 日本認知症学会編「認知症テキストブック」中外医学社,2008

- 日本医師会「超高齢社会におけるかかりつけ医のための適正処方の手引き②認知症」2018

- 日本神経学会「認知症疾患診療ガイドライン2017」https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html