HIV感染症

- HIVは主としてCD4陽性Tリンパ球とマクロファージ系の細胞に感染するレトロウイルス

- 無治療例では徐々に細胞性免疫が障害されてでAIDS(Acquired Immunodeficiency Syndrome:後天性免疫不全症候群)を発症する

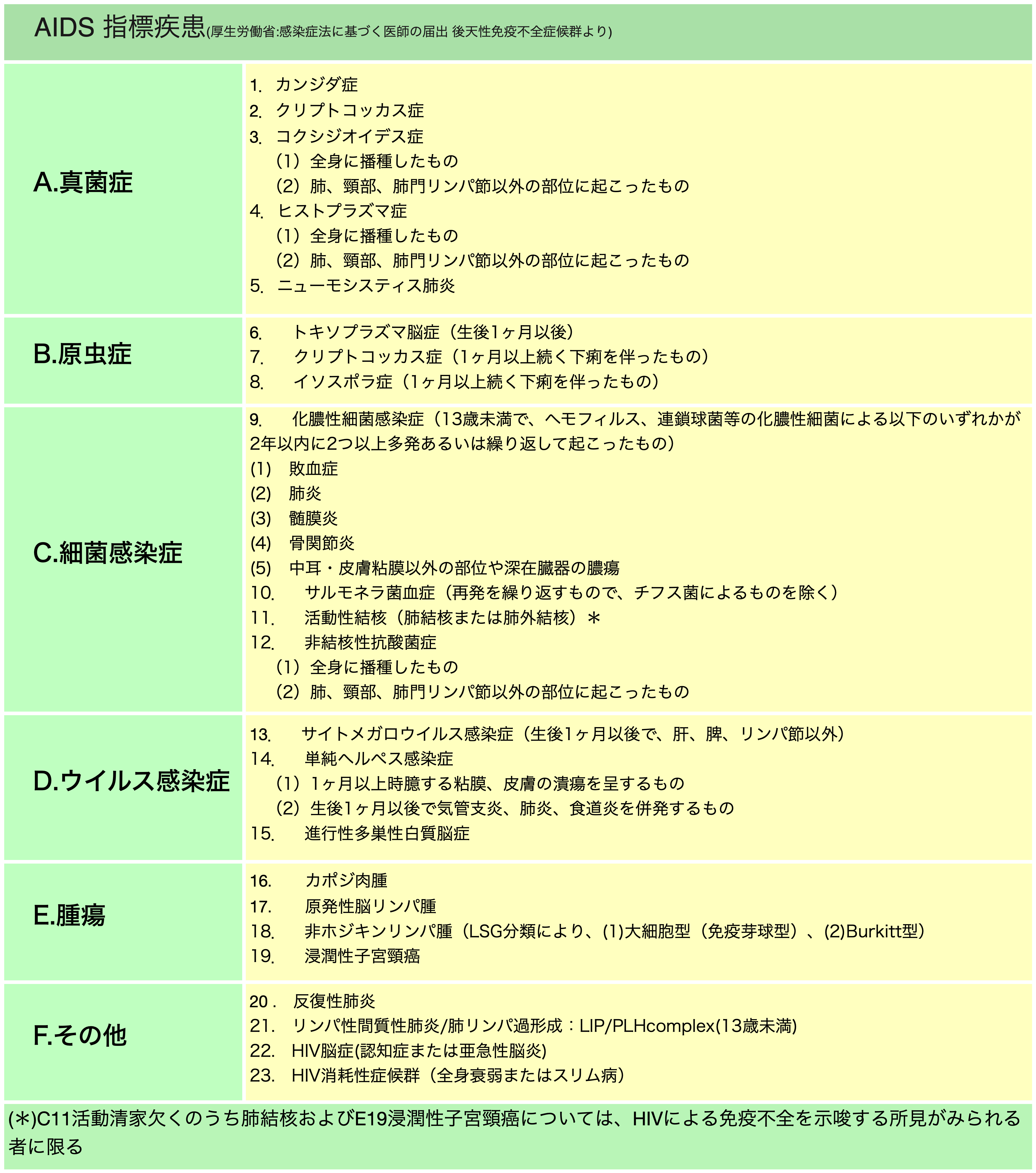

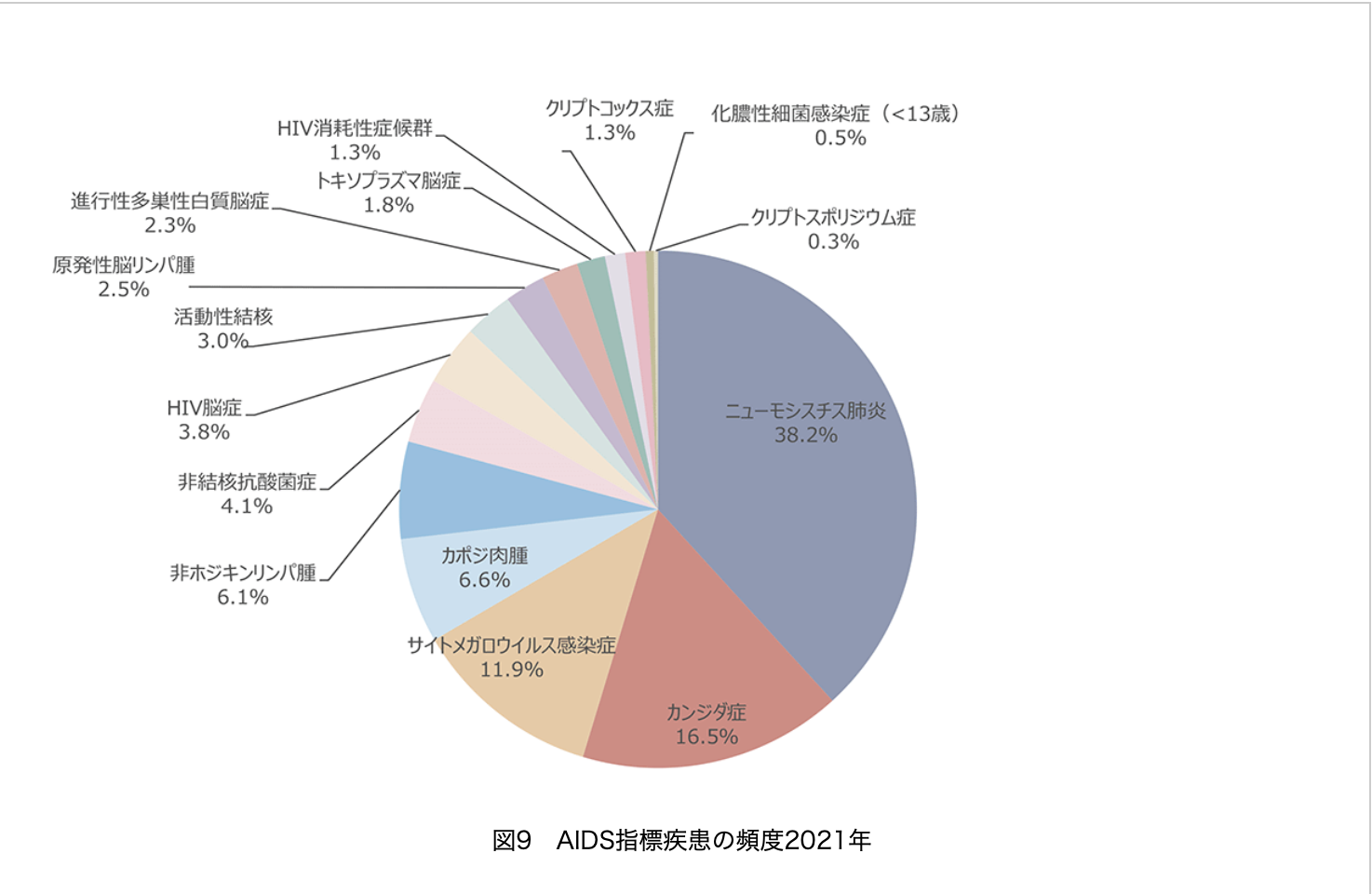

- 日本では最近、ウイルス、真菌などの感染症や、カポジ肉腫などの腫瘍等23指標疾患を発症した場合にAIDSと診断される

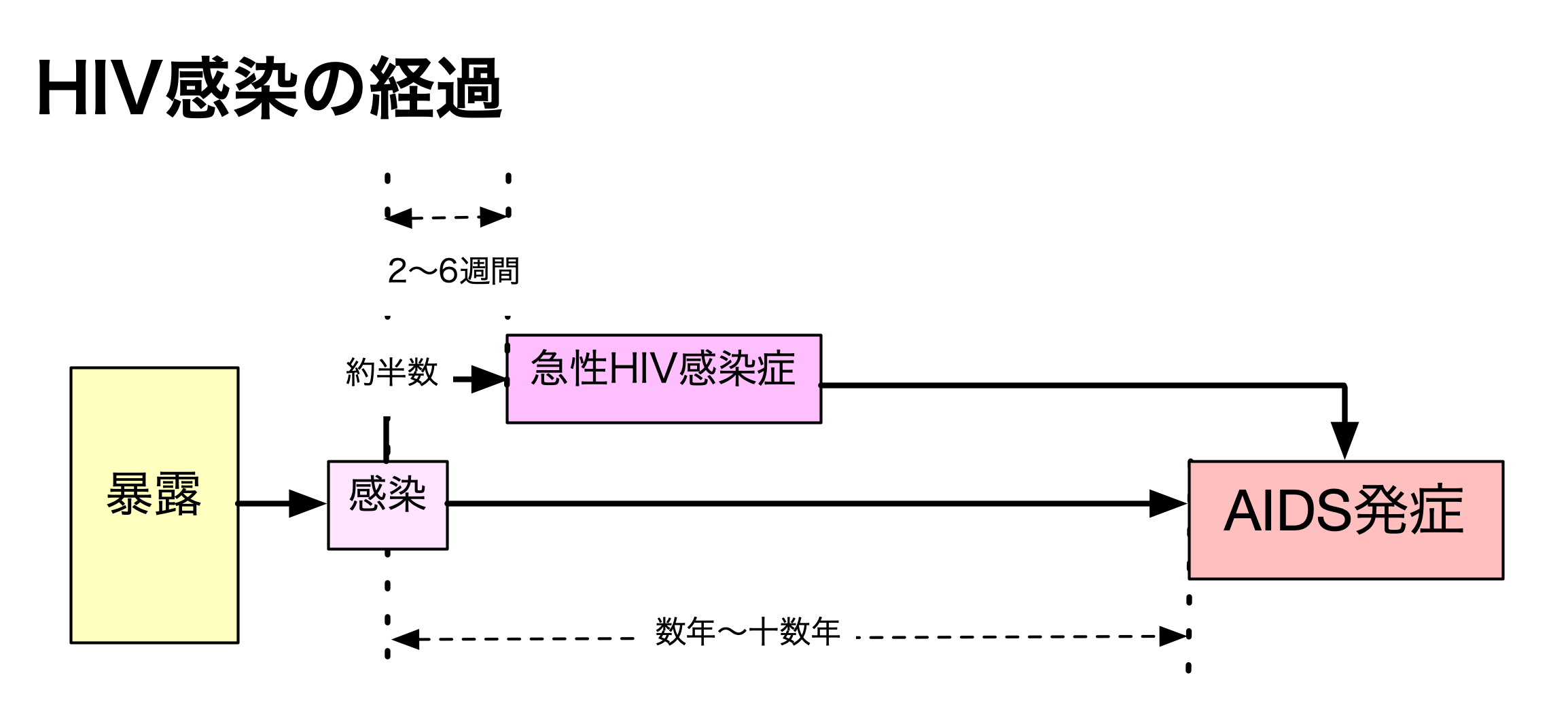

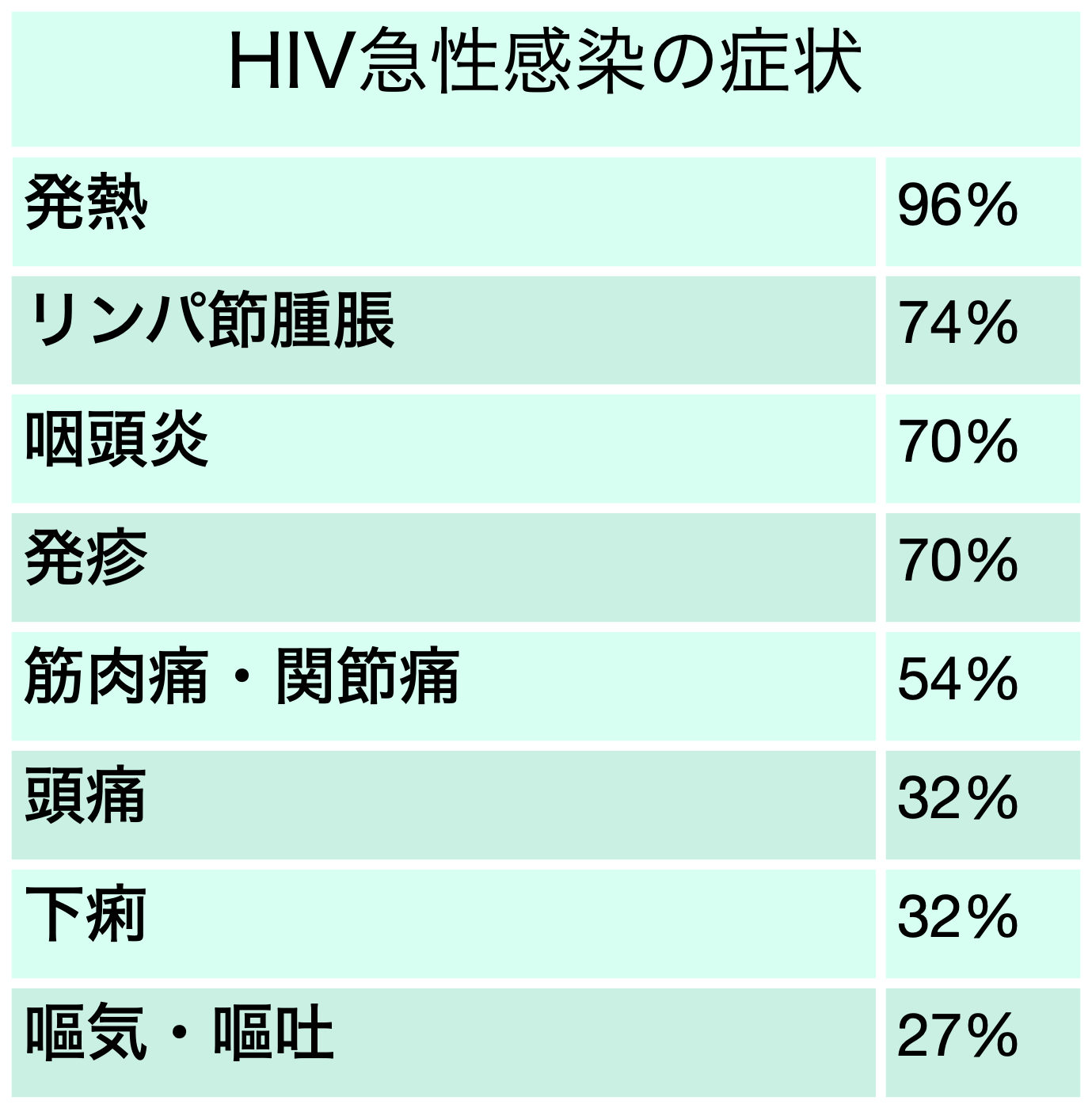

- 病気は、急性感染期、無症候期、AIDS期に分けられる

- 2018年の時点ではHIV感染者2万836人、AIDS患者9313件の合計3万149件が報告されている

- HIV-1とHIV-2の2種類がある。現在の世界的流行の主体はHIV-1であり、HIVー2は西アフリカに多い

- 本邦で、HIV-2が問題になるのは、アフリカからの渡航者、ならびにアフリカ系外国人との性交渉があった場合で非常にまれ

- HIV-2はAIDSを発症する確率が低い