疾患

感染症 (30)

1.

敗血症

┗ 敗血症の初期治療

┗ ショックの初期診断アルゴリズム

┗ 敗血症における抗生剤の選択

┗ NEWSの判断基準

┗ qSOFA

┗ 敗血症の診断基準

┗ 努力性呼吸

2.

髄膜炎

┗ 細菌性髄膜炎

┗ 無菌性髄膜炎

┗ IgG index

3.

Toxic Shock Syndrome

4.

急性喉頭蓋炎

5.

深頸部感染

6.

肺炎

┗ 市中肺炎

┗ 院内肺炎

┗ 医療・介護関連肺炎

┗ 誤嚥性肺炎

┗ マイコプラズマ肺炎

┗ レジオネラ肺炎

┗ 市中肺炎の鑑別

┗ A-Drop

8.

尿路感染症

9.

感染性心内膜炎

┗ 修正Duke診断基準

10.

腸腰筋膿瘍

11.

蜂窩織炎

12.

壊死性筋膜炎

13.

丹毒

14.

C.difficile感染症

15.

腸管出血性大腸菌

16.

サルモネラ感染症

17.

特発性細菌性腹膜炎

18.

帯状疱疹

19.

伝染性単核球症

20.

HIV感染症

21.

パルボウイルスB19(伝染性紅斑)

21.

ウイルス性関節炎

22.

マラリア

22.

麻疹

22.

単純ヘルペス

23.

風疹

24.

インフルエンザ脳症

25.

結核

┗ 肺外結核

┗ 結核性頸部リンパ節炎

26.

発熱性好中球減少症

┗ MASCCスコア

30.

淋菌性関節炎

40.

腎機能低下時の抗生剤投与量の調節

修正Duke診断基準

【修正Duke診断基準】

(感度 90%・特異度 95%)

【病理学的基準】

- 培養、または疣腫・塞栓を起こした疣腫・心内膿瘍の組織検査により病原微生物が検出されること

- 疣腫や心内膿瘍において、組織学的に活動性心内膜炎が証明されること

※いずれかの基準を満たせば確定診断。ただし満たさない場合は臨床的基準に従う。

【臨床的基準】

大基準

※人工弁置換術後例・IE疑い例・弁輪部膿瘍例では経食道心エコーを推奨。その他はまず経胸壁エコー。

小基準

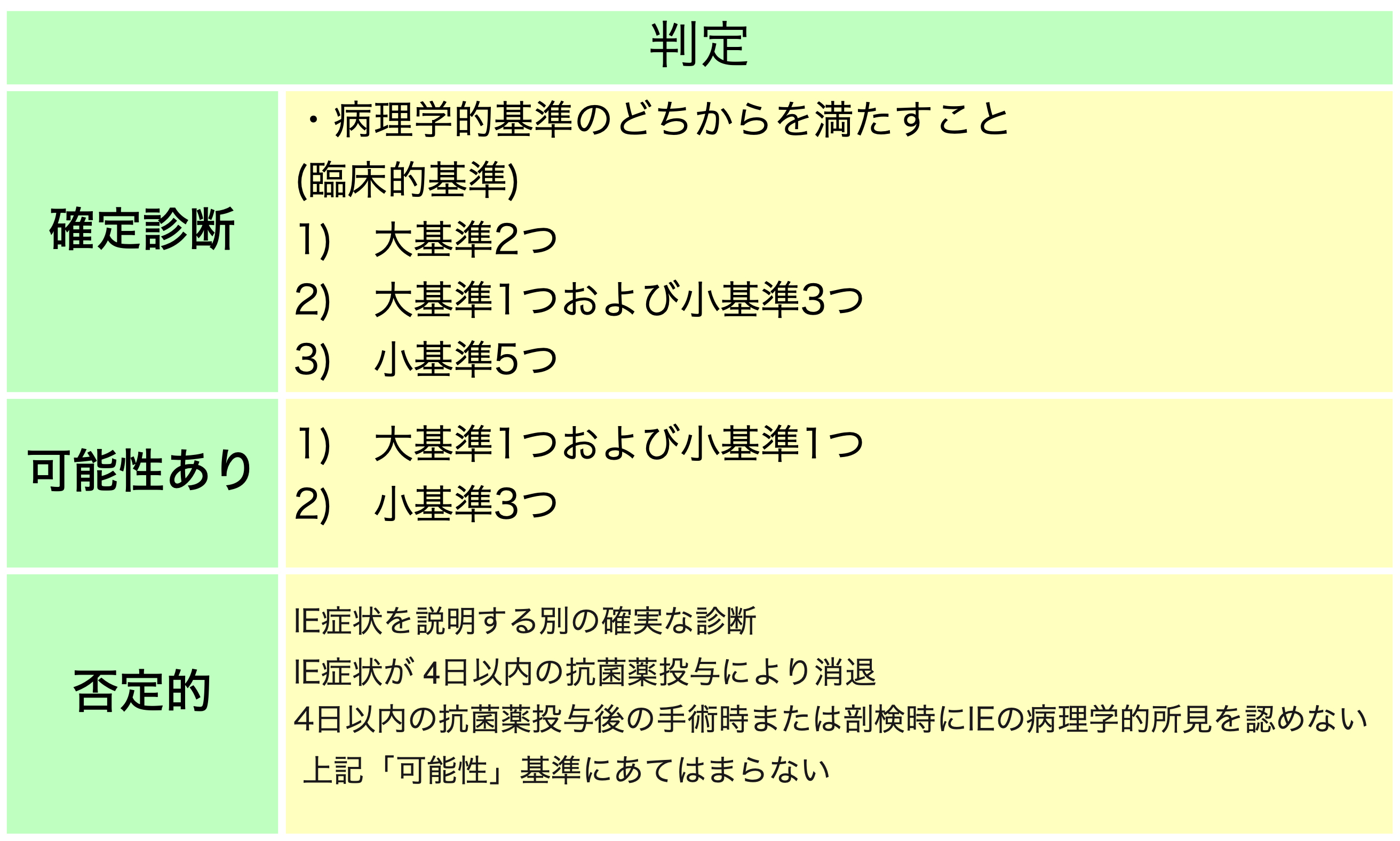

診断

補足

結果が「可能性あり」の場合は、心エコー(経食道心エコー含む)、塞栓症画像、心臓CT、PET/CTなどで再評価し、欧州心臓病学会の画像診断基準に基づき診断を進める。

参考文献

合同研究班「感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン (2017年改訂版)」

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_nakatani_h.pdf