- かつてはスワンガンツカテーテルによる評価と管理が行われていたが、用いない場合と比べて予後にさほど差が無いと判明したため、ルーチンには行われなくなった

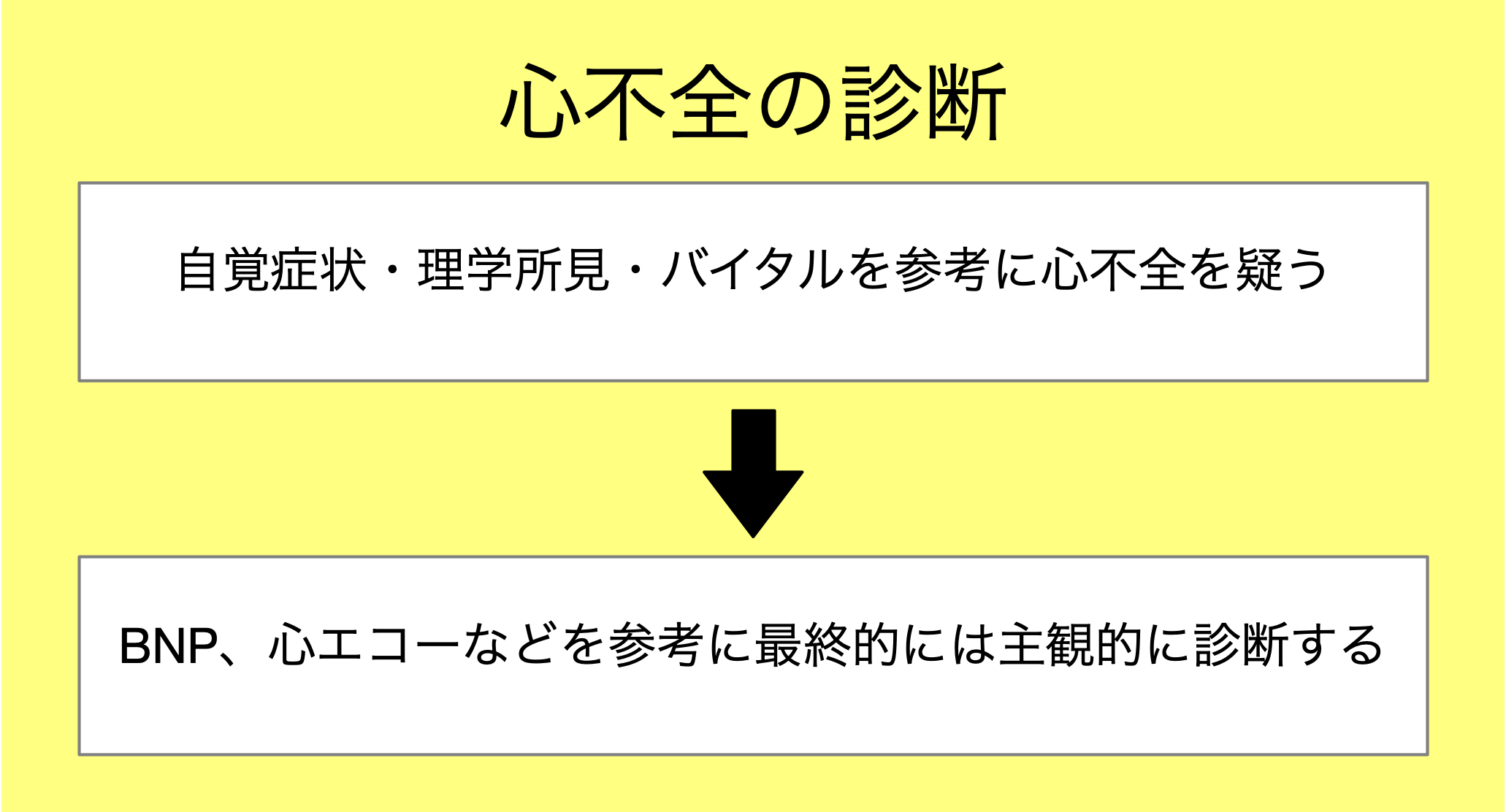

- すべての心不全を客観的に診断できる基準はない。そもそもgolden standardが存在しない。

- そこで、様々な「心不全症状」「心不全所見」に、BNPや心臓超音波所見を組み合わせて診断する

- 一定の範囲で主観的、恣意的因子の影響を受けるのは避けがたい

疾患

循環器 (24)

1.

心不全

┗ 心不全の疫学と分類

┗ 心不全の病態

┗ 心不全の診断

┗ 急性心不全の治療

┗ 心不全慢性期の治療

┗ 急性心不全に用いる薬剤

┗ 心不全の予後

┗ レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系

2.

急性冠症候群

┗ NSTEMI

┗ 心筋のバイオマーカー

┗ TIMI risk score

┗ 心筋梗塞を疑う現病歴

┗ 冠動脈疾患の二次予防

3.

ショック

4.

大動脈解離

┗ ADDスコア

┗ マルファン症候群

8.

肺血栓塞栓症(PE)

┗ Well'sスコア

┗ 急性PTEの重症度別治療戦略

┗ 静脈血栓塞栓症(VTE)に対する抗凝固療法継続期間

┗ 肺血栓塞栓症の急性期死亡リスク評価(PESI、sPESI)

9.

深部静脈血栓症

┗ 抗凝固療法

┗ DOAC

┗ 抗凝固薬の切り替え

┗ 静脈血栓塞栓症(VTE)に対する抗凝固療法継続期間

┗ 大腿静脈の走行

┗ 下肢静脈エコー

10.

腸骨静脈圧迫症候群

11.

腸間膜虚血症

12.

腎梗塞

13.

脾梗塞

14.

急性下肢動脈閉塞

15.

椎骨動脈解離

16.

脊髄血管障害

17.

心膜炎

18.

上大静脈症候群

19.

腎血管性高血圧

20.

腎実質性高血圧

21.

起立性低血圧

22.

肥大型心筋症

23.

頻脈整不整脈の初期治療

24.

洞不全症候群

25.

低LDL-C血症

26.

電気的除細動

27.

循環器疾患の手術適応

心不全の診断

【STEP1】心不全を疑う

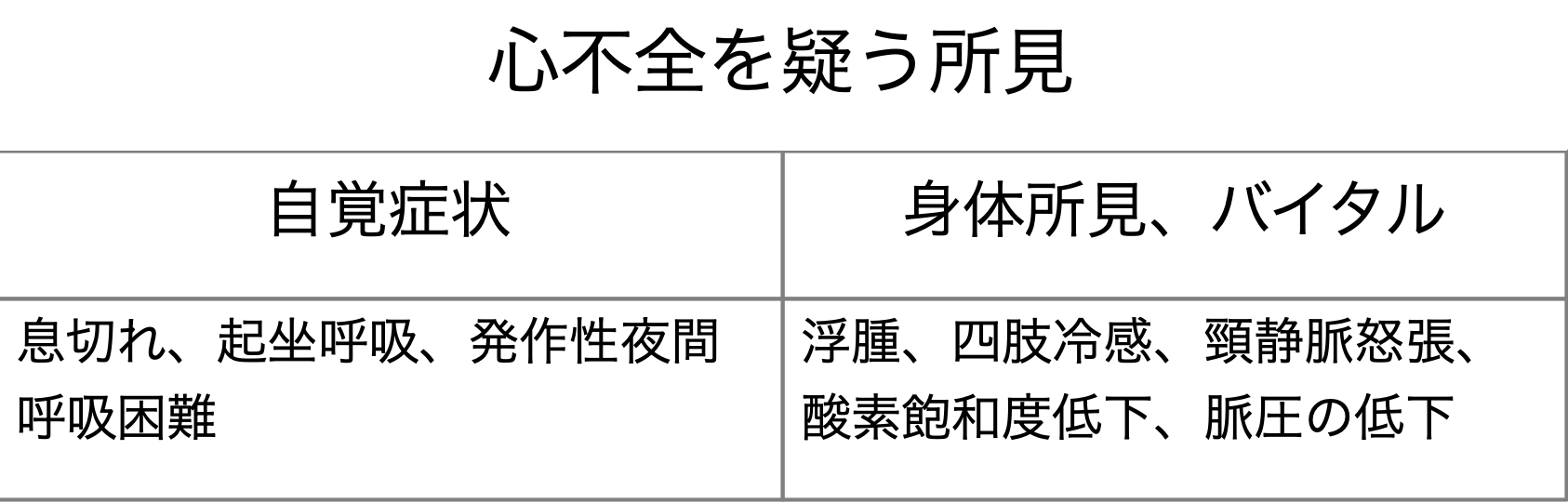

- 症状としては労作時息切れ、起坐呼吸、夜間発作性呼吸困難、夜間多尿など

- 理学的には肺雑音(ラ音)、心雑音、下腿浮腫、過剰心音、頸静脈怒張、末梢冷感などに注目する

- 少しでも疑いがあれば評価が必要

【STEP2】心不全を評価する

-

理学所見

-

心尖拍動

- 左側臥位とする

- 心尖拍動が正中より10cm以上左方で触れれば心拡大

-

両肺ラ音

- 両側聴取することが基本

- 初期は肺底部のみだが、増悪すれば上方に拡がる

-

傍胸骨拍動

- 仰臥位として左手を胸骨上に置く

- 胸骨の持ち上がるのを触知すればかなりのうっ血が示唆される

-

Ⅲ音

- 心尖部拡張早期に聴取される

- 診断特異度は97%であるが確実に聴取するのは経験が必要

-

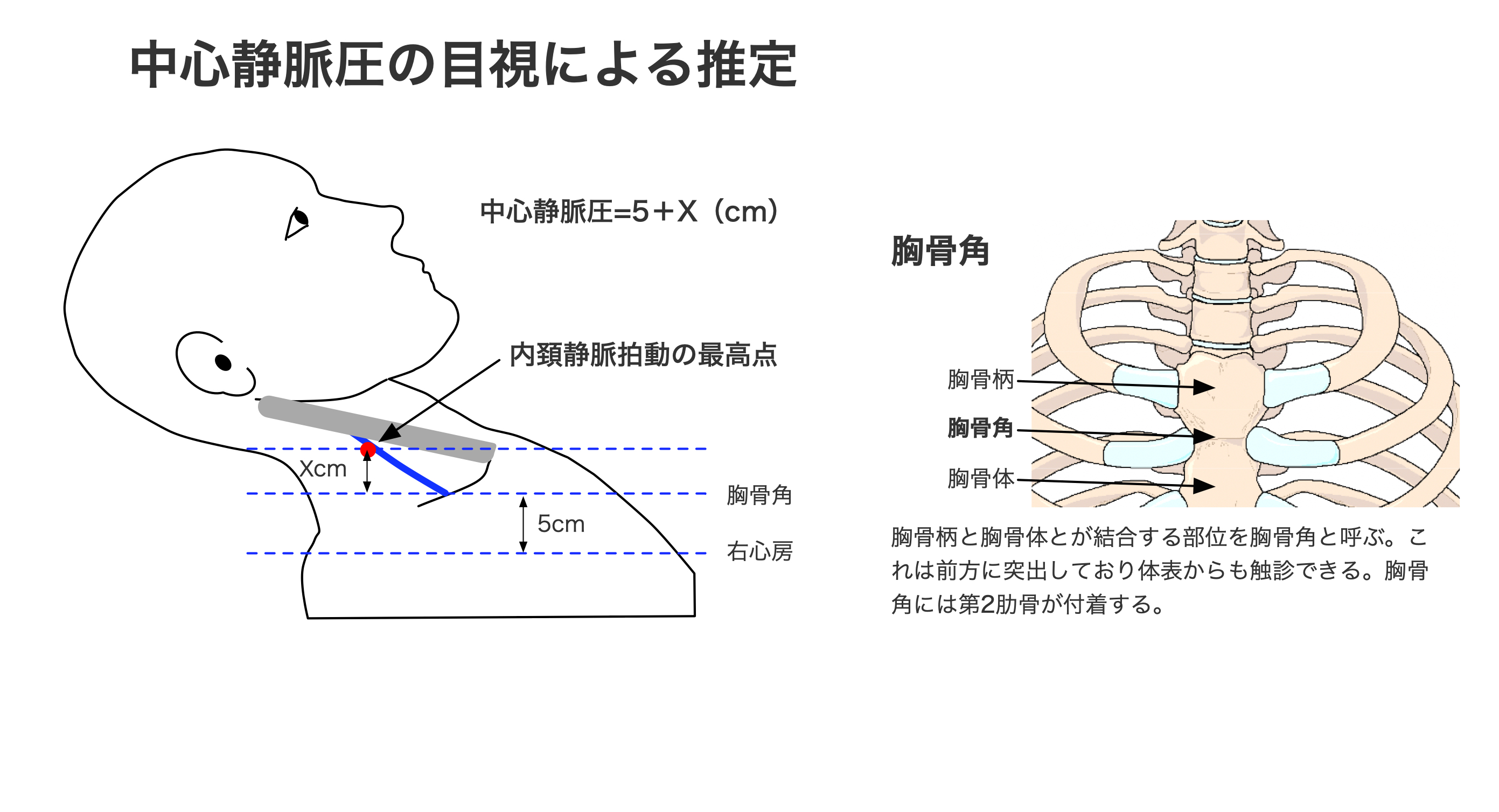

頸静脈怒張

- 右の胸鎖乳突筋前縁のあたりに現れる拍動の頂点を観察する

-

患者を45°の半座位として、胸骨角から静脈拍動が確認できる高さに5cmを加えた値を頸静脈圧とする(10cm以上は中心静脈圧の上昇を示唆)

-

腹部頸静脈逆流

- 患者を半坐位(45°)にし、10〜15秒間腹部中央を35mmHg の強さで圧迫する

- 右内頸静脈で推定される中心静脈圧が3cm水柱(垂直距離)以上上昇して10秒以上持続すれば陽性と判定

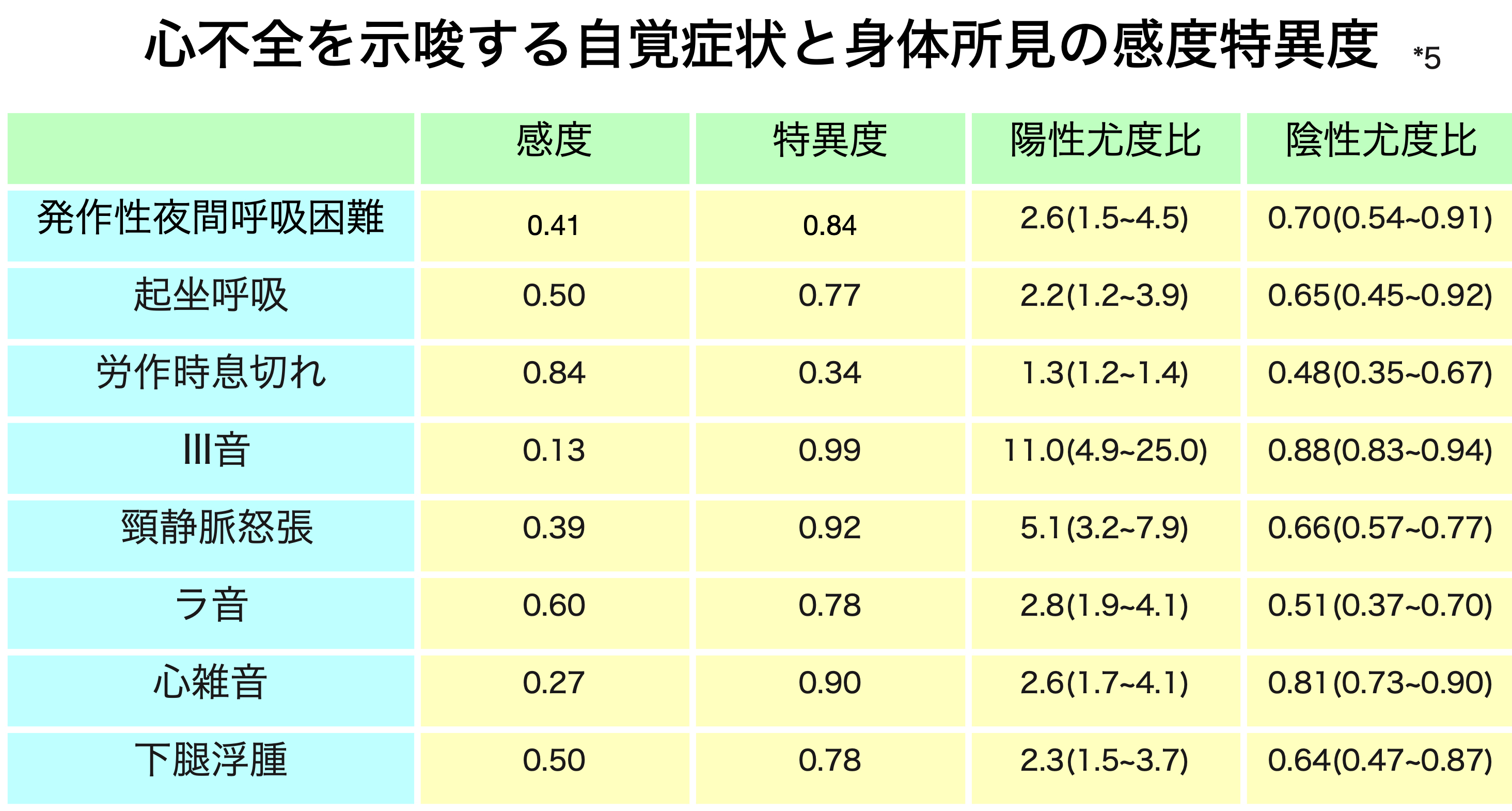

しかしながら、以下に示すように、ほとんどの所見の感度・特異度は不十分であり、感度が最も高いⅢ音は聴取の難易度が高い

フラミンガム研究における心不全の診断基準

- 1971年に発表され、特にgold standardを持たない、操作的な診断基準がいまだに広く用いられている。

- 臨床的所見を総合的にチェックするためには便利だが、中心静脈圧など簡単には評価できない項目も多い。

- 心不全に対するこの診断基準は、感度、特異度ともまったくあてにならないから(golden standardがない)

- 項目をチェックしていくつか該当したらとりあえず心不全を疑ってみるのがよいと思う

-

心尖拍動

-

バイオマーカー

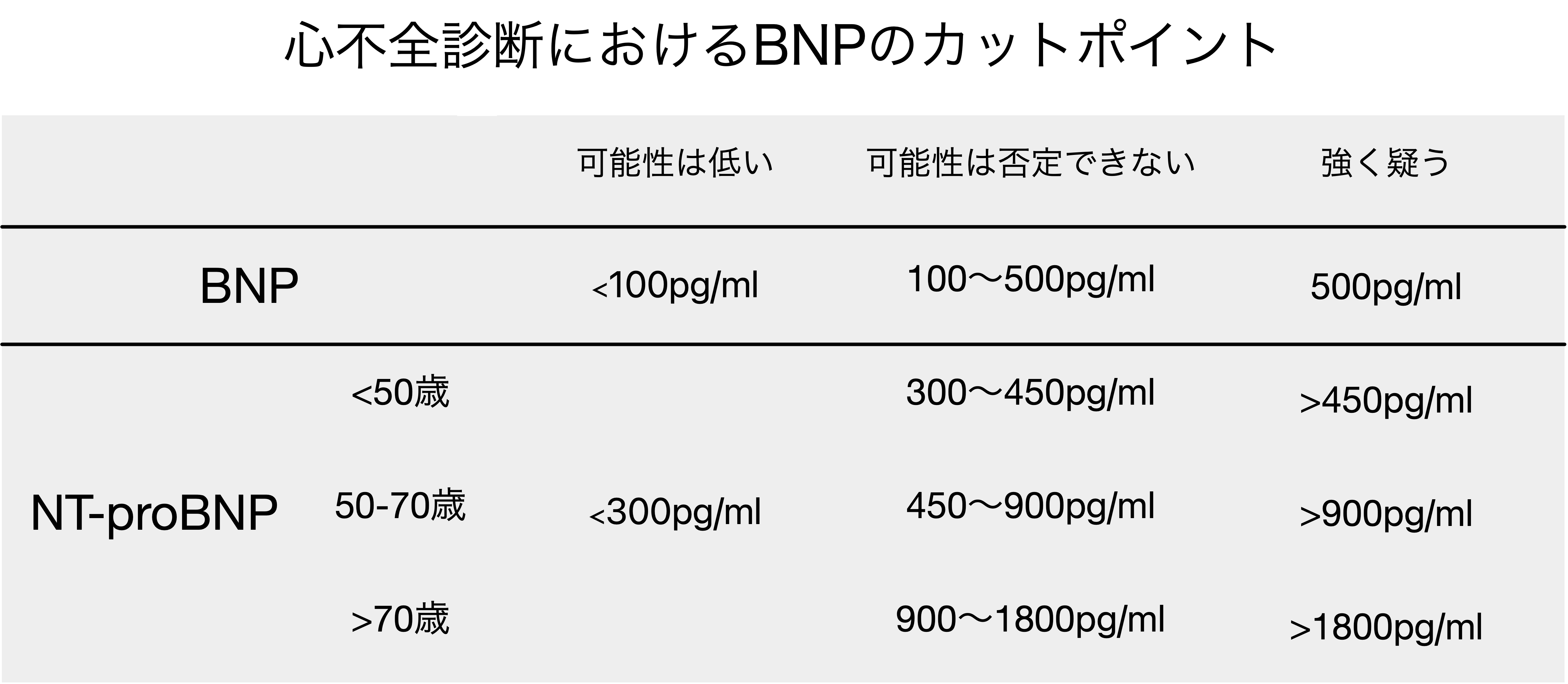

- BNPとNT-proBNPは心不全のバイオマーカーとして非常にすぐれており、スクリーニングから、診断、予後予測まで幅広く用いられている

- BNP≧100pg/mlをカットオフ値とすると、感度0.95、特異度0.63、陽性尤度比2.57、陰性尤度比 0.08、陽性的中率67%、陰性的中率94%(*3)

-

NT-proBNPについてもカットオフ値300pg/mlとしてほぼ同様の精度

-

胸部レントゲン

- 各所見の心不全診断における感度・特異度は示されていない

-

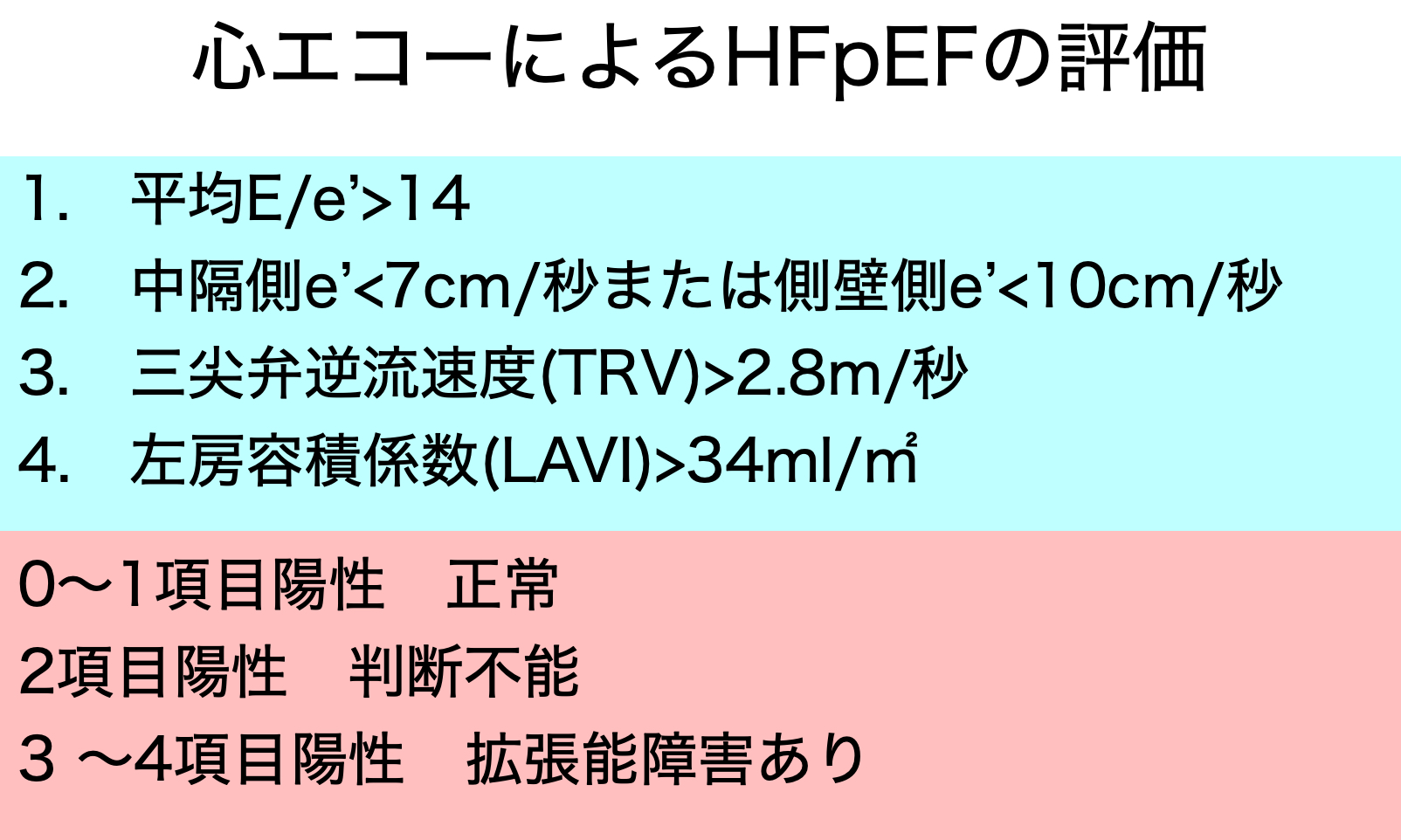

心臓超音波検査

- 心臓超音波検査は、その汎用性、簡便性、非侵襲性などから心不全診療において最も重要な画像診断法である

- 経時的な治療効果の判定や予後の推定にも有用である

- 左室収縮能の指標としてはLVEFが用いられる。心不全はEFの保たれたHFpEF(EF>50)と、やや低下したHFmrEF(40<EF≦50)、低下したHFrEF(EF<40)に区分される

-

左室拡張末期圧(left ventricular end-diastolic pressure: LVEDP)の指標としてE/E’が用いられるようになってきている

LVEDPの正常値は0〜5mmHg

E/E’<8 LVEDP<10mmH

E/E’>15 LVEDP≧20mmHg

- E/E’は収縮機能の状態に関わらず、また心房細動であっても用いることができる

-

HFpEFにおける心不全の評価には、E/E’、E’、三尖弁逆流速度(TRV)、左房容積係数(LAVI)を用いる

-

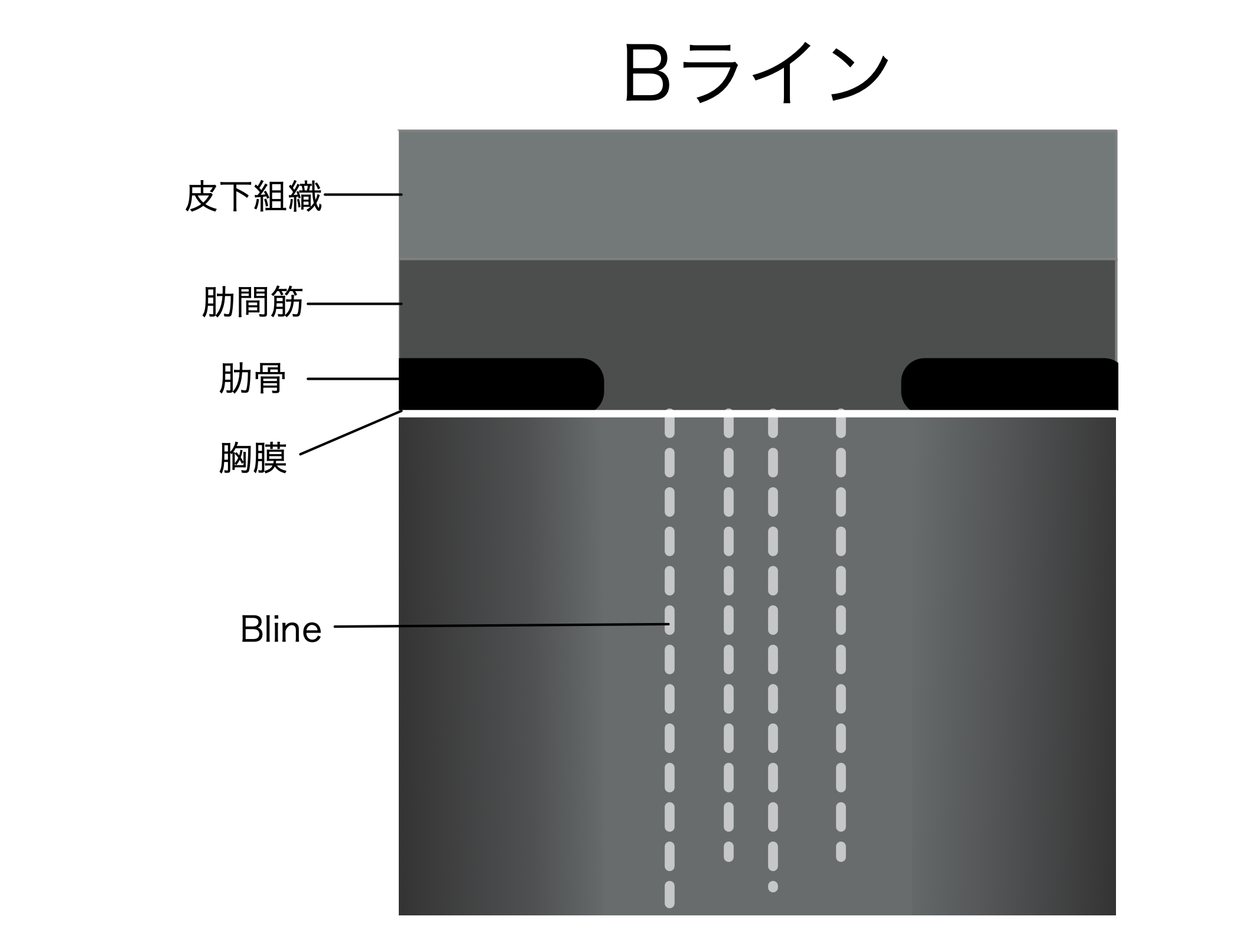

肺エコー

- 肺水腫の鑑別診断において肺エコーによるBラインの感度は94.1%、特異度は92.4%

-

B-Lineは胸膜下から縦方向に深部まで届く線状のアーティファクト(下図はリニア型プローブの場合)。呼吸に伴いスライドする

-

心不全の場合に必ず確認すべき病態と増悪因子

- (循環器疾患)

-

- 急性冠症候群

- 頻脈性不整脈

- 心筋炎

- 心内膜炎

- 肺血栓塞栓症

- コントロール不良の高血圧

- (高拍出量)

-

- 甲状腺機能亢進症

- 感染症

- 貧血

- (生活習慣)

-

- 内服コンプライアンス不良

- 塩分の過剰摂取

心不全の病態

急性心不全の治療

急性心不全に用いる薬剤

心不全慢性期の治療

心不全の予後

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系

- 「急性・慢性心不全診療ガイドライン2017」日本循環器学会・日本心不全学会合同ガイドライン

- 香坂俊「心不全の診断」日内会誌 109:191~198,2020

- Roberts E, et al : The diagnostic accuracy of the natriuretic peptides in heart failure : systematic review and diagnostic meta-analysis in the acute care setting. BMJ 350 : h910, 2015. doi : 10.1136/bmj.h910.

- C.S.Wang et.al. "Does this dyspneic patient in the emergency department have congestive heart failure?" JAMA.2005 Oct 19;294(15):1944-56. doi: 10.1001/jama.294.15.1944.

- G.W.Moe et.al."The 2014 Canadian Cardiovascular Society Heart Failure Management Guidelines Focus Update: Anemia, Biomarkers, and Recent Therapeutic Trial Implications" Canadian Journal of Cardiology 31 (2015) 3-16