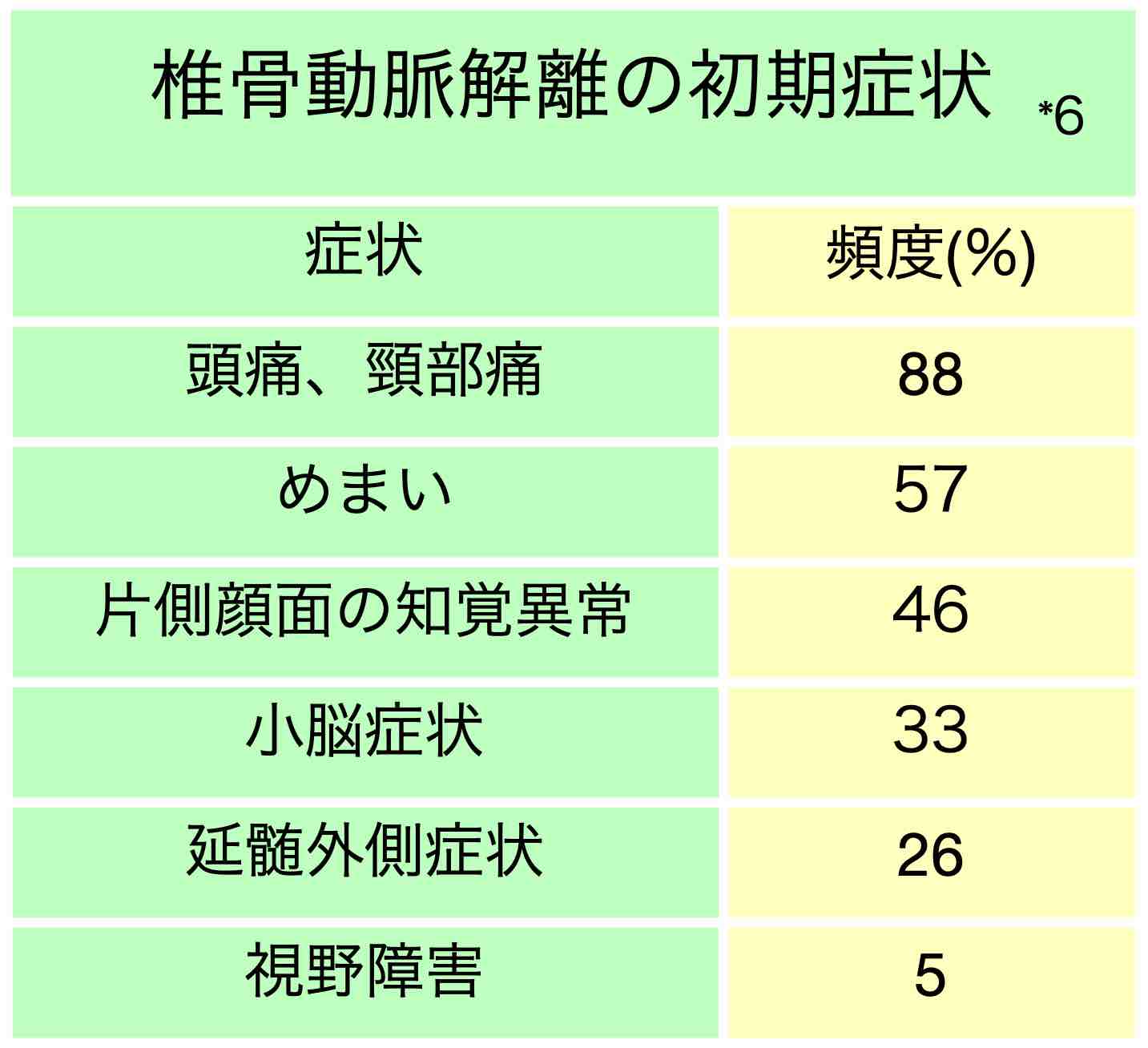

初期症状は後頚部痛、肩こり、めまいなどが多くさほど重篤には見えないことが多いが、見逃すと脳幹梗塞や、小脳梗塞、くも膜下出血を発症することもある

疾患

循環器 (24)

1.

心不全

┗ 心不全の疫学と分類

┗ 心不全の病態

┗ 心不全の診断

┗ 急性心不全の治療

┗ 心不全慢性期の治療

┗ 急性心不全に用いる薬剤

┗ 心不全の予後

┗ レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系

2.

急性冠症候群

┗ NSTEMI

┗ 心筋のバイオマーカー

┗ TIMI risk score

┗ 心筋梗塞を疑う現病歴

┗ 冠動脈疾患の二次予防

3.

ショック

4.

大動脈解離

┗ ADDスコア

┗ マルファン症候群

8.

肺血栓塞栓症(PE)

┗ Well'sスコア

┗ 急性PTEの重症度別治療戦略

┗ 静脈血栓塞栓症(VTE)に対する抗凝固療法継続期間

┗ 肺血栓塞栓症の急性期死亡リスク評価(PESI、sPESI)

9.

深部静脈血栓症

┗ 抗凝固療法

┗ DOAC

┗ 抗凝固薬の切り替え

┗ 静脈血栓塞栓症(VTE)に対する抗凝固療法継続期間

┗ 大腿静脈の走行

┗ 下肢静脈エコー

10.

腸骨静脈圧迫症候群

11.

腸間膜虚血症

12.

腎梗塞

13.

脾梗塞

14.

急性下肢動脈閉塞

15.

椎骨動脈解離

16.

脊髄血管障害

17.

心膜炎

18.

上大静脈症候群

19.

腎血管性高血圧

20.

腎実質性高血圧

21.

起立性低血圧

22.

肥大型心筋症

23.

頻脈整不整脈の初期治療

24.

洞不全症候群

25.

低LDL-C血症

26.

電気的除細動

27.

循環器疾患の手術適応

椎骨動脈解離

【疫学と病態】

-

・椎骨動脈解離は脳動脈解離の1形態である。これは若年者や中年層の脳梗塞の原因の10〜25%を占めるとされている

・本邦では硬膜貫通部に生じる頭蓋内椎骨動脈解離が多い

・脳動脈解離の発症頻度は、椎骨脳底動脈系:頸動脈系=3:1と椎骨脳底動脈系が高く、さらに椎骨脳底動脈系の解離の90%が椎骨動脈

・病態としては

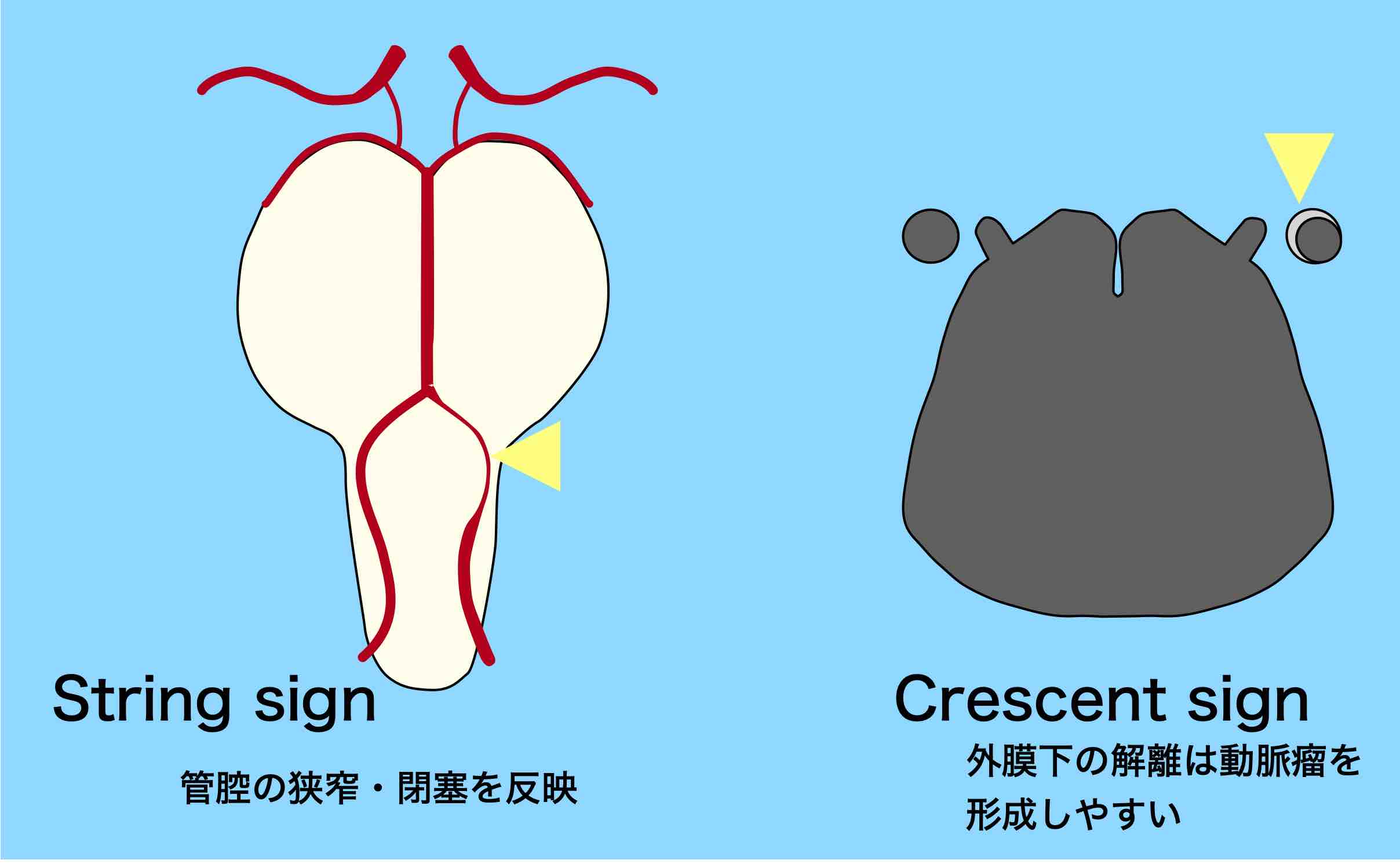

①解離に伴う椎骨動脈内の狭窄で虚血を来す

②解離部分に椎骨動脈瘤を生じてくも膜下出血を起こす

の2つのタイプがある

・血管狭窄が生じた場合、その灌流領域で脳梗塞などの虚血症状を起こす。塞栓症を繰り返すこともある

・椎骨動脈瘤からくも膜下出血を来す場合がある。この場合、発症から2週間以内に77%が破裂したと報告されている

【臨床症状】

・発症の契機には以下のようなものがある

頸部を急に強く回旋、伸展する。

後頚部を強く圧迫する。

頸部への指圧や、マッサージ。

スポーツ関連ではゴルフや、クロール泳法、テニスなど。

軽く回旋するだけでも起こりうるし、これらの誘因がなくても生じることもある

・急性期には解離に伴う椎骨動脈の狭窄、閉塞による虚血症状が多いが、解離部分から動脈瘤が生じて破裂しくも膜下出血になる場合がある(頭蓋内動脈解離の場合)

・脳梗塞や脳出血を起こす前に前駆症状として突然発症の後頚部痛、頭痛、肩こり、めまいを示すことが多い

・症状は解離が椎骨動脈領域に限定されれば通常片側性だが、脳底動脈に及ぶと両側性になることもある

・内頚動脈解離では25%程度で内頚動脈の表面にある交感神経が圧迫されるとHorner症候群が生じる

・椎骨動脈解離では延髄外側症候群(Wallenberg症候群)が生じることがある

Wallenberg症候群

-

Horner症候群: 中等度縮瞳、眼瞼下垂、眼球陥凹を3大徴候とする症候群。他に、顔面発汗や潮紅が見られることもある。交感神経遠心路の障害で生じる

【診断】

・頭蓋外動脈解離のCTAは、感度62.5%、特異度 80.0%。MRAは感度87.5%、特異度90.0%と報告されている

・ある程度解離が進行しないとMRIに反映されない場合もあるので、強く疑う場合は繰り返し撮影する

・MRIやMRAの所見として以下のようなものがある

MRAが血管内腔を反映するのに対し、BPASは椎骨脳底動脈の外観を表示するため、この2つの方法で示される血管径に差があれば椎骨動脈解離が疑われる

・近年では可変フリップ角(VRFA:variable refocusing flip angle)を利用したVRFA-3D-TSE法も利用されるようになってきている

・確実な診断には血管造影検査が必要

【治療】

-

・入院の上で血圧管理は必須。高圧目標は大動脈瘤に準じて120/80mmHg以下

・血管狭窄を来した場合の虚血症状は抗血小板薬、抗凝固薬などが用いられる

・血栓溶解療法、血管内治療や手術の適応となるのは狭窄、閉塞が脳の主幹動脈に拡大した例や、脳動脈瘤やくも膜下出血を合併した例

・抗血小板薬と抗凝固薬の効果には差が無いとされている(*7)

・原因不明の塞栓症で抗血小板薬に対する抗凝固薬の優位性を示すエビデンスはない(*8 *9)

・動脈瘤が形成された場合には抗血小板剤や抗凝固剤の使用は慎重に判断する

・多くは保存的治療で経過良好であるが、動脈瘤が形成された場合には手術が必要になることもある

・従って、MRI・MRAによるフォローは2週間程度は必要である

・解離血管は約1週間程度で内膜新生が開始され、3ヶ月で完成すると報告されている(*10)

・厳密な降圧と画像のフォローを行いつつ、症状の消失を確認すれば3週間程度で退院は可能

-

参考文献)

1. 日本循環器学会/日本血管外科学会合同ガイドライン「2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン」

2. 芦田真士 他「椎骨動脈から後大脳動脈におよぶ動脈解離をきたした脳梗塞の1例」臨床神経 2017;57:446-450

3. 塩見佳子 他「椎骨動脈解離によるめまい症例」 耳鼻臨床95:12;1213~1218, 2002

4. 有竹洵 他「脳塞栓症を繰り返した椎骨動脈解離の1例」 脳卒中 J-STAGE 2022年4月25日 早期公開

5. 外山祐一郎 他「後頭部痛のみを呈し、積極的降圧療法で良好な転帰を得た椎骨動脈解離の2例」 脳卒中 37: 428–433, 2015

6. Saeed AB, Shuaib A, AI-Sulaiti G, et al.: Vertebral artery dissection; warning symptoms, clinical features and prognosis in 26 patients. Can J Neurol Sci 27: 292-296, 2000.

7. Daou B, Hammer C, Mouchtouris N, et al.: Anticoagulation vs antiplatelet treatment in patients with carotid and vertebral artery dissection: A study of 370 patients and literature review. Neurosurgery 80: 368–379, 2017

8. Hart RG, Sharma M, Mundl H, et al.: Rivaroxaban for secondary stroke prevention in patients with embolic stroke of undetermined source: Design of the NAVIGATE ESUS randomized trial. Eur Stroke J 1: 146–154, 2016

9. Diener HC, Easton JD, Granger CB, et al.: Design of Randomized, double-blind, Evaluation in secondary Stroke Prevention comparing the Efficacy and safety of the oral Thrombin inhibitor dabigatran etexilate vs. acetylsalicylic acid in patients with Embolic Stroke of Undetermined Source (RE-SPECT ESUS). Int J Stroke 10: 1309–1312, 2015

10. Mitchell GM, McCann JJ, Rogers IW, et al: A morphological study of the long-term repair process in experimentally stretched but unruptured arteries and veins. Br J Plast Surg 49: 34–40,1996