【概念と疫学】

- クリオグロブリンは血清において低温にて沈降し、37℃に加熱すると溶解するタンパク質。無症状のこともある

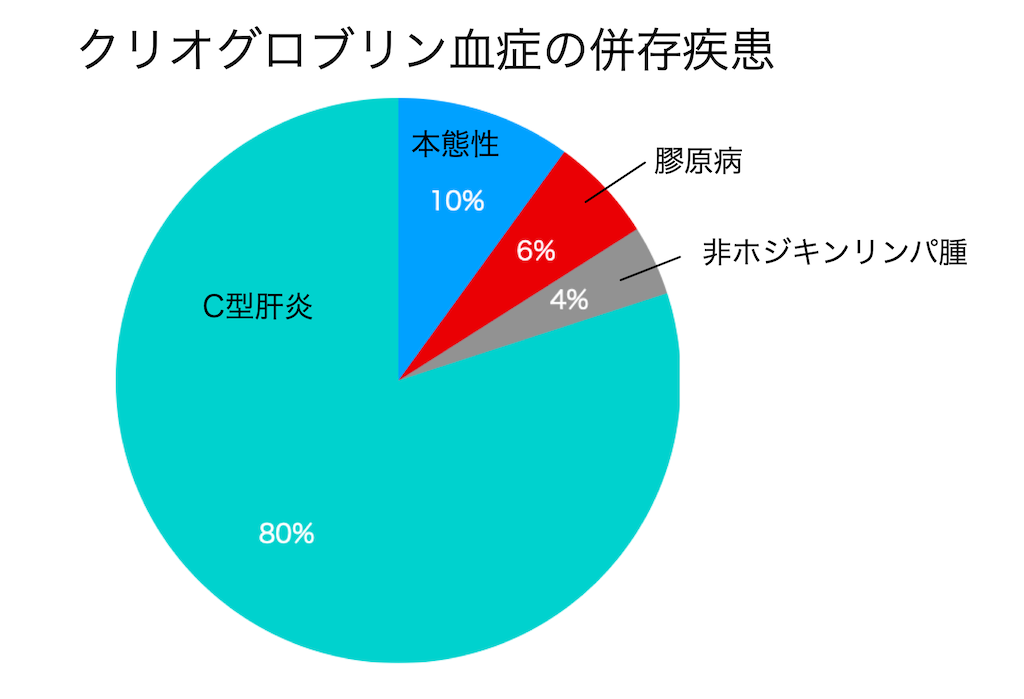

- 極めてC型肝炎ウイルスとの関連が強い

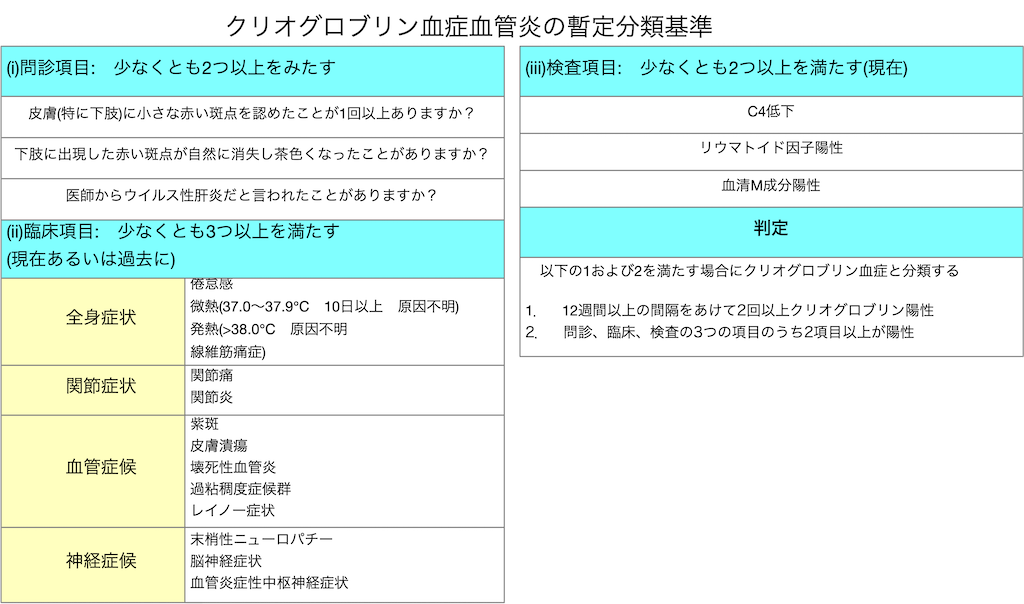

- 免疫複合体性血管炎を示す患者をクリオグロブリン血症性血管炎とよぶ

- 血管内で免疫複合体の沈降物が形成されることにより小血管に血管炎が生じる

- クリオグロブリン血症には基礎疾患のない本態性と続発性がある

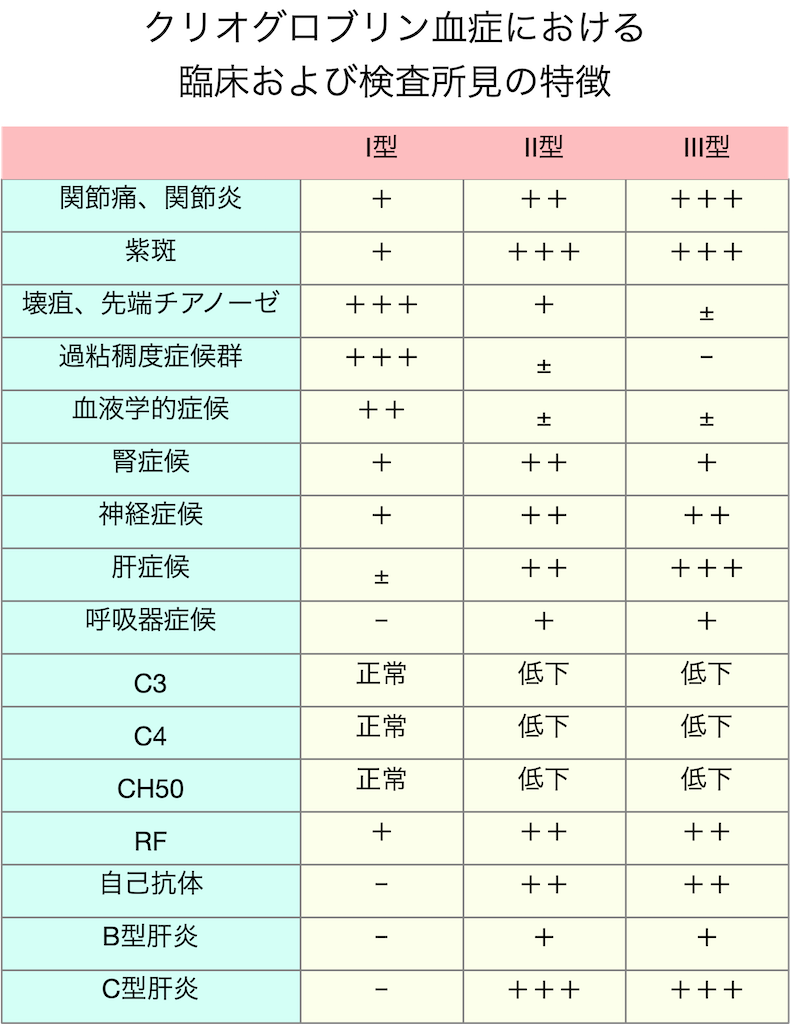

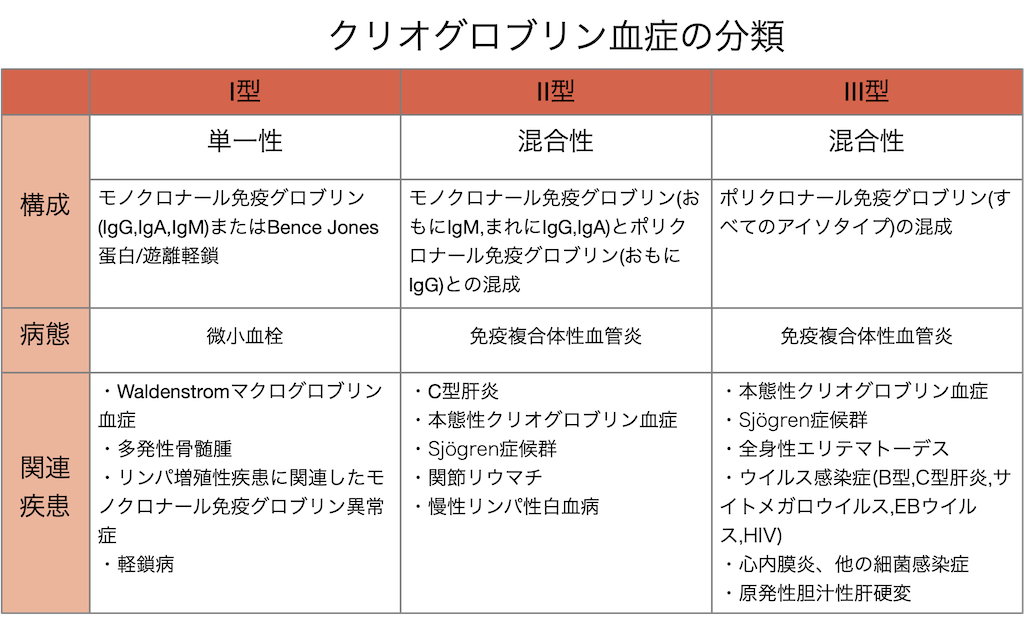

- クリオグロブリンの構成、病態、関連疾患から次の3タイプに分類される

-

C型肝炎ウイルス感染症では40〜60%、膠原病では15〜25%がクリオグロブリン血症を続発する

- クリオグロブリン血症の併存疾患としてはC型肝炎、Sjögren症候群などの膠原病、非ホジキンリンパ腫などがある