- 褐色細胞腫は副腎髄質、パラガングリオーマ(PGL)は傍神経節のクロム親和性細胞から発生するカテコールアミン産出腫瘍である ・創傷して褐色細胞腫・パラガングリオーマ(PPGL)と呼ぶ ・副腎外、両側性、悪性はそれぞれ約10%

疾患

内分泌 (9)

1.

糖尿病

┗ 糖尿病の診断

┗ 糖尿病性昏睡

┗ euDKA(正常血糖ケトアシドーシス)

┗ 糖尿病性神経障害

3.

甲状腺機能異常

┗ 甲状腺中毒症

┗ 甲状腺中毒症の評価

┗ Basedow病

┗ 甲状腺クリーゼ

┗ 亜急性甲状腺炎

┗ 無痛性甲状腺炎

┗ 中枢性甲状腺機能亢進症(下垂体性TSH分泌亢進症)

┗ 甲状腺中毒性周期性四肢麻痺

┗ 甲状腺機能低下症

┗ 潜在性甲状腺機能亢進症

┗ 潜在性甲状腺機能低下症

┗ 中枢性甲状腺機能低下症

┗ NTI(Non Thyroidal Illness)

┗ マクロTSH血症

┗ 甲状腺腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の適応

13.

原発性アルドステロン症

┗ レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系

14.

SIADH

15.

尿崩症

16.

急性副腎不全

17.

クッシング病・クッシング症候群

18.

褐色細胞腫・パラガングリオーマ

19.

クッシング病、クッシング症候群

褐色細胞腫・パラガングリオーマ

【臨床症状】

- 動悸、頻脈、共通、頭痛、顔面蒼白、発汗、不安感など多彩な臨床症状を示す

- 代謝面では、高血糖、乳酸アシドーシス、体重減少を認めることが多い

- 高血圧は発作型、持続型、混合型がある

- 無症候性で正常血圧のこともある

- 起立性低血圧や低血圧、ショック状態を対することもある

- 褐色細胞腫の約25%は副腎偶発腫瘍として発見される

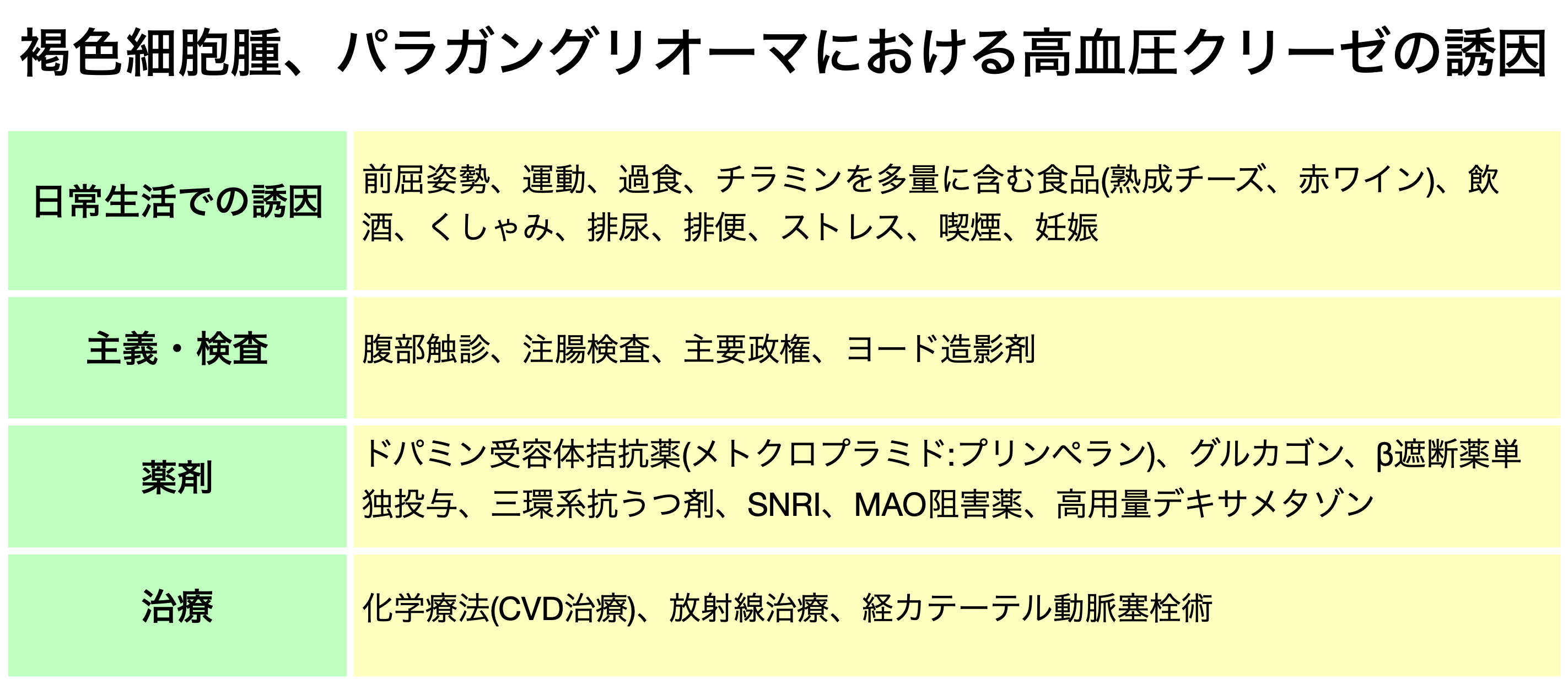

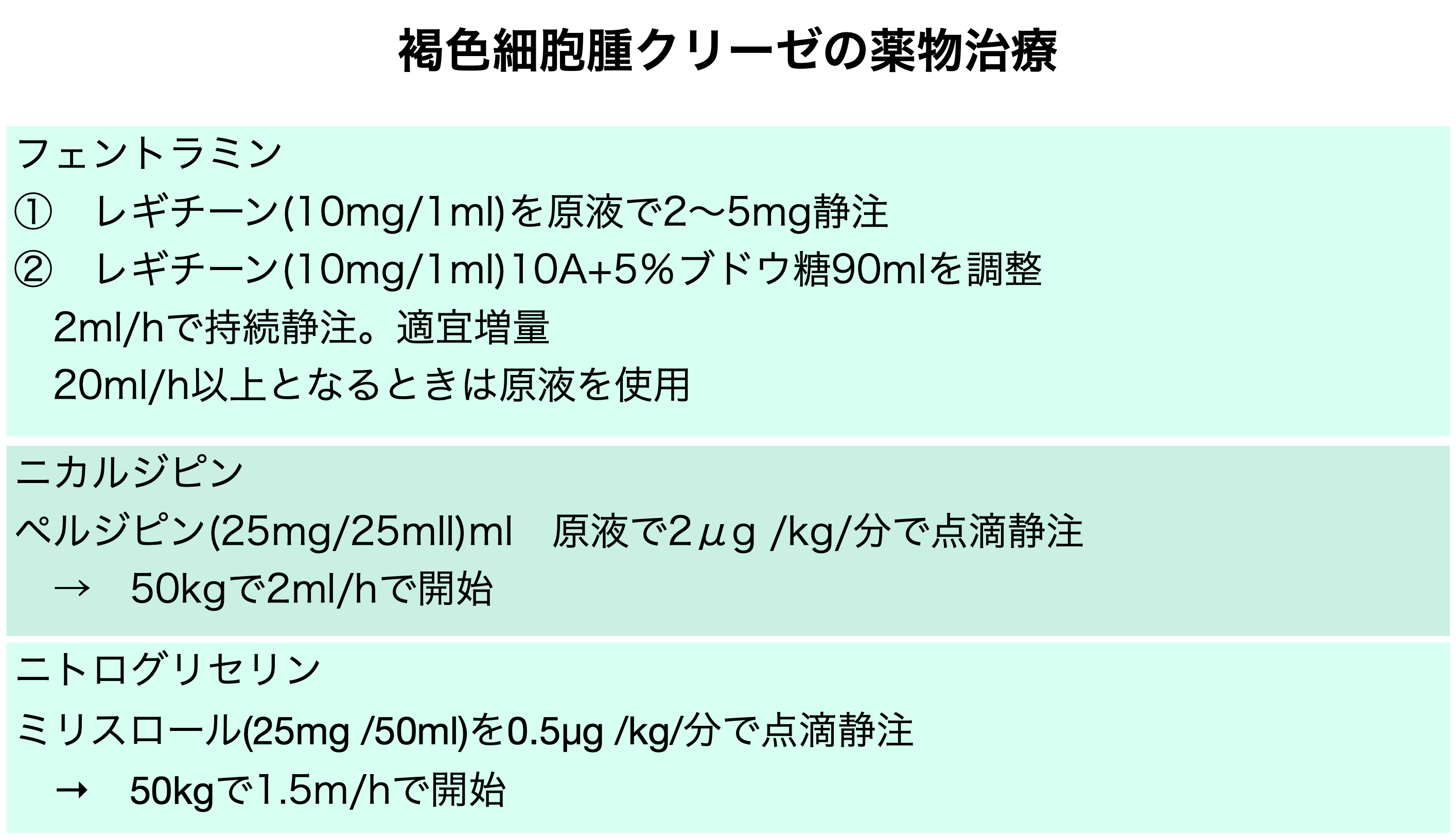

【高血圧クリーゼ】

- 様々な誘因により高血圧クリーゼを呈することもある。著明な高血圧、心血管系合併症を呈して予後不良

- 急激な血圧上昇(通常拡張期血圧>120 mmHg)、頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、意識障害、肺水腫、心不全、腎機能障害、眼底出血

- 疑ったら、副腎等の画像診断を行う以外方法はない。径3cm以上の腫瘍が見つかれば考える

- 早期に診断して、特異的な治療を開始する

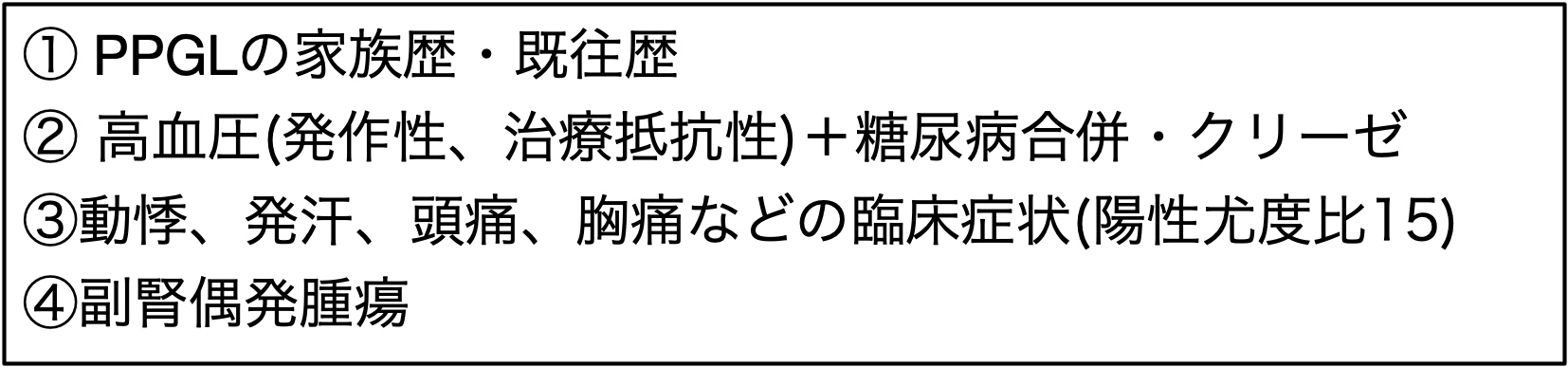

【診断】

- 以下の項目がひとつでも当てはまれば積極的にスクリーニングを行う

(スクリーニング)

◎ 空腹時で少なくとも20分以上の安静臥床後に前腕の血管で留置針を用いて採血するのが望ましい。実施困難な場合は可能な限り安静座位とし標準的な静脈穿刺採血を行う

-

外来で実施可能な

- 血中カテコールアミン3分画:正常上限の3倍以上、あるいはアドレナリン+ノルアドレナリン≧2000pg/mL

- 随時尿中メタネフリン分画:正常上限の3倍以上

-

24時間蓄尿

- 尿中カテコールアミン:正常上限の2倍以上

- 尿中総メタネフリン分画:正常上限の3倍以上

- 血中遊離メタネフリン分画:2019年より保険適応となった。診断には最も有用なので可能であればこれを行うべき

【治療】

- 手術による腫瘍切除が治療の第1選択。しかし、術前には内科的治療も含む十分な準備が必要

- 選択的α1遮断薬が第1選択:プラゾシン(ミニプレス)、ドキサゾシン(カルデナリン)、ウラジピル(エブランチル)

- 常用量から開始し、降圧目標(140/90mmHg未満)に達するまで数日ごとに漸増する

- 作用時間が長いドキサゾシンが汎用されている。1〜2mg/日(分1〜2)から開始し、目標値まで達するように2〜3日ごとに32mgまで適宜漸増する

- βブロッカーは血圧上昇発作の危険があり推奨されない。特にα遮断薬投与前では禁忌である

- 降圧が不十分な場合にはCa拮抗薬を投与する

- 参考文献)

- 日本内分泌学会 「褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018」 日本内分泌学会雑誌 Vol.94 Suppl.August 2018 「クッシング症候群[私の治療」 Web医事新報 2021年7月3日 P.38

http://www.j-endo.jp/uploads/files/news/20210823.pdf- 竹原浩介 他「褐色細胞腫」内分泌甲状腺外会誌 33:32〜35,2016

- 立木美香 他「褐色細胞腫クリーゼ」日内会誌 105巻 4号 647〜652 2016