- 抗利尿ホルモン(AVP)が適切に分泌されないために、腎臓における尿の濃縮が減弱して多尿に至る疾患

- 多尿は水そのものが多い場合(水利尿)と溶質が多い場合(浸透圧利尿)に大きく分けられ、前者の代表的疾患が尿崩症で後者の代表的疾患が糖尿病

- 中枢性尿崩症の患者数は4000〜5000人程度

疾患

内分泌 (9)

尿崩症

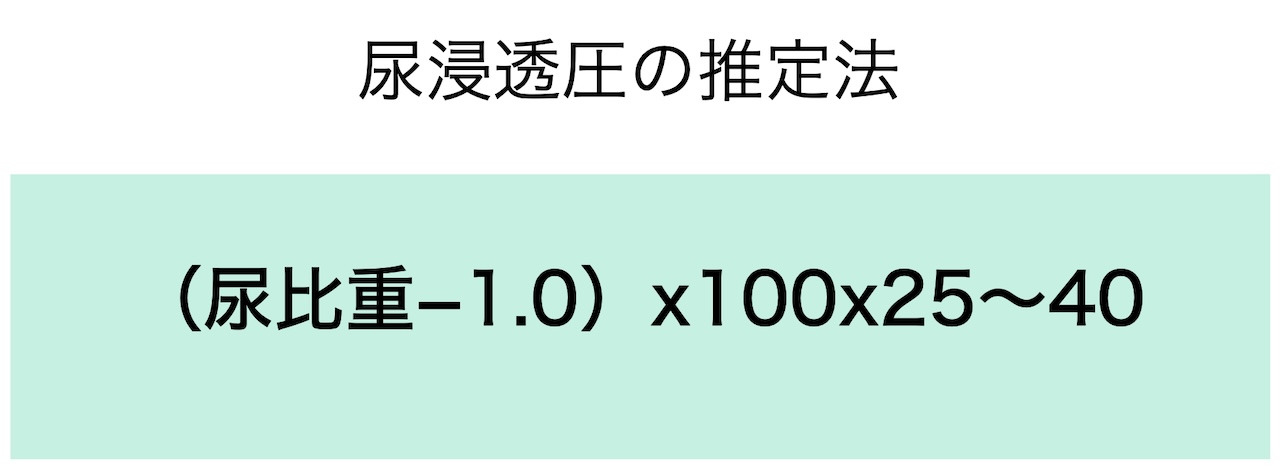

尿浸透圧には次の推定法もある

【症状】

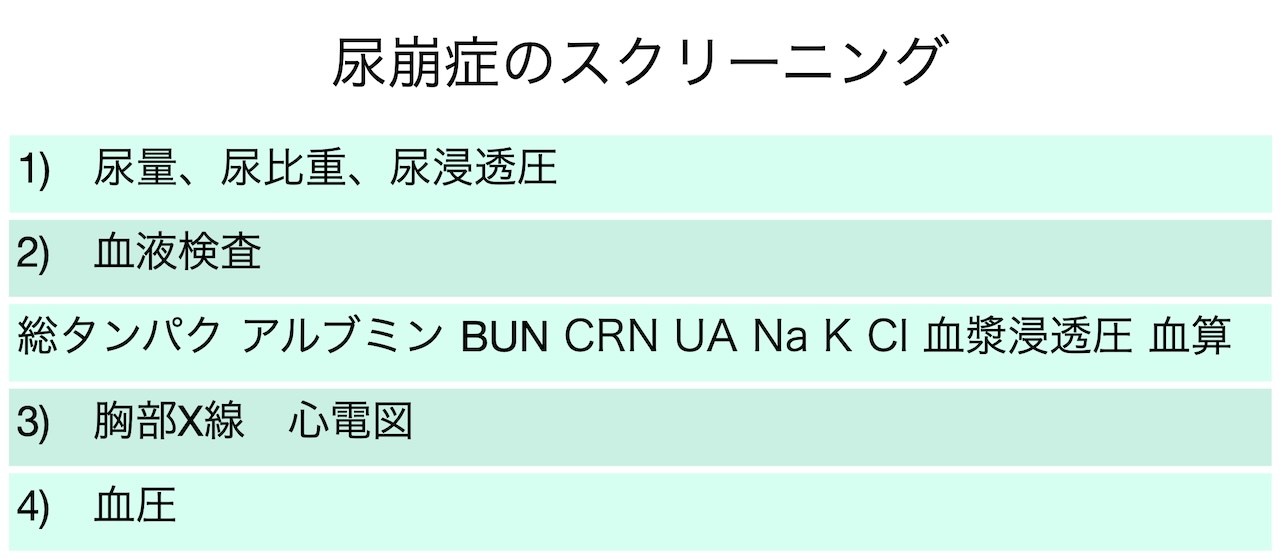

【初期評価】

尿浸透圧(mOsm/kg)=

2×[尿中ナトリウム濃度(mEq/L)+尿中カリウム濃度(mEq/L)]+BUN(mg/dL)/2.8

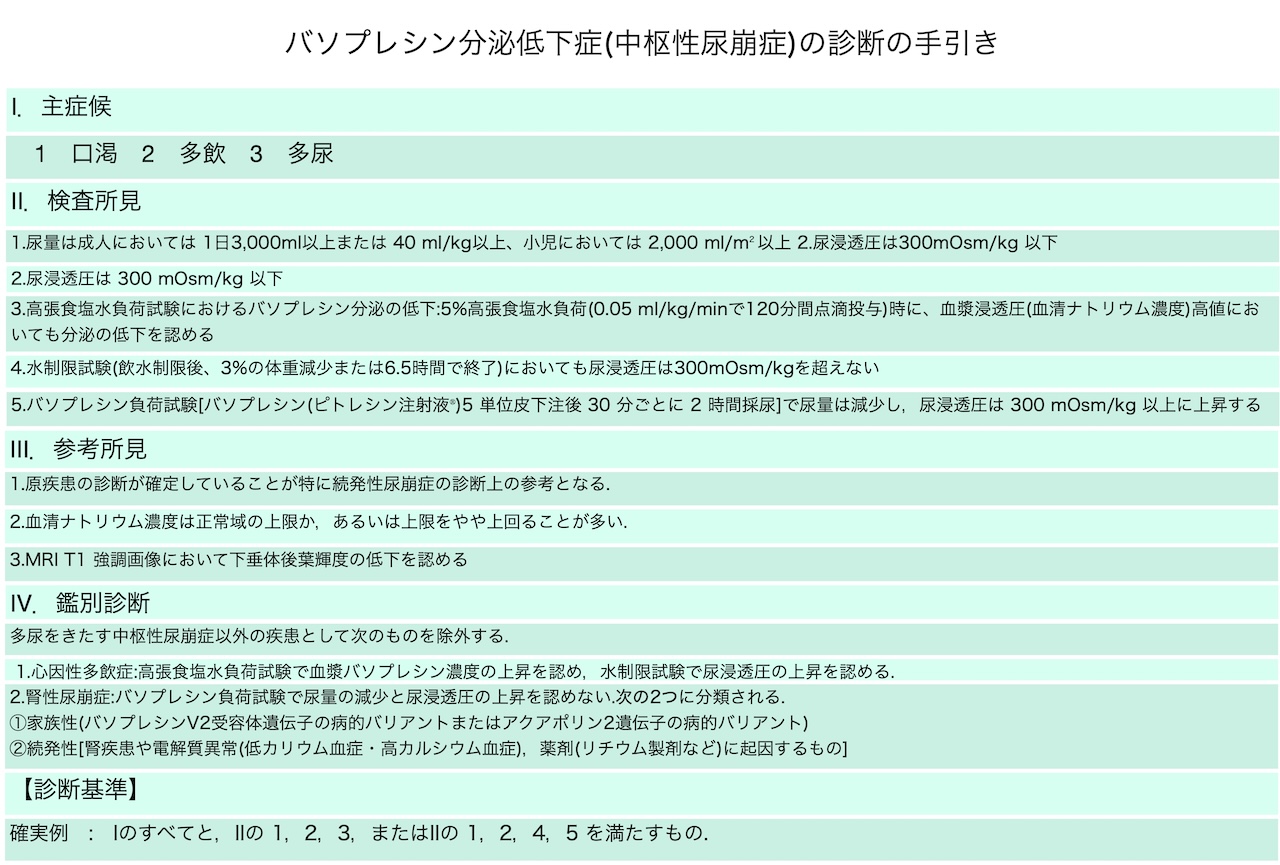

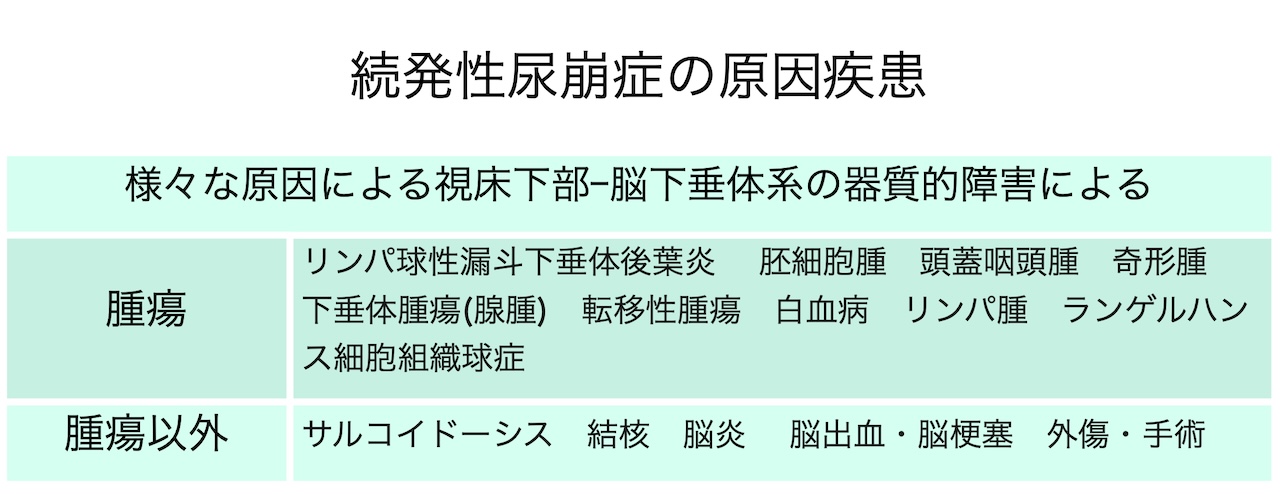

【診断】

中枢性尿崩症)

腎性尿崩症)

【治療】

【予後】

- 参考文献)

- 一般社団法人 日本内分泌学会「間脳下垂体機能障害と先天性腎性尿崩症および関連疾患の診療ガイドライン 2023年版」

- 横手幸太郎 他「内分泌疾患診療ハンドブック」中外医学社 2016

- 岡畠祥憲 他「術後に発症した中枢性尿崩症の2例」日集中医誌 2019;26:33-4

- 有馬寛 「中枢性尿崩症の診断のupdate」公益財団法人山口内分泌疾患研究振興財団 内分泌に関する最新情報 2020年 4月