疾患

肝胆膵 (16)

囊胞性膵腫瘍

囊胞性膵腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm:IPMN)

-

・検診における超音波検査や、他の目的で行われたCTやMRIで偶発的に発見されることが多い

・検診においては超音波検査でも造影CTでも、0.2%程度(*1)だが、MRIでは全体で13.7%、65歳以上では20%以上になると報告されている(*2)

・このように疾病の頻度は高いが、悪性化率は(1.4-6.9%/年)と低いので、精密検査や手術適応のあるものを適切に拾い上げ、それに該当しないものはどのように経過観察するかが問題になる

・ここでは、総合診療医の役割として①専門医に紹介すべき例 ②自分で経過観察を行う場合の注意点、の2つに絞って記載する

【分類】

-

① 分枝型IPMN

・主膵管と交通する5mm以上の分枝の拡張

・多くは多房性

・高齢者が多い

・癌化リスクは低い(1.4〜6.9%/年)が、した場合は管状腺癌となり予後不良

② 主膵管型IPMN

・他に原因のない部分的あるいは全体的な5mm以上の主膵管拡張が見られるもの

・悪性の頻度は高いが、癌化した場合も比較的予後良好な粘液癌の場合が多い

③ 混合型IPMN

・分枝型と主膵管型の両方の特長を併せ持つIPMN

・悪性率は34.6〜78.9%と高い

・画像診断のみでは必ずしも判定は容易ではない

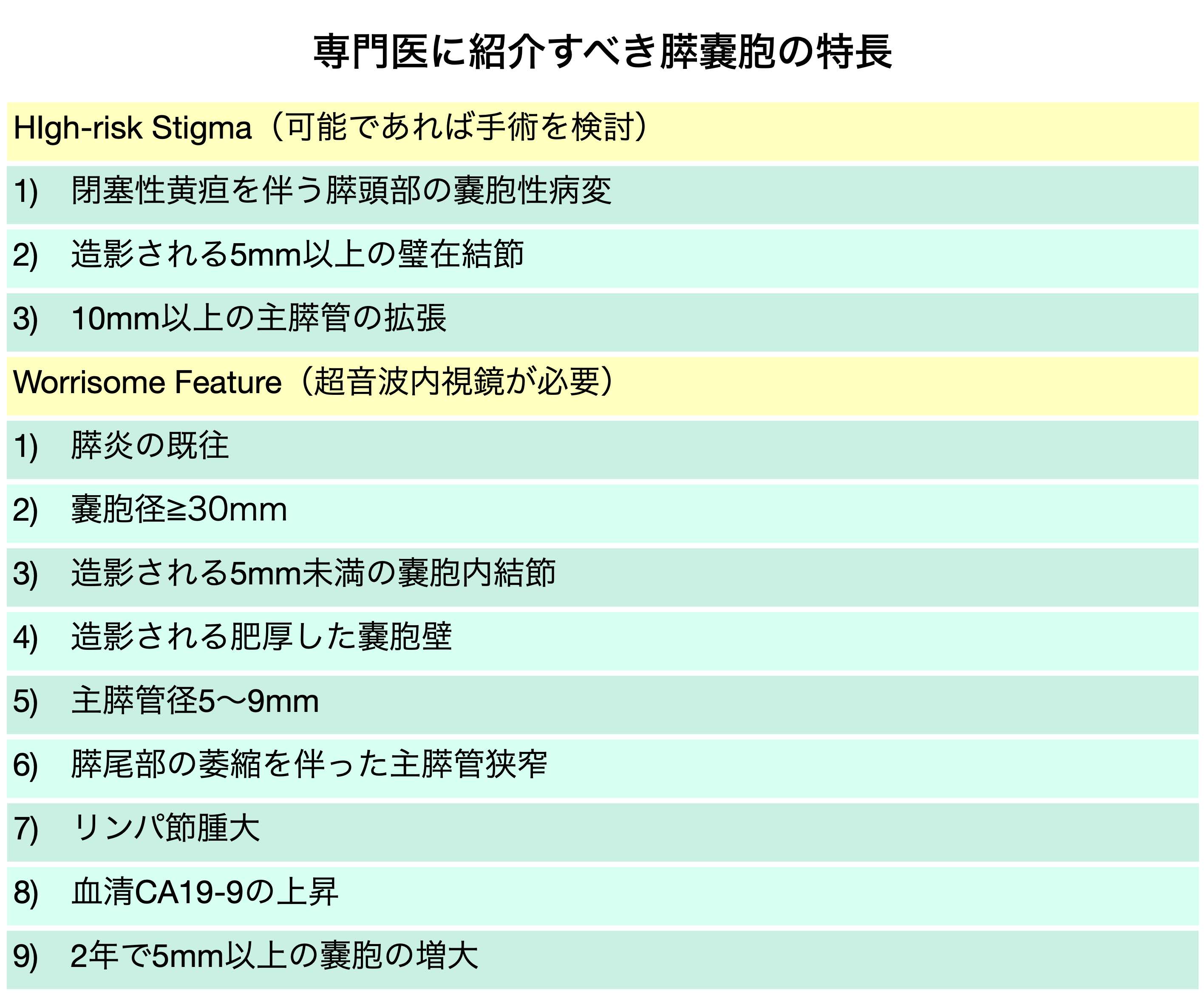

【すぐに専門医に紹介すべき例】

・以下に速やかな専門医紹介が必要になる症例のポイントを列挙する

・ガイドラインでは”High-risk stigma”と”Worrisome feature”に分けて記載されているが、いずれに該当しても専門医紹介が必要なことは変わらない

・評価法としてはMRI/MRCP、造影CTを用いる

他の条件が適合せず、造影CTが必要になる場合は必ず腎機能を確認する。腎機能低下のある場合の造影については以下の項目を参照

造影剤腎症

【経過観察】

-

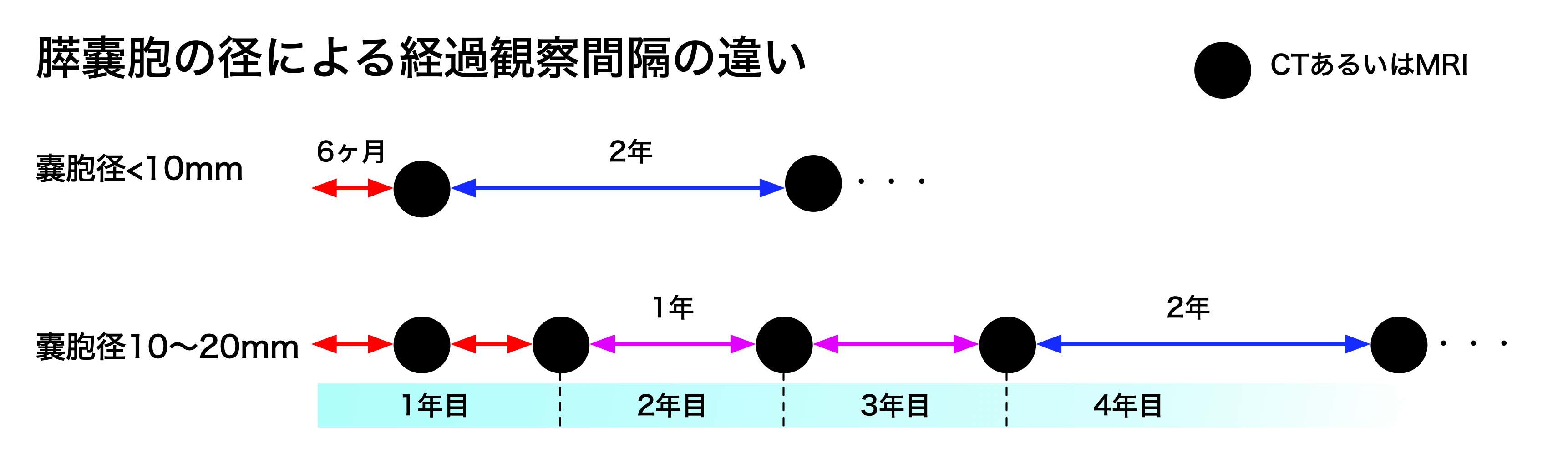

・嚢胞の径によって推奨される経過観察の方法が異なる

・経過観察はMRI/MRCP、あるいは造影CTが推奨される

・径>20mmでは超音波内視鏡による経過観察が推奨される

・総合診療医が経過観察を担当する可能性があるのは径2cm以下までなので、その範囲のみを以下に示す

参考文献)

1. 松原三郎,水野卓,多田稔 IPMNの基礎知識(1)56 日医大医会誌 2024; 20(2)IPMNの疫学と分類、臨床消化器内科 2019; 34:

1439―1444.

2. Mizuno S, Isayama H, Nakai Y, et al.: Prevalence of pancreatic Cystic Lesions Is Associated With Diabetes Mellitus and Obesity: An Analysis of 5296

Individuals Who Underwent a Preventive Medical Examination. Pancreas 2017; 46: 801―805.

3. 金子恵子 他 「IPMN 診療の最前線」日医大医会誌 2024; 20(2)

4. 渡邉雄介 他「囊胞性膵腫瘍の外科的治療とサーベイランス」日消誌 2019;116:1005―1014

5. 真口宏介 他「膵管内乳頭粘液性腫瘍―診断up―to―date―」膵臓 33:101~110,2018

6. Tanaka M, Castrllo CF, Kamisawa T, et al.: Revisions of international consensus Fukuoka Guidelines for the management of IPMN of the pancreas.Pancreatology 2017; 17: 738―753.