【定義】

- 透明な水様性の内容をもち天蓋の皮膜に包まれている皮膚の隆起

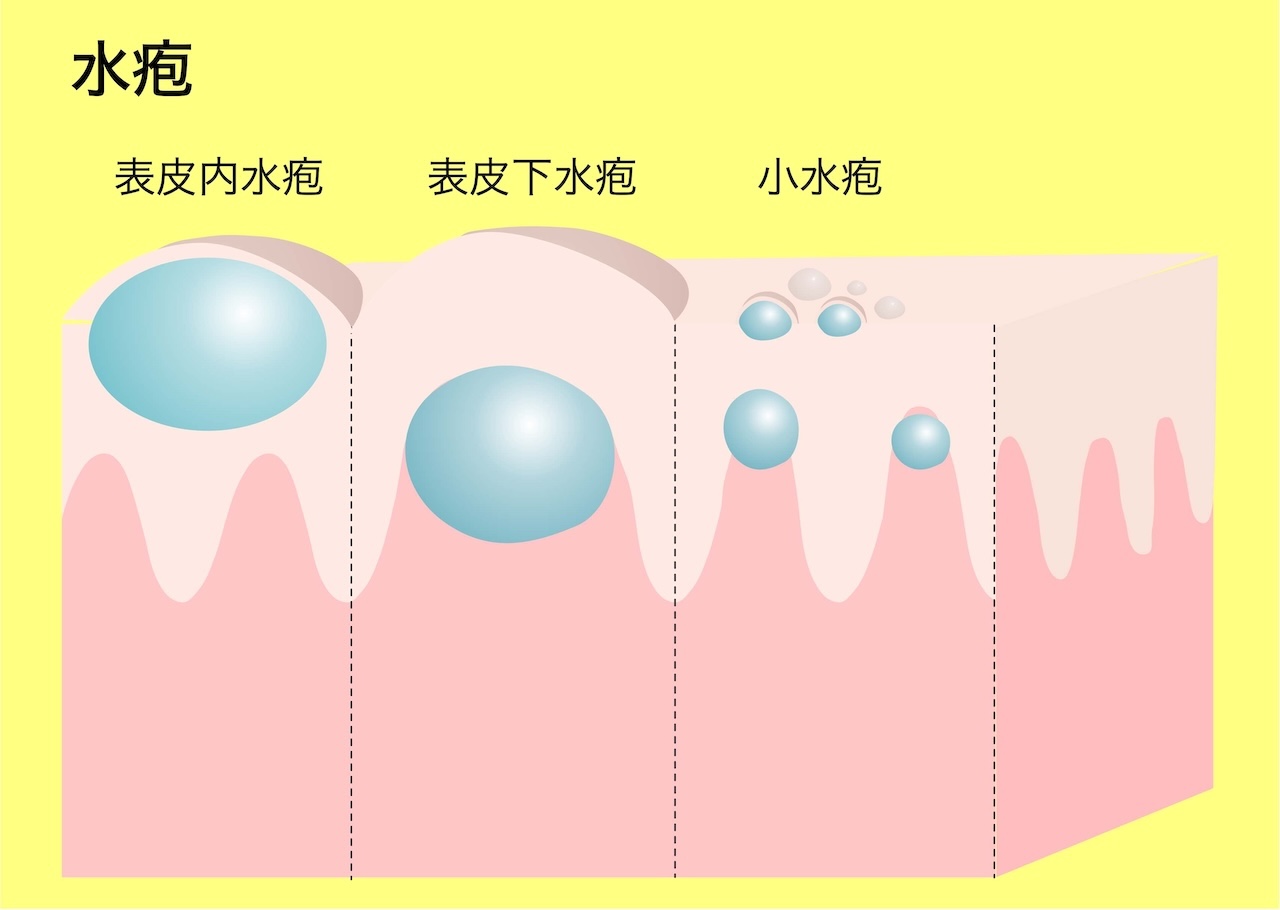

- 直径5mm以上のものを水疱(blister)、これ未満のものを小水疱(vesicle)という

- 小水疱は多房性のことが多い

- 内容物は血症や細胞が主体だが、血液を含んで紅色を呈するものは血疱と呼ぶ

- 弛緩性水疱は皮膜が薄く張りがないもの。水疱が破れるとびらんとなる。天疱瘡や伝染性膿痂疹でみられる

- 皮膜が厚く緊張しているものを緊満性水疱と呼ぶ。しかし、時間とともに弛緩性水疱に変化する

- 手掌や足底など厚い角層のある部分にできた水疱は表面に隆起しにくく、皮内の水滴のように見え、汗疱状と表現される

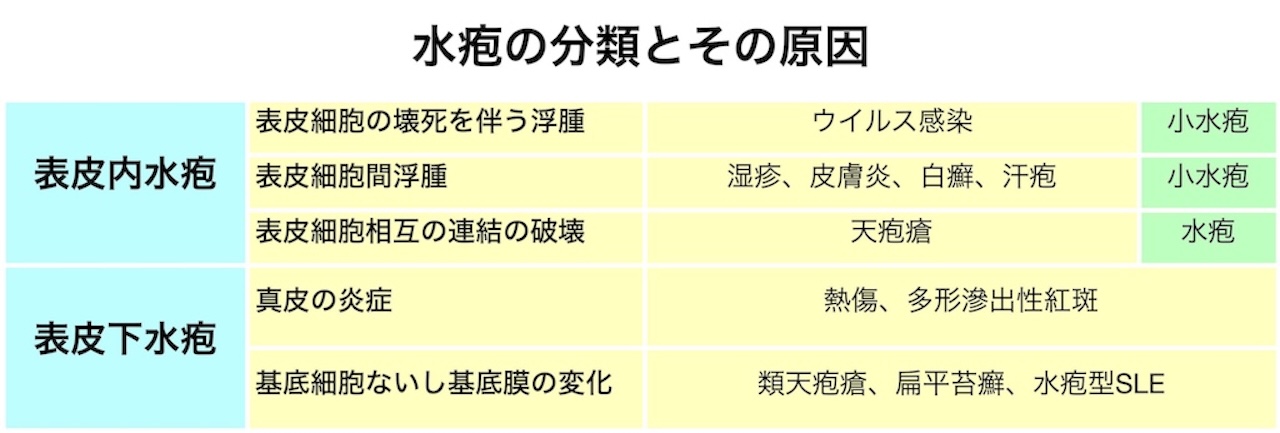

【分類】

- 頻度の高いものは、ウイルス、細菌、真菌などの感染や接触性皮膚炎による表皮の炎症

- 臨床的に重要なのは 自己免疫性水疱症(天疱瘡、Duhring疱疹状皮膚炎、後天性表皮水疱症)

- 天疱瘡には主としてリンパ系腫瘍に伴って発症する腫瘍随伴性天疱瘡もある

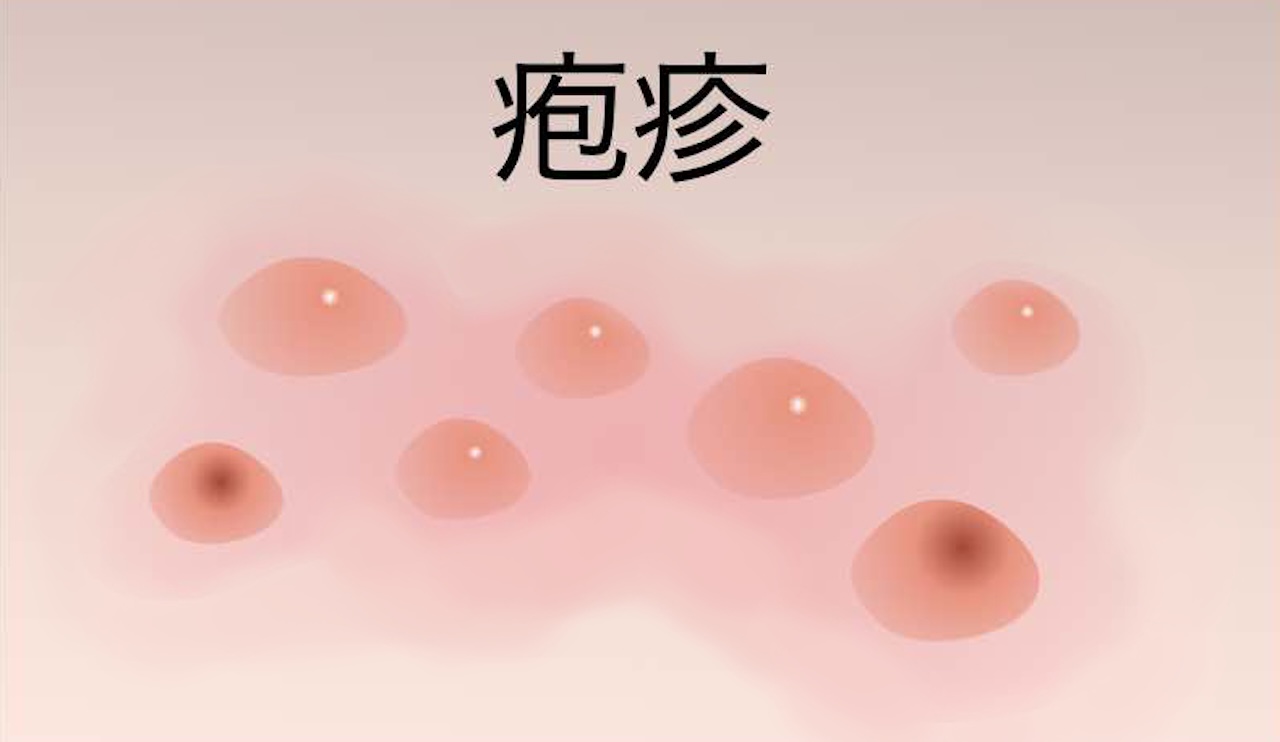

(疱疹)

- 表皮や粘膜内に小水疱が集簇したもの

- 原因はヘルペスウイルス(単純ヘルペス、帯状疱疹)、エンテロウイルス(手足口病)

【評価】

(小水疱・疱疹)

- 頻度の高いものは、ウイルス、細菌、真菌などの感染や接触性皮膚炎による表皮の炎症

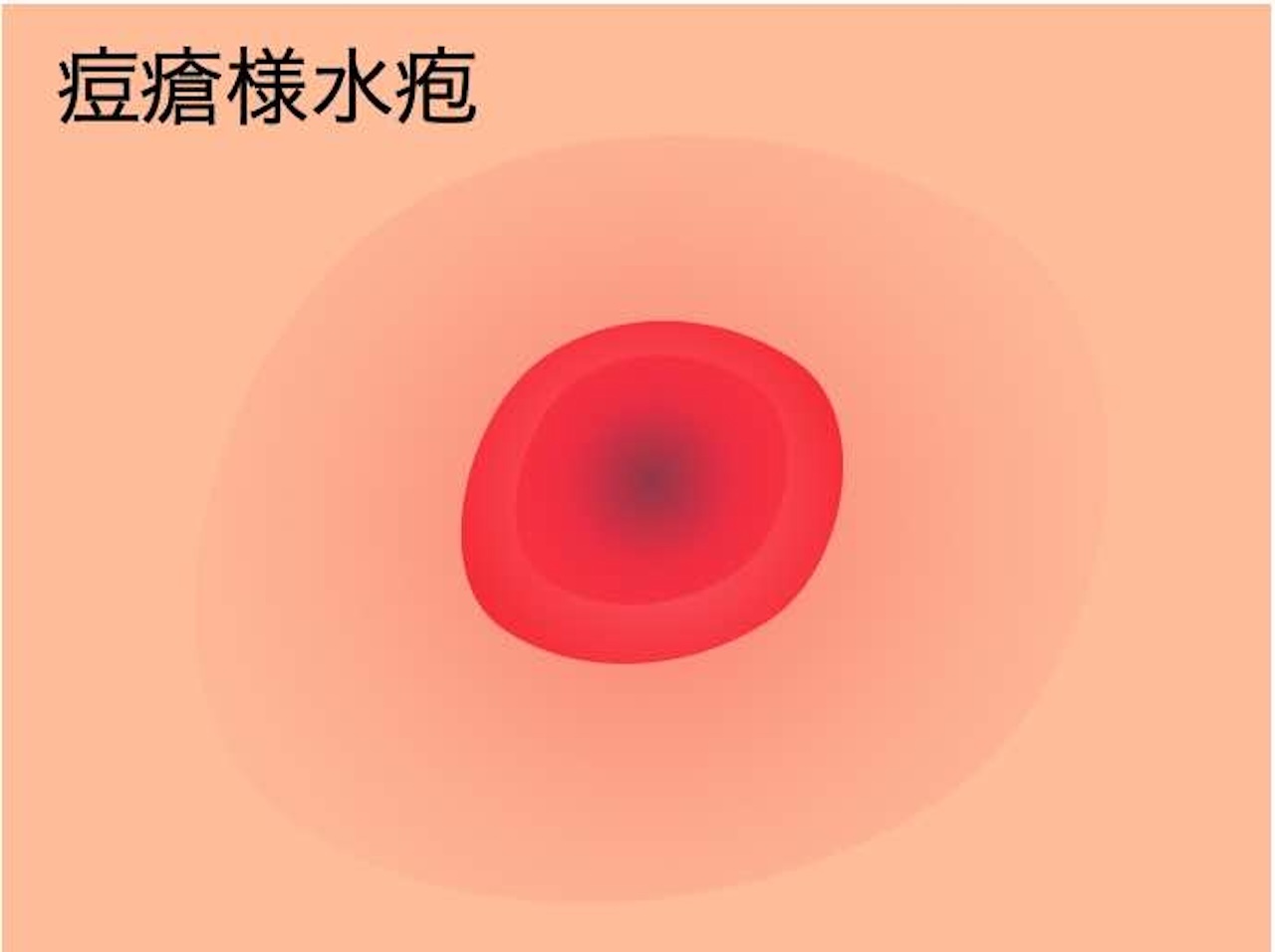

- ウイルス感染時には中央に陥凹(中心臍窩)のあるものが見られることがあり、これを痘瘡様水疱と呼ぶ

(水疱)

- 表皮内水疱か表皮下水疱のどちらであるかを判断する

- 内容物の中の細胞がリンパ球主体であるかどうかを判断する。天疱瘡では好酸球が、Duhring疱疹状皮膚炎や後天性表皮水疱症では好中球浸潤が主体である

- 最終的には皮膚生検による病理診断となる