症候

神経・精神 (12)

1.

1.

意識障害

┗ 意識障害・譫妄の精査

2.

譫妄

3.

失神

4.

頭痛

5.

めまい

┗ 末梢性めまい

6.

複視

7.

運動麻痺・筋力低下

┗ 一肢に限局した筋力低下

┗ 四肢麻痺・対麻痺

┗ 多発単神経炎

┗ 片麻痺

┗ 四肢筋力低下

8.

しびれ

┗ ① 一肢に限局した感覚障害(単神経障害)

┗ ② 手袋靴下型感覚障害(多発神経障害)

┗ ③ 多発単神経炎

┗ ④ 脊髄・馬尾の障害

┗ ⑤ 大脳・脳幹の障害による感覚障害

9.

ふるえ

10.

認知障害

┗ 認知障害の鑑別診断

┗ Lewy小体型認知症の中核症状

┗ 意味性認知症の言語能力の問題

┗ 前頭側頭型認知症の行動障害

┗ 進行性非流暢性失語の言語症状

11.

不眠症

┗ 睡眠障害の原因となりうる疾患の検索

┗ 原発性不眠症の診断と睡眠薬の処方

複視

複視

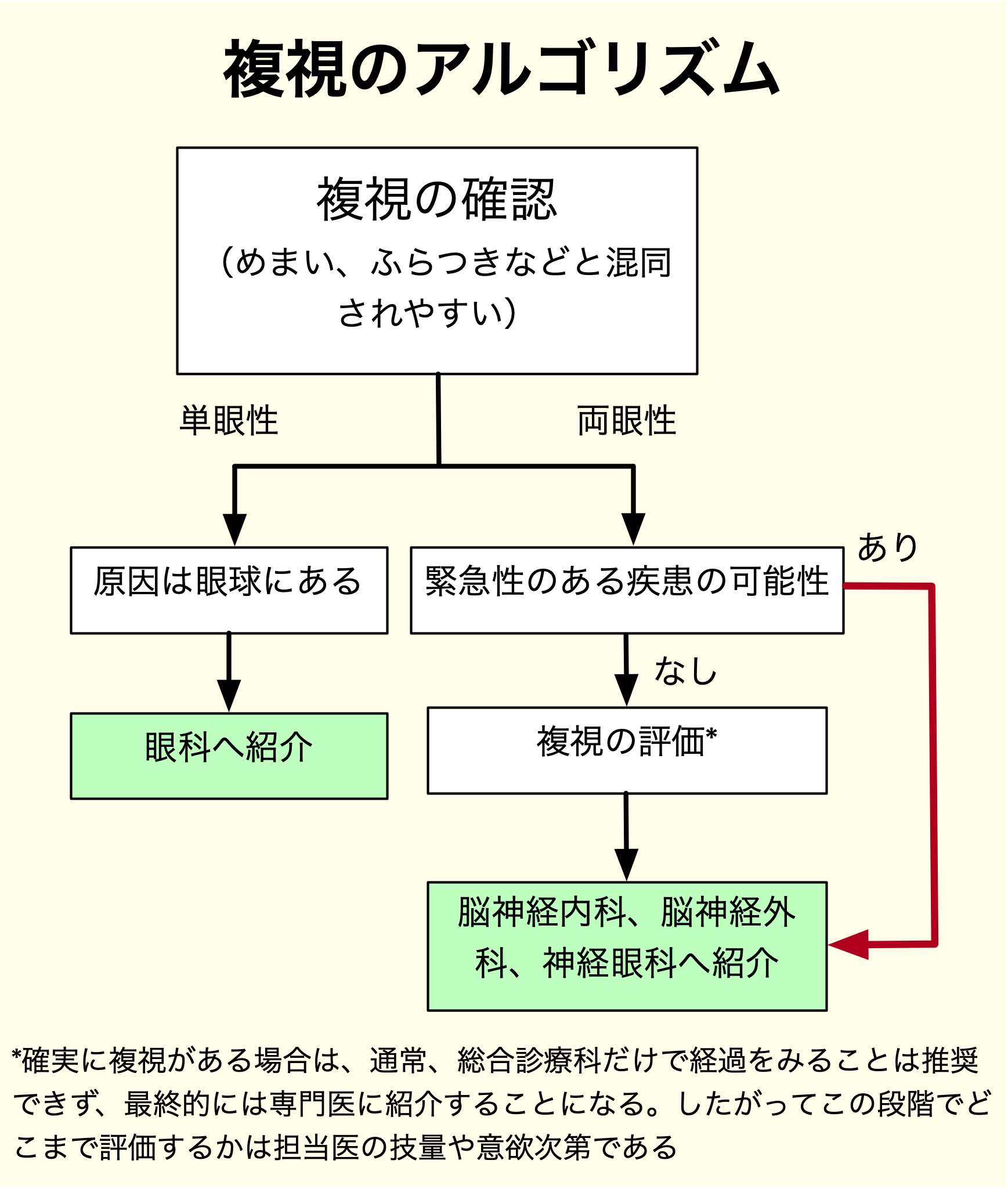

【STEP1】「複視」の確認

-

・複視とは物が二重に見えることである

・複視は、「めまい」や「ふらつき」と表現されることも多い。丁寧に問診して確認する

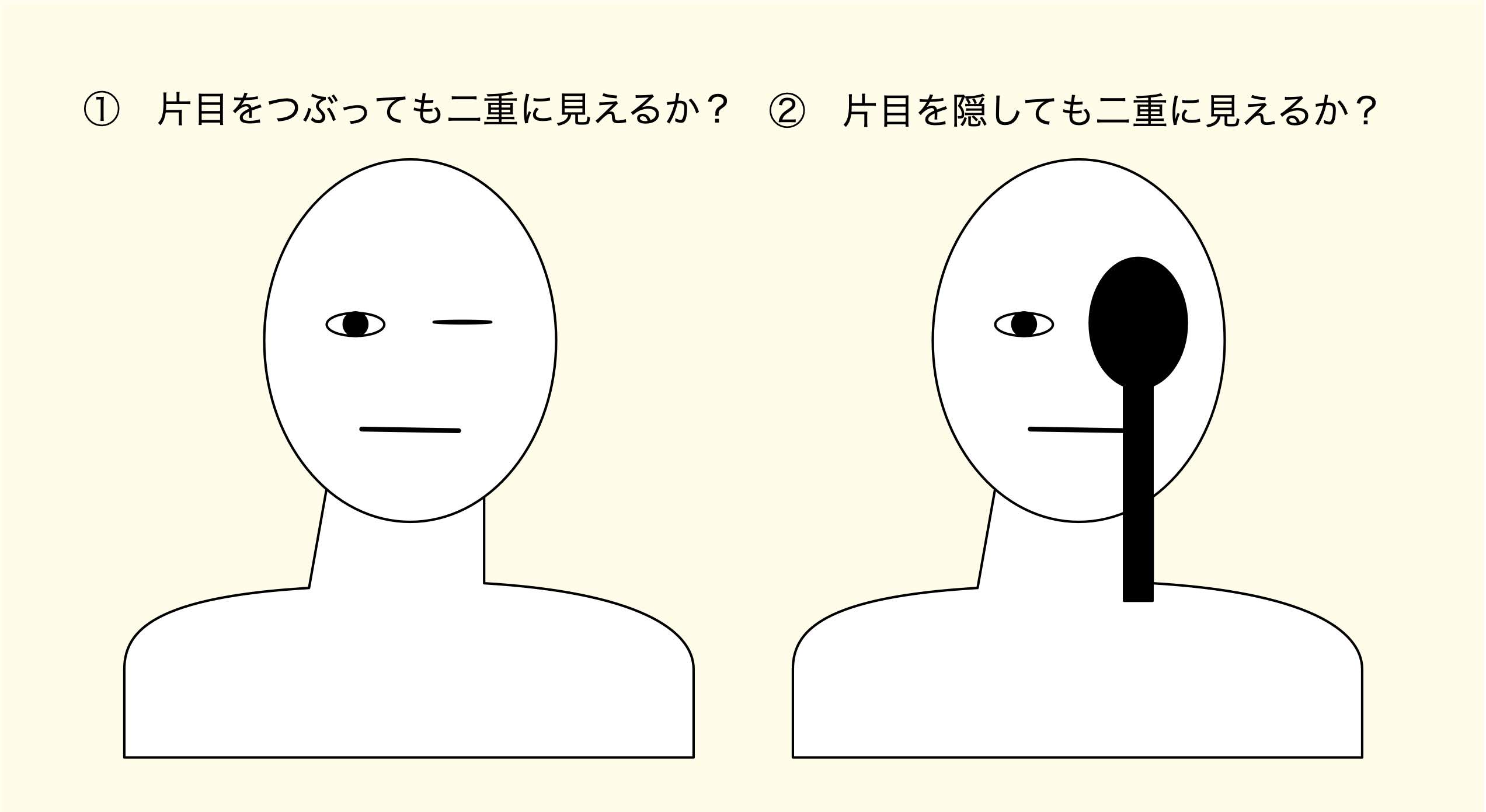

【STEP2】単眼性か両眼性かの確認

① まず、両眼を片目ずつ閉じてもらい複視があるかを確認

② 次に、検者が片目ずつ隠しても複視が残るかを確認する

・これで複視が残っていれば、眼球自体に問題があることを示すので眼科に紹介する

・屈折異常の矯正不良であり、角膜疾患や白内障でみられる

・これで複視がなくなれば、眼位の異常であり、外眼筋、神経筋接合部、支配神経のいずれか1つ以上の問題があることを示す

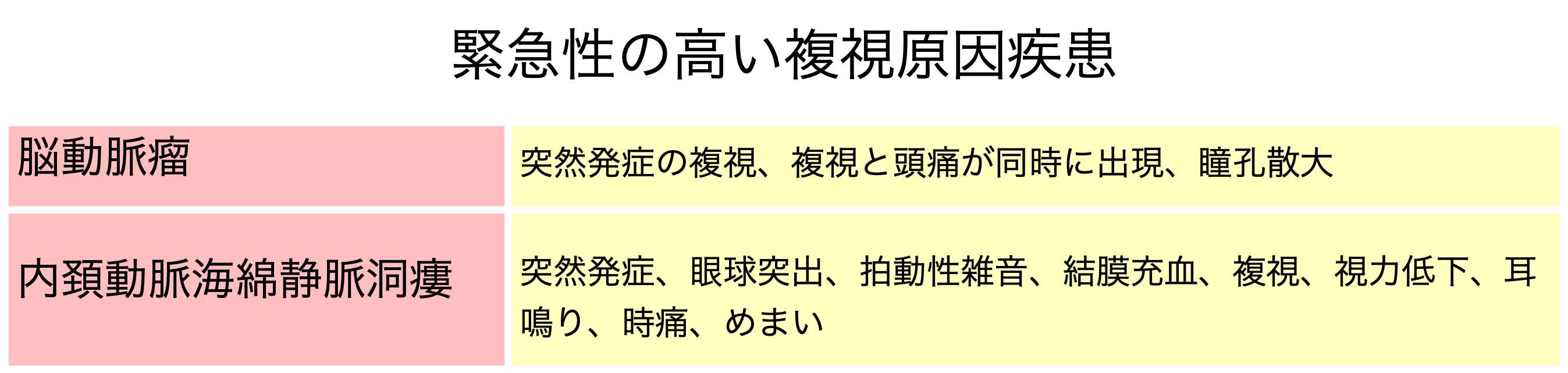

【STEP2】緊急性の高い疾患の検討

★ 複視では積極的に脳CT、脳MRI,MRAを撮影してよい。突発性なら必ず行う

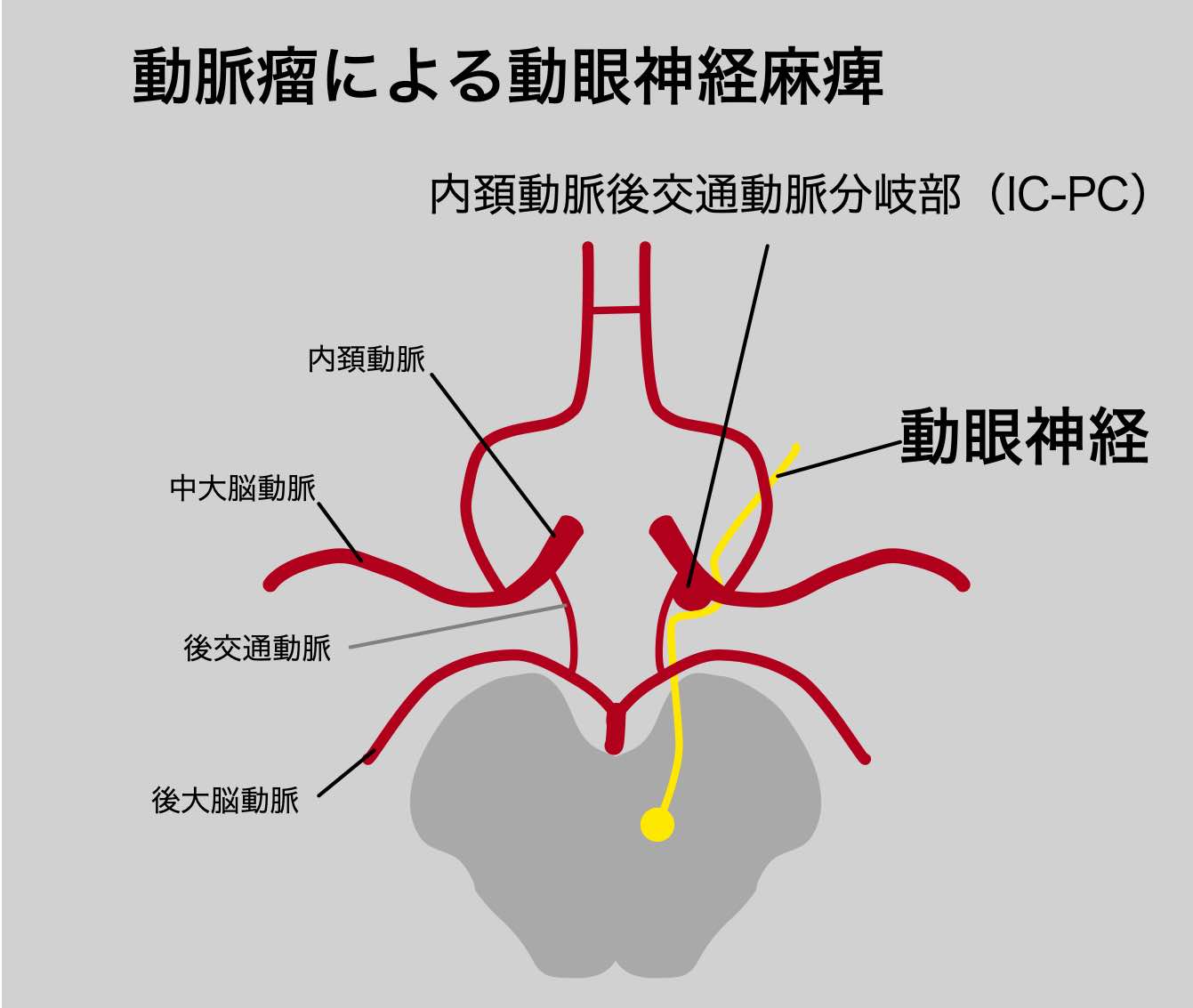

(脳動脈瘤)

-

・緊急性の高い複視の原因疾患の代表は脳動脈瘤で、疑われる場合は速やかに脳神経外科に紹介する

・切迫破裂の場合は速やかに緊急手術が必要 ・内頚動脈ー後交通動脈分岐部の動脈瘤による動眼神経麻痺が生じる

・動眼神経麻痺の6%が脳動脈瘤が原因であったという報告がある(*5)

・動眼神経には副交感神経線維が含まれており、圧迫で散瞳が合併することがある

(内頚動脈海綿静脈洞瘻)

-

・内頚動脈から海綿静脈洞に出血すると、典型的には眼球突出、拍動性雑音、結膜充血の3徴が出現する

・失明、脳出血などを続発する場合がある

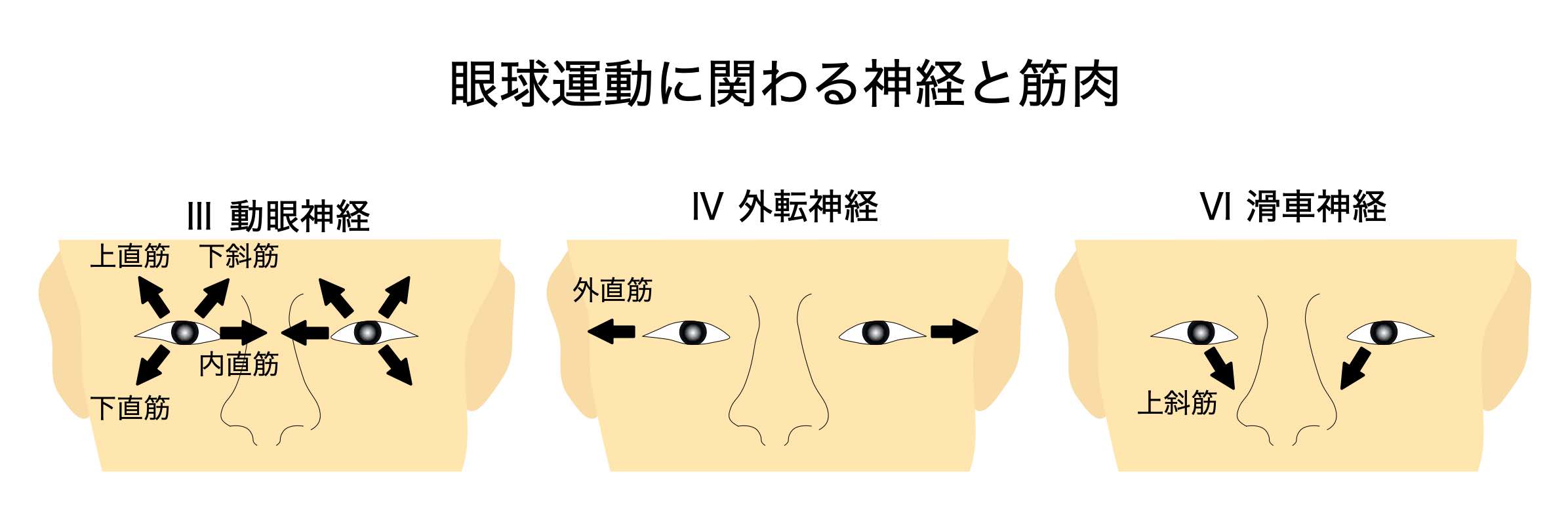

【STEP3】眼球運動の評価

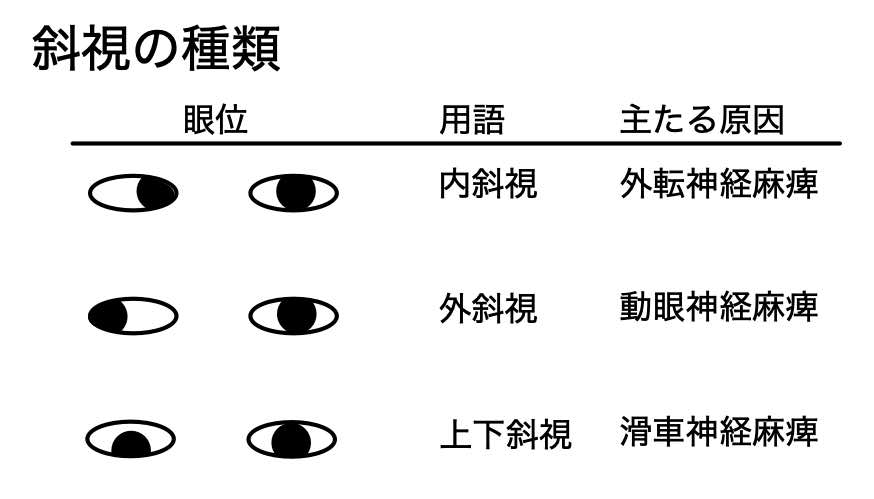

① 眼位

・まず、何も指示を与えない状態で観察する(斜視)

・また、複視がどのように並ぶかを確認する

横に並べば、内転または外転障害(外転神経またはMLF症候群)

縦に並べば上斜筋障害(滑車神経)

斜めに並べばそれ以外の眼筋(動眼神経)を考える

・動眼神経麻痺では眼瞼下垂や散瞳を伴うことがある

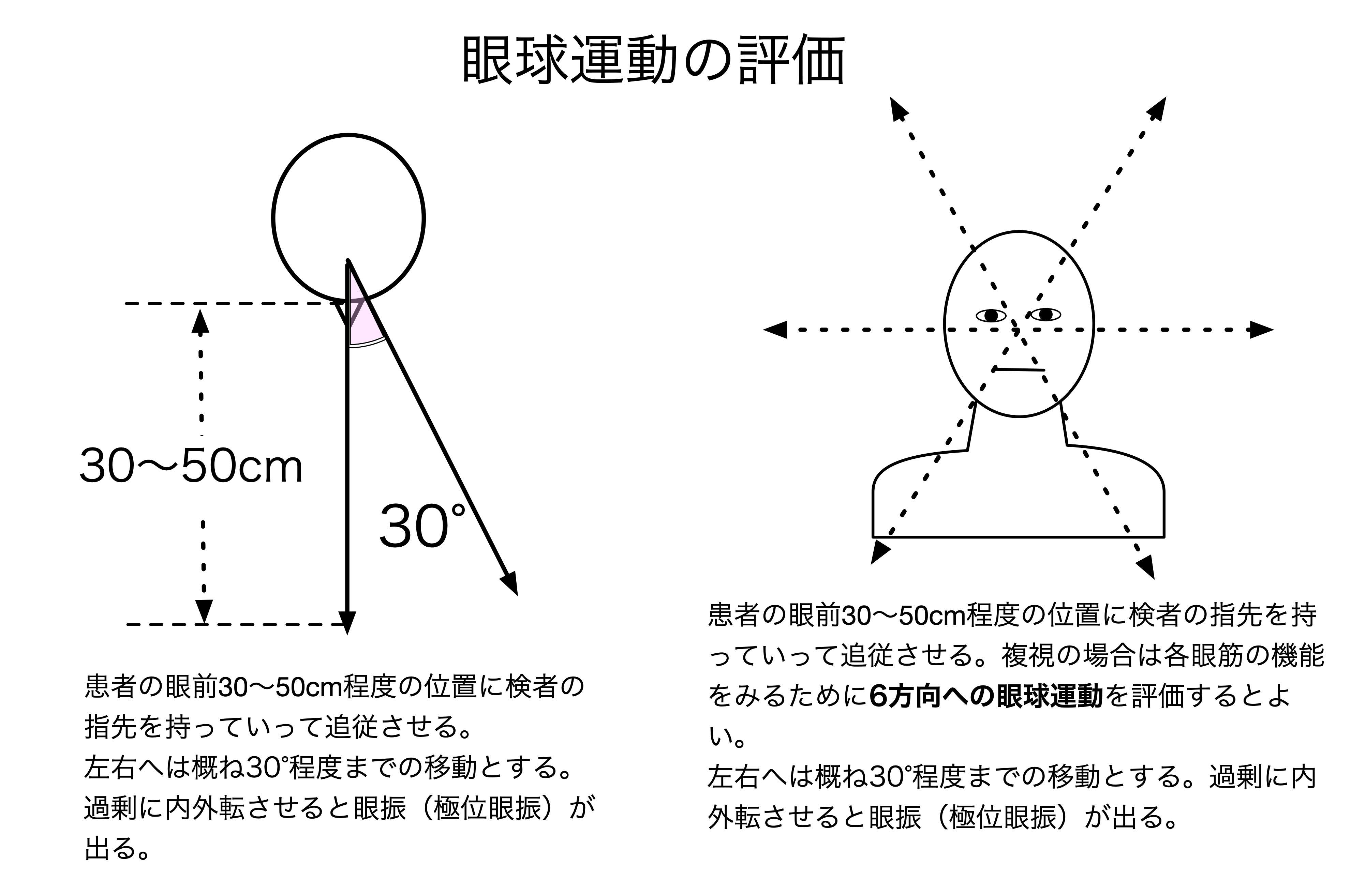

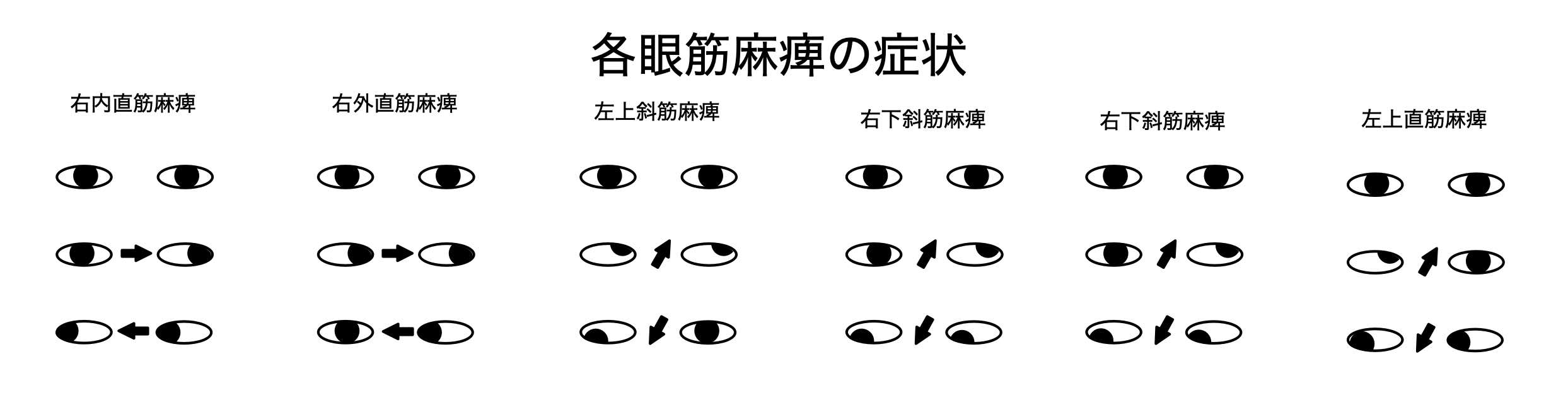

② 6方向への指標を用いた眼球運動評価

・追視で異常があれば以下のように考えられる

・ただし、随意眼球運動では複視は抑制される傾向があるため、この評価だけでは不十分

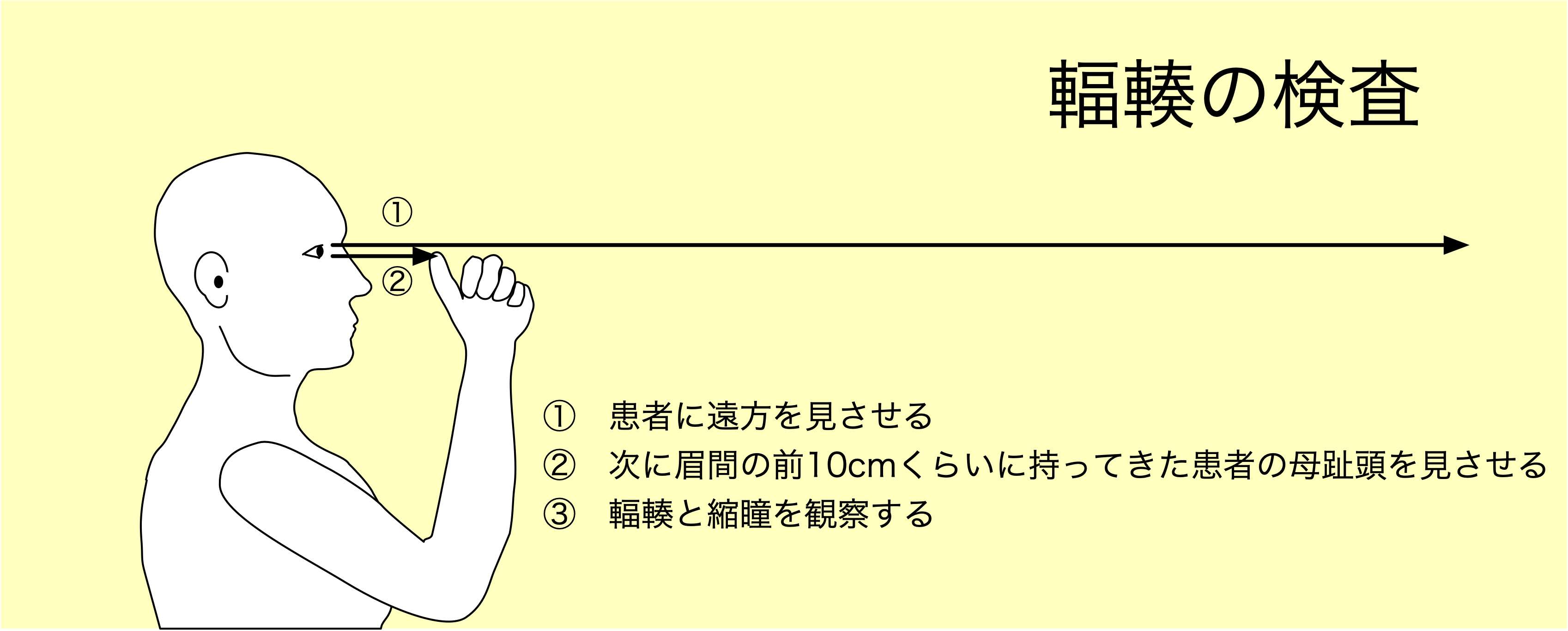

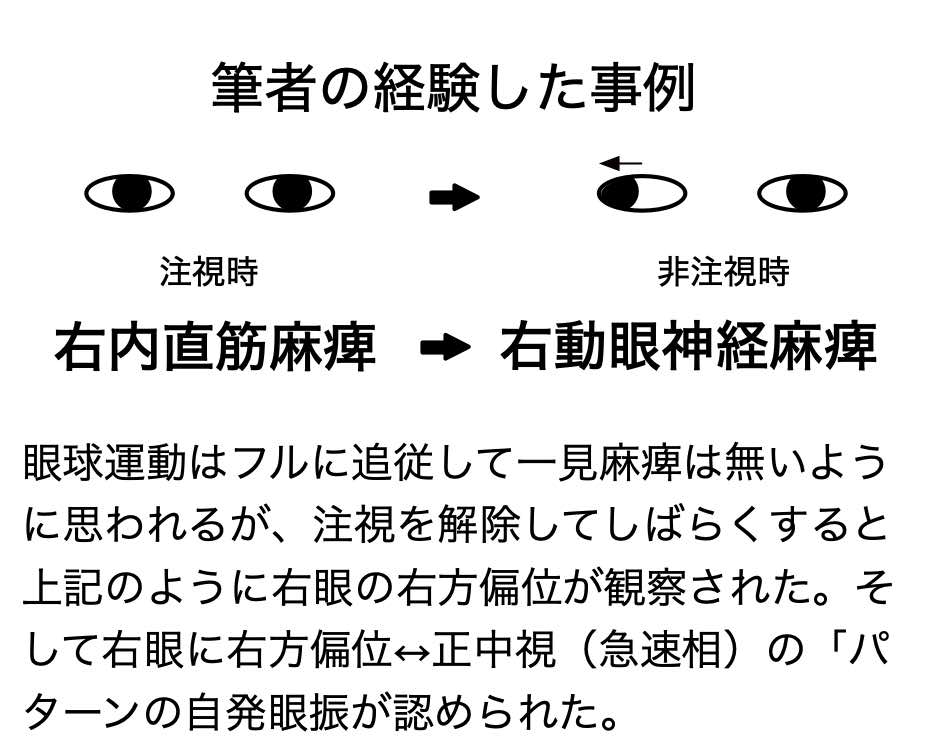

③ 輻輳

・遠方視で複視が増強する場合は外直筋が、近い部位をみると増強すれば内直筋の異常を考える

④ とくに焦点を合わせないようにしてぼんやりと前をみる

・随意的にものを見ることをやめると、斜視が明かになる場合がある

⑤ 複視が増強する眼球運動の方向を確認する

・6方向への眼球運動を行いながら複視が増強する方向を確認する

・眼球運動障害がある方向を注視すると複視が増強する場合が多い

【STEP4 他の症候や脳神経障害の合併】

-

・重症筋無力症(眼筋型)では、複視の症状の強さが日内変動し、夜間や疲労時に悪化する

・甲状腺眼症では眼瞼挙上気味となる

重症筋無力症

バセドー病

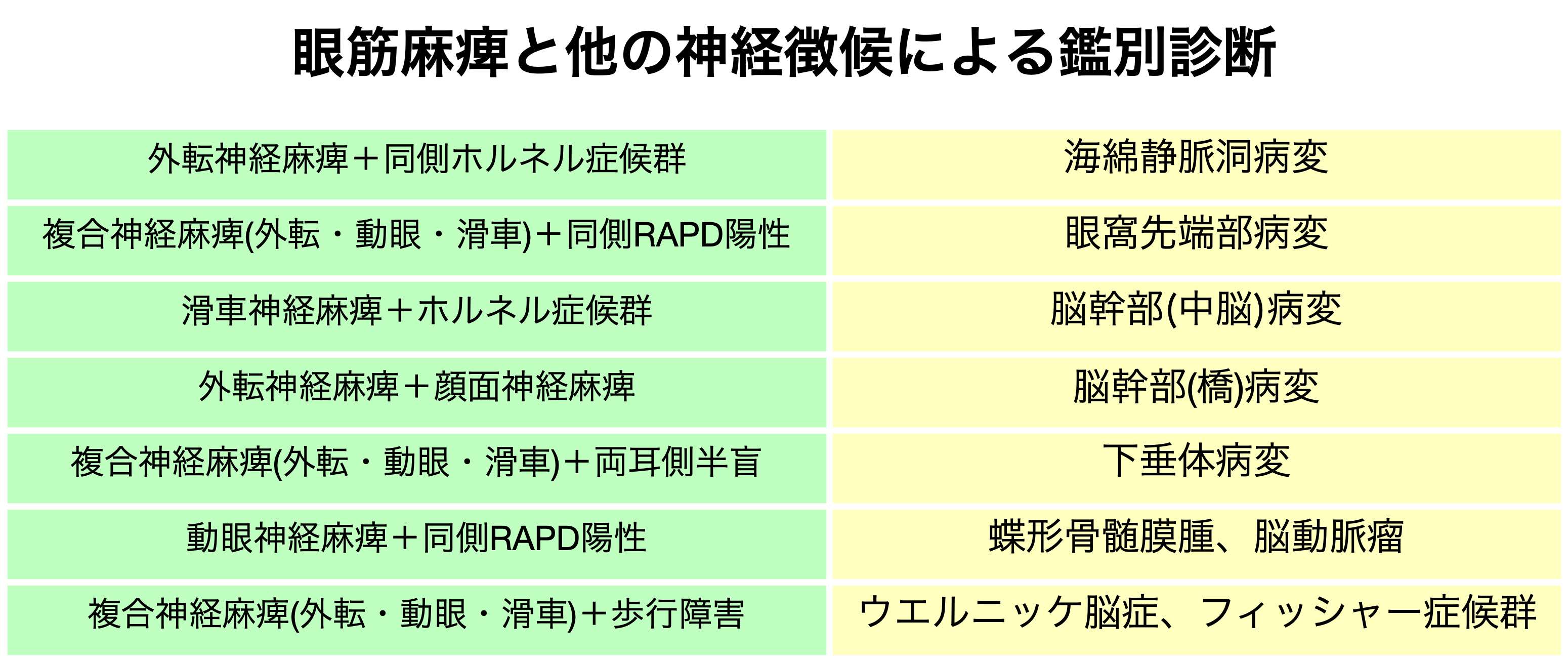

・眼筋麻痺のパターンと他の神経徴候の組み合わせにより、ある程度は鑑別診断を推定することが可能

* RAPD(relative afferent pupillary defect: 相対的視覚入力瞳孔障害) 神経眼科にて専用の装置を用いて測定する

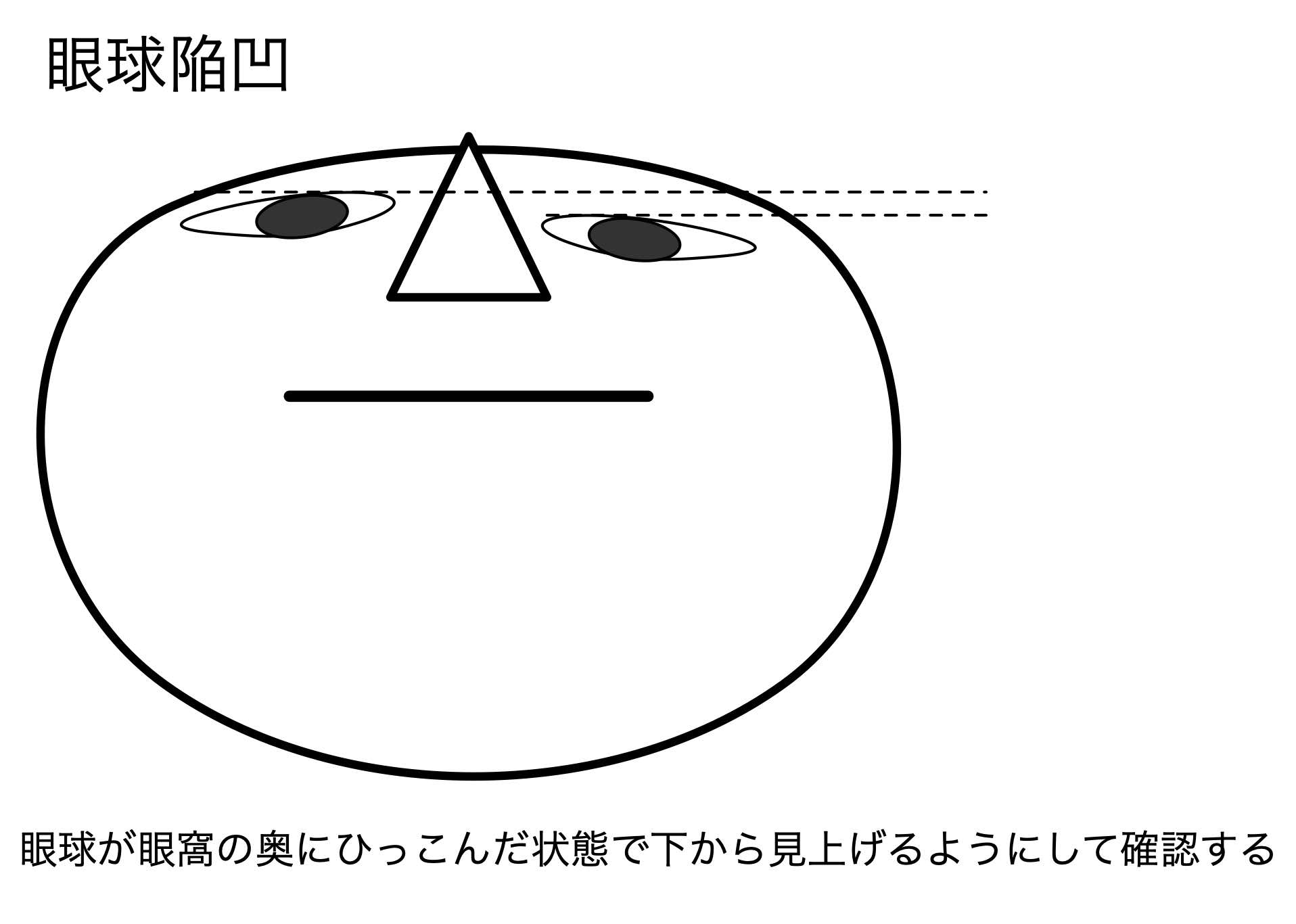

** ホルネル症候群 中等度縮瞳、眼瞼下垂、眼球陥凹を3大徴候とする症候群。他に、顔面発汗や潮紅が見られることもある。交感神経遠心路の障害で生じる

-

・Wernicke脳症では精神運動抑制または無関心、眼振、運動失調、眼筋麻痺、意識障害がみられ,無治療では昏睡状態となって死亡する

・フィッシャー症候群は急性の外眼筋麻痺、運動失調、腱反射消失を三徴とする免疫介在性ニューロパチー

ウエルニッケ脳症

フィッシャー症候群

・MLF症候群は動眼神経麻痺との鑑別が重要

・One-and-a-half症候群では水平眼球運動としては片側の内転しかできなくなる

MLF症候群

One-and-a-half症候群

-

参考文献)

1. 杉田洋一郎「研修医のための内科診療ことはじめ」2022 羊土社

2. 石井義洋「卒後20年総合内科医の診断術 Ver.3」第3版 中外医学社 2024

3. 小黒 浩明 他「複視とめまい」日内会誌 103:486~491,2014

4. 鈴木利根「複視を自覚して来院されたら」日本視能訓練士協会誌 第45巻(2016)

5. Chengbo Fang et.al. Incidence and Etiologies of Acquired Third Nerve Palsy Using a Population-Based Method JAMA Ophthalmol. 2017 Jan 1;135(1):23-28.