症候

神経・精神 (12)

1.

1.

意識障害

┗ 意識障害・譫妄の精査

2.

譫妄

3.

失神

4.

頭痛

5.

めまい

┗ 末梢性めまい

6.

複視

7.

運動麻痺・筋力低下

┗ 一肢に限局した筋力低下

┗ 四肢麻痺・対麻痺

┗ 多発単神経炎

┗ 片麻痺

┗ 四肢筋力低下

8.

しびれ

┗ ① 一肢に限局した感覚障害(単神経障害)

┗ ② 手袋靴下型感覚障害(多発神経障害)

┗ ③ 多発単神経炎

┗ ④ 脊髄・馬尾の障害

┗ ⑤ 大脳・脳幹の障害による感覚障害

9.

ふるえ

10.

認知障害

┗ 認知障害の鑑別診断

┗ Lewy小体型認知症の中核症状

┗ 意味性認知症の言語能力の問題

┗ 前頭側頭型認知症の行動障害

┗ 進行性非流暢性失語の言語症状

11.

不眠症

┗ 睡眠障害の原因となりうる疾患の検索

┗ 原発性不眠症の診断と睡眠薬の処方

不眠症

-

【定義】適切な睡眠環境があるのに、睡眠に関する訴えがて通常1カ月以上持続し、日中の疲労、集中力や気力の低下、眠気や気力の低下を伴う状態

・日中の症状がなければ不眠症とは診断されない

・入眠障害はすべての年齢層でみられる

・中高年者では中途覚醒や早朝覚醒が多い

・高齢者では覚醒閾値が低下しているため、若年者より小さな刺激で覚醒してしまう

・実質的な睡眠時間は70歳代では約6時間にまで短縮する

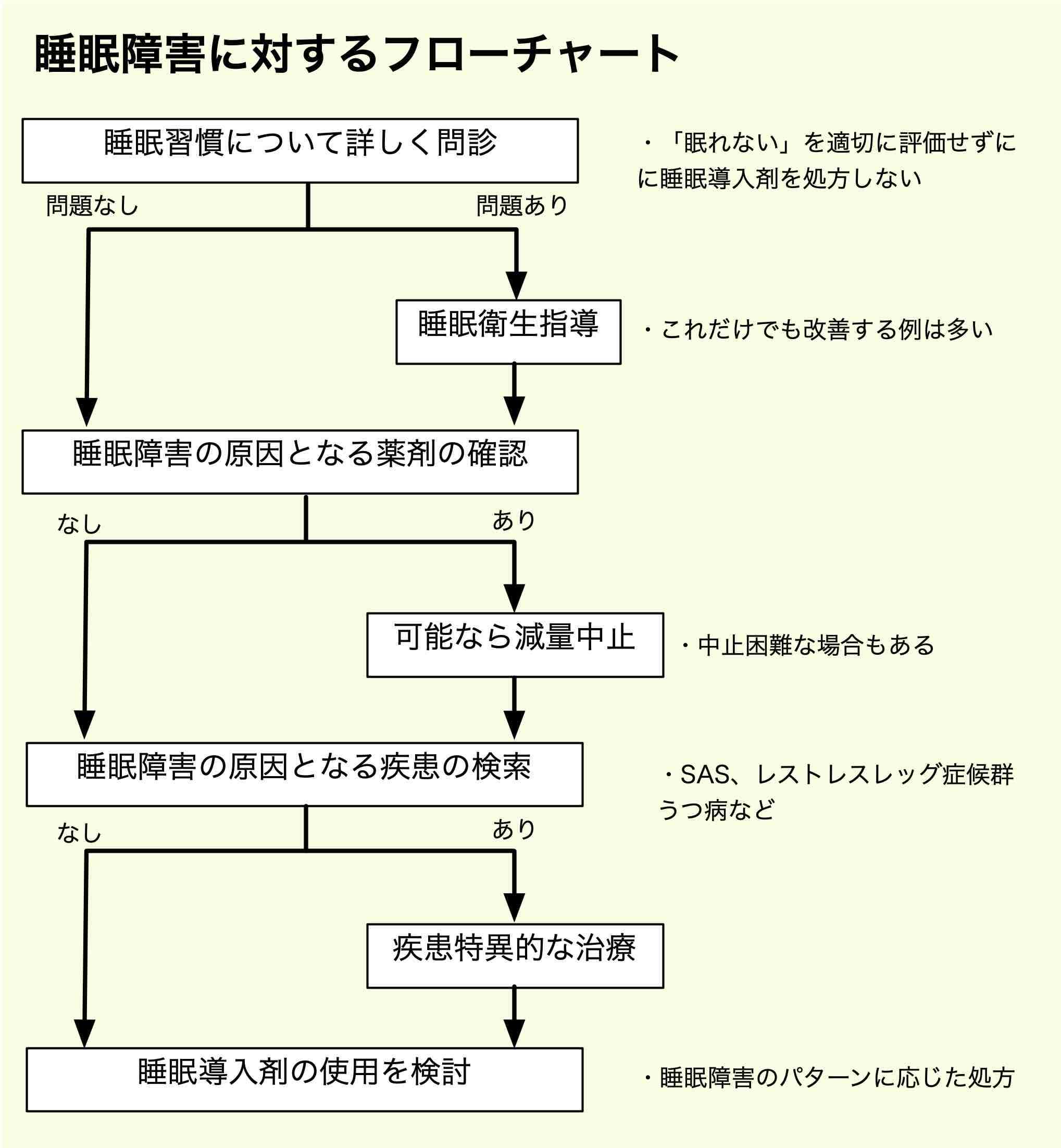

【不眠症へのアプローチ】

・「眠れない」という訴えがあれば、まずは睡眠の状況と生活習慣を丁寧に問診する

・正しく評価せずに睡眠導入剤だけ処方するのは危険な場合がある

・まずは、睡眠に関する生活習慣を詳しく問診することが重要

【STEP1 睡眠および生活習慣の問診と睡眠衛生指導】

-

就床時間

入眠時間は就床から

-

寝床から起きる時間

-

その間、途中で眼が醒めますか

-

昼寝はしますか?

-

コーヒーや紅茶、緑茶などを午後4時以降に飲みますか?

-

晩酌はしますか?

-

夕食後にタバコを吸いますか?

-

入浴は就床時間のどれくらい前ですか?

-

定期的な運動習慣はありますか?

-

【睡眠パターン】

【睡眠習慣の改善点アドバイス】睡眠薬処方の有無に関わらず、以下を参考にして必ず睡眠衛生指導を行う

-

(解説)

・特に高齢者では生理的に睡眠必要時間が短縮しているにも関わらず、従来と就床時間を変えずに寝具の中で覚醒している時間が長くなりやすい。これにより、不眠に対する不安と睡眠に対する執着が強くなり、結果として慢性的な不眠を訴えるようになる場合が少なくない

・実質的な睡眠時間より、あまり長く寝具の中にいないようにするように指導する

・眠れなくても起床時間は絶対に遅らせず、起床したら外の光を浴びるようにする

・不眠があればむしろ就寝時間は多少遅くして朝早く起きるようにする

・室温が高すぎると入眠は困難になる。やや低めに調節する

既日リズム睡眠・覚醒障害の可能性

睡眠・覚醒相後退障害

【STEP2 不眠の原因となる可能性のある薬】

-

【内服している薬があればチェックしてください】

次に睡眠障害の原因となりうる疾患の可能性を検討する

STEP4 睡眠障害の原因となりうる疾患の検索

-

1. 内山真「睡眠障害の対応と治療ガイドライン」じほう 2019

2. 鈴木正泰/編「不眠への対応」レジデントノートvol.24 No.10 2022 羊土社

3. 稲田健/編「本当にわかる精神科の薬 はじめの一歩 第3版」2023 羊土社

4. 三島和夫「高齢者の睡眠と睡眠障害」保健医療科学 2015 Vol.64 No.1 p.27-32

5. 鈴木圭輔 他「高齢者睡眠障害の特徴とその対策」日内会誌 103:1885~1895,2014