症候

神経・精神 (12)

1.

1.

意識障害

┗ 意識障害・譫妄の精査

2.

譫妄

3.

失神

4.

頭痛

5.

めまい

┗ 末梢性めまい

6.

複視

7.

運動麻痺・筋力低下

┗ 一肢に限局した筋力低下

┗ 四肢麻痺・対麻痺

┗ 多発単神経炎

┗ 片麻痺

┗ 四肢筋力低下

8.

しびれ

┗ ① 一肢に限局した感覚障害(単神経障害)

┗ ② 手袋靴下型感覚障害(多発神経障害)

┗ ③ 多発単神経炎

┗ ④ 脊髄・馬尾の障害

┗ ⑤ 大脳・脳幹の障害による感覚障害

9.

ふるえ

10.

認知障害

┗ 認知障害の鑑別診断

┗ Lewy小体型認知症の中核症状

┗ 意味性認知症の言語能力の問題

┗ 前頭側頭型認知症の行動障害

┗ 進行性非流暢性失語の言語症状

11.

不眠症

┗ 睡眠障害の原因となりうる疾患の検索

┗ 原発性不眠症の診断と睡眠薬の処方

原発性不眠症の診断と睡眠薬の処方

-

・様々な睡眠障害を除外した後に原発性不眠症(精神生理性不眠症)の診断が可能になる

・不眠症の半数以上は2ヶ月以内に自然治癒するとされている

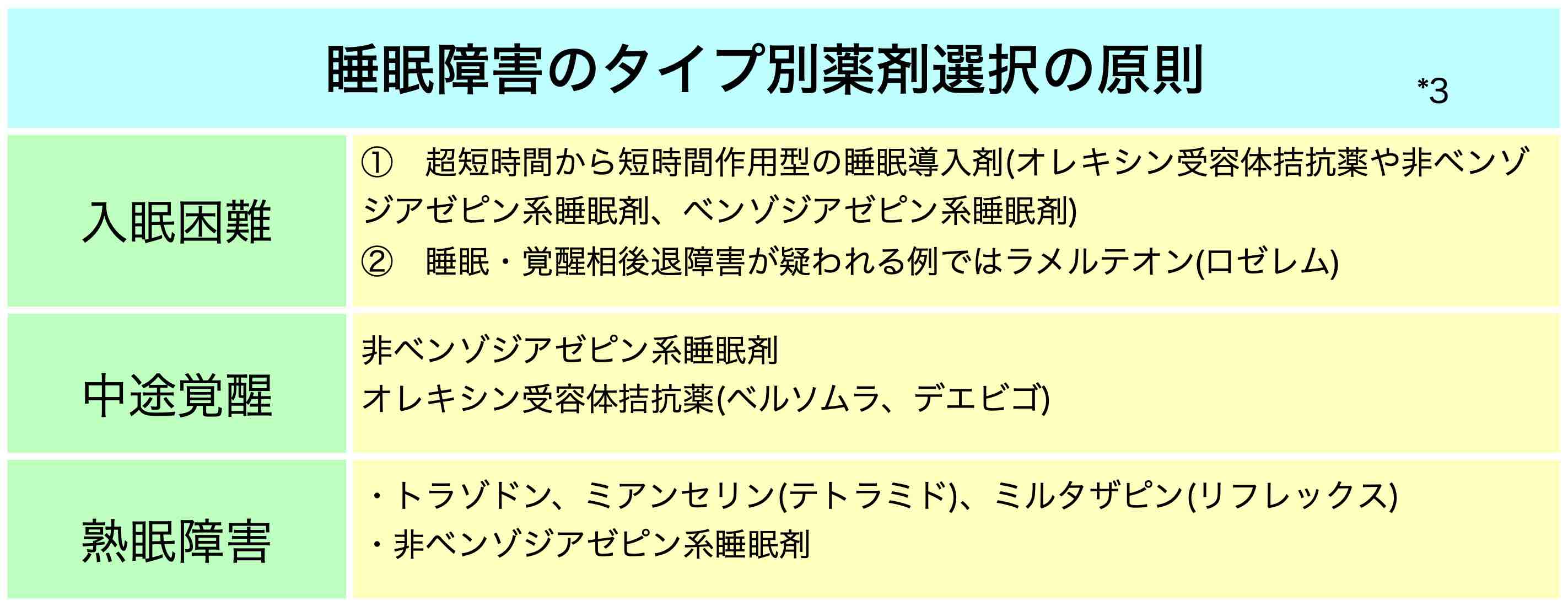

・不眠のタイプを判断して副作用や併用薬剤に注意して睡眠薬を処方する

- 【不眠のタイプ】

・入眠困難 就寝してから入眠するまで30分以上かかる

・中途覚醒 夜中に途中で覚醒して、再び入眠するまで時間がかかる

・早朝覚醒 起床の予定時刻の2時間以上前に眼が醒める

- 【睡眠薬のタイプ】

(1) ベンゾジアゼピン受容体作動薬

・催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用の3つがある

・副作用は、日中の眠気、ふらつきや転倒

・夜の過食が出現する場合もある

・認知症患者では脱抑制や興奮が起こることがあり、問題行動を増悪させる可能性がある

・重症筋無力症および急性閉塞隅角緑内障の患者では禁忌

・長期間用いると耐性や依存性を生じる可能性がある

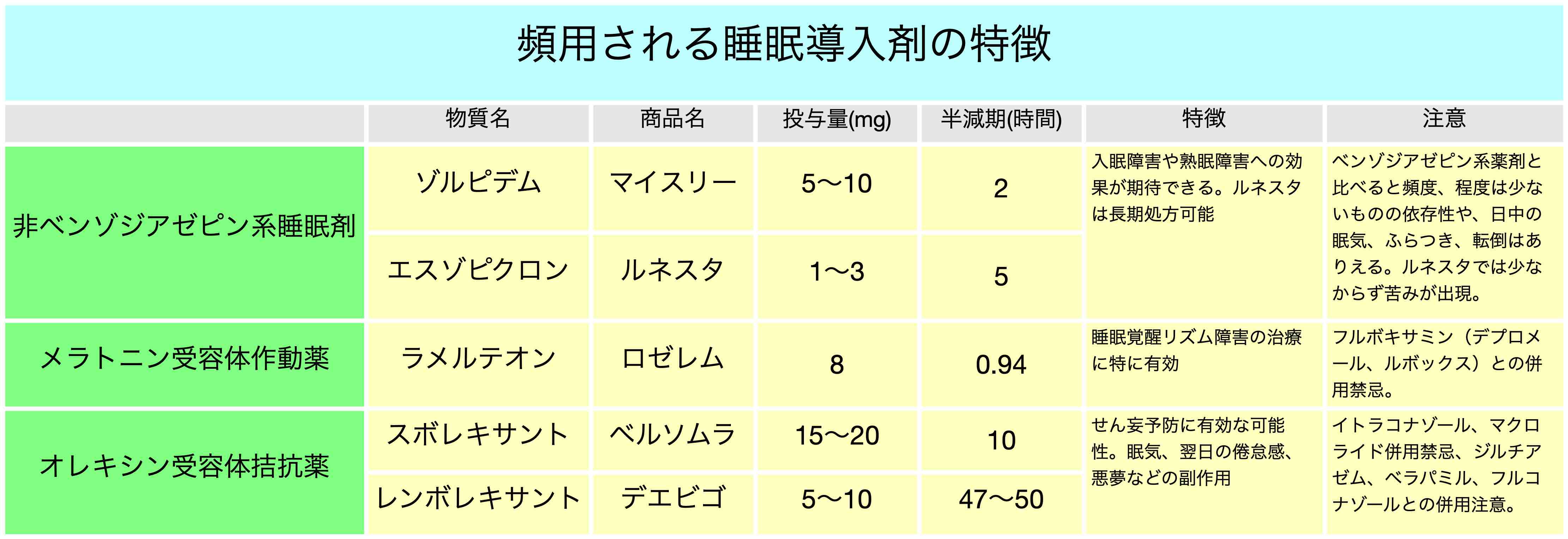

(2) 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(ゾルピデム、ルネスタ)

・ベンゾジアゼピン受容体の中で催眠作用に関係する受容体に選択性が強く、抗不安作用や筋弛緩作用は相対的に弱い

・ベンゾジアゼピン系薬剤と比べると上記のような副作用は出にくい

・耐性や依存性を生じるリスクはある

(3) メラトニン受容体作動薬(ラメルテオン)

・体内時計機能を担うメラトニンMT1およびMT2受容体に選択的に作用し、入眠促進作用、睡眠持続作用、期日リズムを前進ないし後退させる

・日中の眠気、ふらつき転倒などの副作用が非常に少ない

・入眠作用、睡眠持続作用自体はベンゾジアゼピン系薬剤よりは弱い

・認知症患者に用いても比較的安全

・フルボキサミンのほか、抗生剤ではキノロン系、マクロライド系、抗真菌薬などで血中濃度が上昇する可能性がある

(4) オレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ、デエビゴ)

・覚醒維持に関わるオレキシン受容体をブロックすることで各星系の活動を低下させる

・上記の総てのタイプの不眠に対して効果が期待できる

・ベンゾジアゼピン系薬剤に比べて認知機能への影響が少なく、筋弛緩作用はないのでふらつきや転倒を増やさない

・効果自体はベンゾジアゼピン系薬剤よりは弱い

・最も注意すべき副作用は日中の傾眠(約3.6%の患者で認められたという報告がある)

・1%では悪夢が出現

・一般的に入眠障害にはデエビゴ、中途覚醒にはベルソムラがよいとされているが明確な根拠はない

【不眠のタイプ別薬物療法の原則】

・抗うつ薬、抗精神病薬を用いる場合があるが、睡眠障害専門医や精神科医の管理下以外では安易に用いるべきではない

- 【ベンゾジアゼピン系睡眠剤の使用を検討する場合】

・上記のように、翌日への持ち越し効果が問題になる場合が多いので、特に高齢者ではなるべく使用しない

・中途覚醒型で再入眠が困難な場合や、著しい早朝覚醒で、睡眠衛生指導を行っても改善しない場合にはベンゾジアゼピン系睡眠剤の使用を検討する

・用いるのであれば効果が穏やかなリルマザホン(リスミー)や、代謝機能が低下した状態でも用いやすいロルメタゼパム(エバミール)を用いる

・フルニトラゼパムやロラゼパムを用いる場合もある

・神経症などで日中の不安、焦燥がある場合に長時間作用型のベンゾジアゼピン系睡眠剤を用いる場合がある

-

1. 内山真「睡眠障害の対応と治療ガイドライン」じほう 2019

2. 鈴木正泰/編「不眠への対応」レジデントノートvol.24 No.10 2022 羊土社

3. 稲田健/編「本当にわかる精神科の薬 はじめの一歩 第3版」2023 羊土社

4. 三島和夫「高齢者の睡眠と睡眠障害」保健医療科学 2015 Vol.64 No.1 p.27-32

5. 鈴木圭輔 他「高齢者睡眠障害の特徴とその対策」日内会誌 103:1885~1895,2014