症候

神経・精神 (12)

1.

1.

意識障害

┗ 意識障害・譫妄の精査

2.

譫妄

3.

失神

4.

頭痛

5.

めまい

┗ 末梢性めまい

6.

複視

7.

運動麻痺・筋力低下

┗ 一肢に限局した筋力低下

┗ 四肢麻痺・対麻痺

┗ 多発単神経炎

┗ 片麻痺

┗ 四肢筋力低下

8.

しびれ

┗ ① 一肢に限局した感覚障害(単神経障害)

┗ ② 手袋靴下型感覚障害(多発神経障害)

┗ ③ 多発単神経炎

┗ ④ 脊髄・馬尾の障害

┗ ⑤ 大脳・脳幹の障害による感覚障害

9.

ふるえ

10.

認知障害

┗ 認知障害の鑑別診断

┗ Lewy小体型認知症の中核症状

┗ 意味性認知症の言語能力の問題

┗ 前頭側頭型認知症の行動障害

┗ 進行性非流暢性失語の言語症状

11.

不眠症

┗ 睡眠障害の原因となりうる疾患の検索

┗ 原発性不眠症の診断と睡眠薬の処方

ふるえ

ふるえ

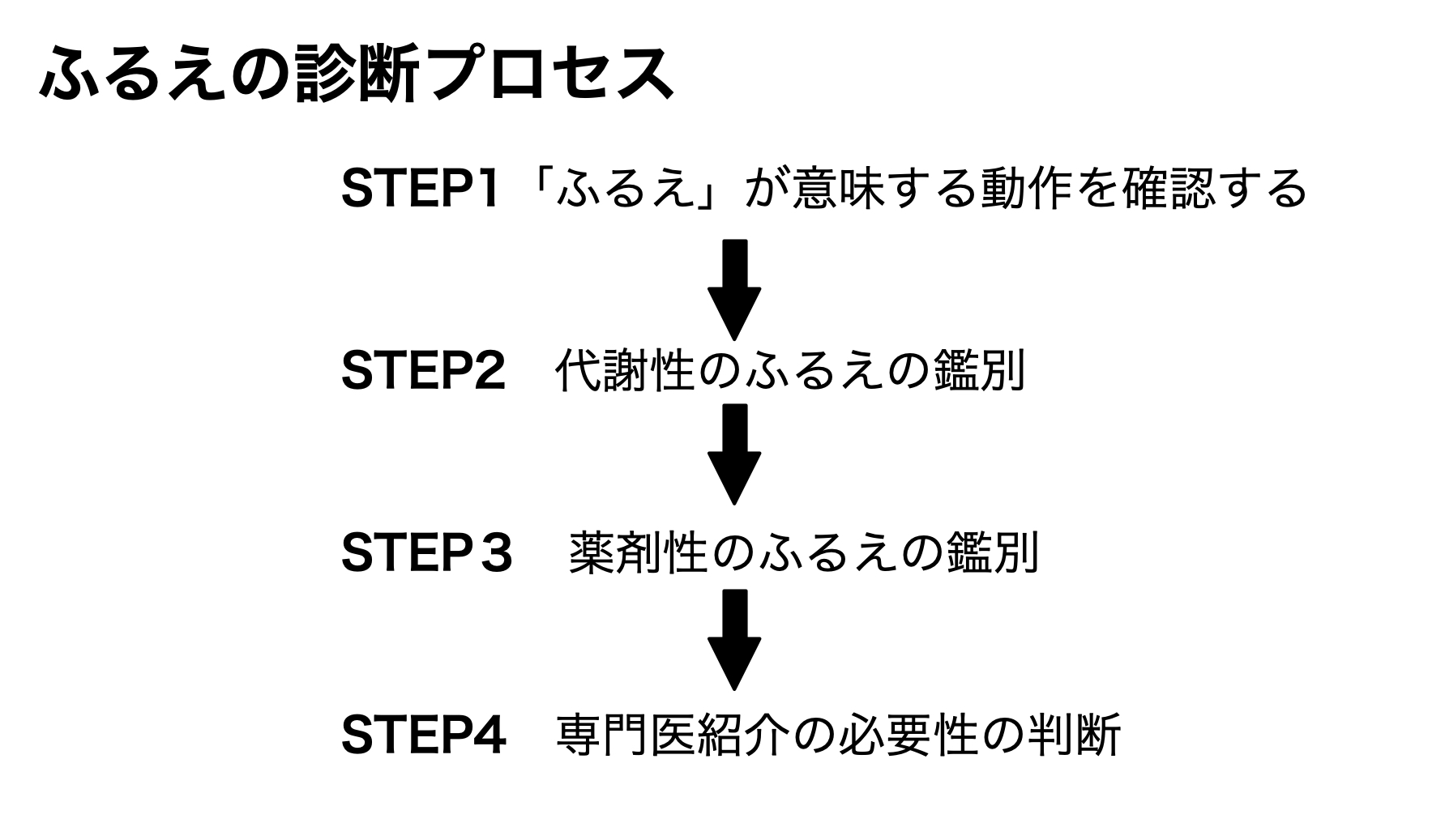

「ふるえ」診療の第一段階は、まず、その内容を評価することから始まる

振戦、ミオクローヌス、アテトーゼなど様々な疾患が含まれている

【STEP1】「ふるえ」の性質

-

・患者が「ふるえ」と表現する動きを確認する。診察時に再現、誘発できればよいが、出来ないときは自分でビデオ撮影などを試みてもらう

・振戦は律動性を持ち一定の周波数を持つ(4〜12Hz程度)規則的な不随意運動。それ以外は他の不随運動を考える

・振戦以外の不随運動は、ほとんどが専門医紹介の検討が必要(振戦でも必要な場合はある)

・ふるえが静止時に出るのか、あるいは動作時に出るのか。また、特定の動作時に出るのか

・ふるえの速さはどれぐらいなのか。素早いのかゆっくりなのか

・ふるえるのは手だけなのか、片方だけか、両方か、また頭部、舌、下肢、体幹など他の部分はどうか

・交感神経緊張が強くなると生理的振戦(8〜12Hzの細かい振戦)が亢進する。以下の病態でみられる

【生理的振戦が亢進する病態】

甲状腺中毒症

褐色細胞腫とパラガングリオーマ

低血糖

・不随意運動の鑑別については

不随意運動

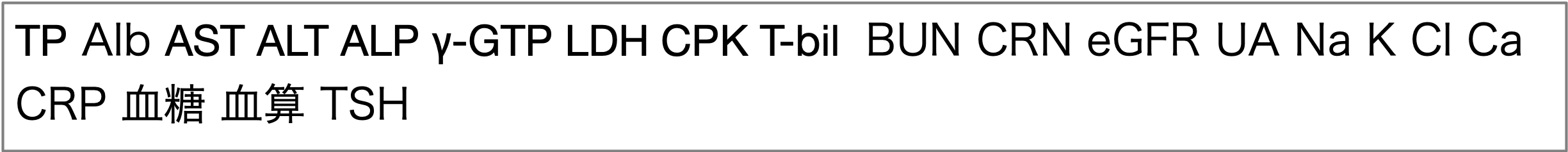

【STEP2】代謝性のふるえの鑑別

・羽ばたき振戦は実際にはミオクローヌスであり、主として重篤な肝障害に合併するが、尿毒症や高炭酸ガス血症でも生じることがある

はばたき振戦

・甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、低血糖では、交感神経系の活性化による生理的振戦の亢進が生じる・アルコール過剰摂取で振戦を生じるが、離脱症状でも生じる

・次のようなスクリーニングを行っておく

-

・ウイルソン病でも羽ばたき振戦と同様の不随意運動が生じる

ウイルソン病

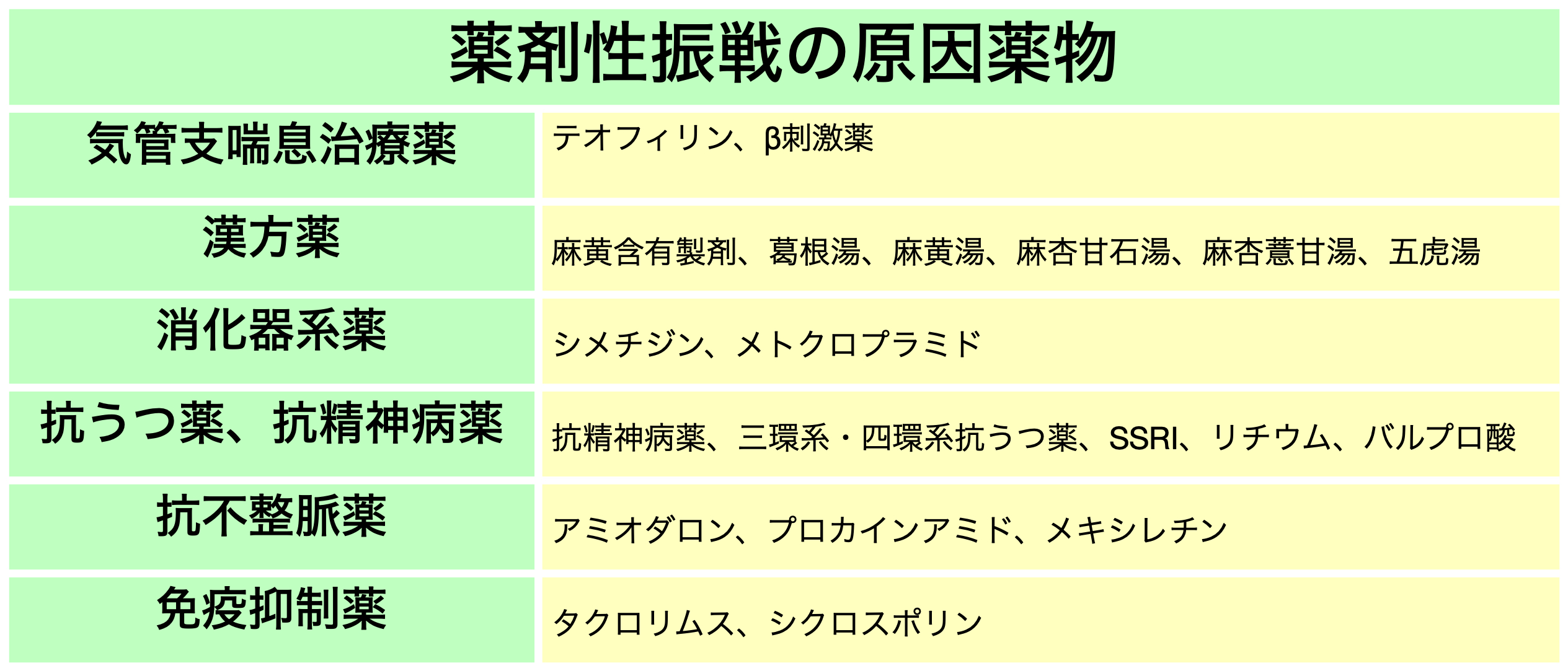

【STEP3】薬剤性のふるえの鑑別

・様々な薬剤がふるえの原因となり得る

・オピオイドの離脱症状では、手、口唇、舌などに振戦が出現し、しばしば譫妄状態を伴う

・カフェインを含む飲み物も原因となりうる

◎ 以上の評価で十分に説明がつかないケースには、神経変性疾患、神経筋疾患などが含まれており専門医への紹介を検討する

【STEP4】専門医紹介必要性の検討

-

・「ふるえ」の鑑別診断の中には、様々な神経変性疾患や神経筋疾患が含まれる

・脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、Parkinson病、脳炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、局所性ジストニア、非痙攣性てんかん発作重積、本態性振戦、小脳性振戦、中脳振戦、赤核振戦、起立性振戦、ニューロパチー、機能性(心因性)、ジストニア振戦などの鑑別が必要

・本態性振戦は振戦の原因では最多

本態性振戦

-

・意識状態の変容、認知障害の進行などを伴うふるえでは非痙攣性てんかん発作重積を検討する

非痙攣性てんかん発作重積

-

参考文献)

1. 花島律子「振戦の病態生理」臨床神経 2013;53:1276-1278

2. 宇川義一「ビデオでみる不随意運動の基礎」臨床神経 2012;52:827-831

3. 梶龍兒「不随意運動とその病態生理」Jpn J Neurosurg (Tokyo)14:310−315, 2005

4. 中西重清 德田安春「プライマリケア外来診断目利き術」南山堂 2020