- 形質細胞が単クローン性増殖し、その産物である単クローン性免疫グロブリンが血清・尿中に増加して、特徴的な臓器障害を起こすことを特徴とする疾患

- 約80%の多発性骨髄腫はIgM以外の免疫グロブリンMGUSから発症し、約20%はlight-chain免疫グロブリンMGUSから発症する

- MGUSの状態から腫瘍細胞が増加し、臨床症状を伴わないくすぶり型骨髄腫となり、最終的に高カルシウム血症、腎不全、貧血、骨病変のいずれかを合併する骨髄腫となる

- MGUS、くすぶり型骨髄腫のほか、憩室細胞性白血病、憩室細胞腫など極めて多彩な病形があるので診断は必ずしも容易ではない

- MGUSは、年約1%の割合で多発性骨髄腫や全身性アミロイドーシスへ進行することが知られており、10年後で12%、20年後で25%、25年後で30%の患者で疾患の進行が認められる

- くすぶり型骨髄腫では最初の5年間は年10%、その後の5年間は年3%、その後は年1%の率で多発性骨髄腫に進展する

- 発症率 約5人/10万人・年

- 全悪性腫瘍の約1%、全造血器腫瘍の約10%を占める

- 平均発症年齢は60歳代、50歳未満での発症は全体の10%のみ

疾患

血液 (15)

1.

鉄欠乏性貧血の評価と治療

2.

先天性溶血性貧血

┗ サラセミア

3.

特発性血小板減少性紫斑病

4.

先天性血小板減少症・異常症

4.

溶血性尿毒症症候群(HUS)

4.

自己免疫性溶血性貧血(AIHA)

4.

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

4.

薬剤性血小板減少症

4.

ヘパリン誘発性血小板減少症

┗ 4T`s score

5.

DIC

┗ DICの治療

┗ 診断基準

5.

腫瘍

┗ 悪性リンパ腫

┗ 高ガンマグロブリン血症

┗ 意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症(monoclonal gammopathy of undetermined significance:MGUS)

┗ 多発性骨髄腫

6.

低γグロブリン血症

7.

血球貪食症候群

8.

真性赤血球増加症(polycythemiavera;PV)

9.

TRALI/TACO

多発性骨髄腫

【症状】

- 初発症状としては発熱、体重減少のほか、急性あるいは慢性腰痛、骨痛、正球性貧血、高Ca血症が多い

- 初発症状の約58%が腰痛、骨痛

- 全身化学療法の適応となるのはCRAB*と称される臓器障害が1つ以上あること

- 注)

- * CRAB:C 高カルシウム血症 R 腎不全 A 貧血 B 骨病変

【評価】

(スクリーニング)

- 総蛋白 アルブミン LDH BUN CRN Na K Cl Ca 血算 IgG IgA IgM 血清・尿蛋白電気泳動

- 1つの免疫グロブリンが増加し、他の2つが抑制されている場合はM蛋白の存在が強く疑われる

- IgG、IgA、IgMグロブリンが低値である場合、BJP型、IgD型、IgE型、非分泌型の可能性を疑う

- 全身の骨単純レントゲン。主に頭蓋骨、肋骨、脊椎骨、骨盤、上腕骨、大腿骨が検査部位となる

- 多発性骨髄腫に特徴的な所見として、頭蓋骨の打ち抜き像がある

- 診断時には約80%の例で骨病変がある。脊椎骨65%、肋骨45%、頭蓋骨40%、肩甲骨40%、骨盤30%の頻度

(診断確定に必要な検査)

- 骨髄穿刺・生検

- 免疫電気泳動(IEP)抗ヒト全血清使用 尿中免疫固定法(免疫固定法によるベンスジョーンズ(BJ)蛋白同定) ・免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比(FLC κ/λ比):免疫電気泳動によるM蛋白検出より多発性骨髄腫の診断感度が高く、特に非分泌型では唯一異常を示す検体検査

- 全身骨XP、MRI、PET/CT

(予後評価のための検査)

- β2MG,LDH,アルブミン,骨髄の染色体検査

(その他)

- アミロイドーシスが疑われる場合には組織生検を行う

【診断】

(多発性骨髄腫)

次の①②を満たす場合に診断する

- 骨髄におけるクローナルな形質細胞比率≧10%または生検で証明された髄外形質細胞腫の存在

-

骨髄腫診断事象(myeloma defining events:MDE)を1つ以上有する

- C:高Ca血症(基準値より1mg/dLを超える上昇、または補正Ca>11.0mg/dL)

- R:腎不全(CRN>2.0mg/dL,eGFR<40ml/分)

- A:貧血(Hbが基準値より2g/dL以上低下、あるいは<10g/dL)

- B:骨病変(1つ以上の溶骨病変:X線、CT、PET-CT)

- ①を満たすが②を満たさない場合でも③の1つ以上を有すれば多発性骨髄腫と診断し、治療を検討する

-

以下の悪性のバイオマーカーを1つ以上有する

- 骨髄の形質細胞が≧60%

- Involved:uninvolved 血清FLC比≧100

- MRIで巣状病変>1

(くすぶり型骨髄腫)

-

以下の2つの基準を満たすこと

- 血清M蛋白(IgGまたはIgA)≧3g/dlまたは蓄尿中M蛋白≧500mg/24時間または骨髄のクローナルな形質細胞が、10%以上、60%未満

- MDEを有さない

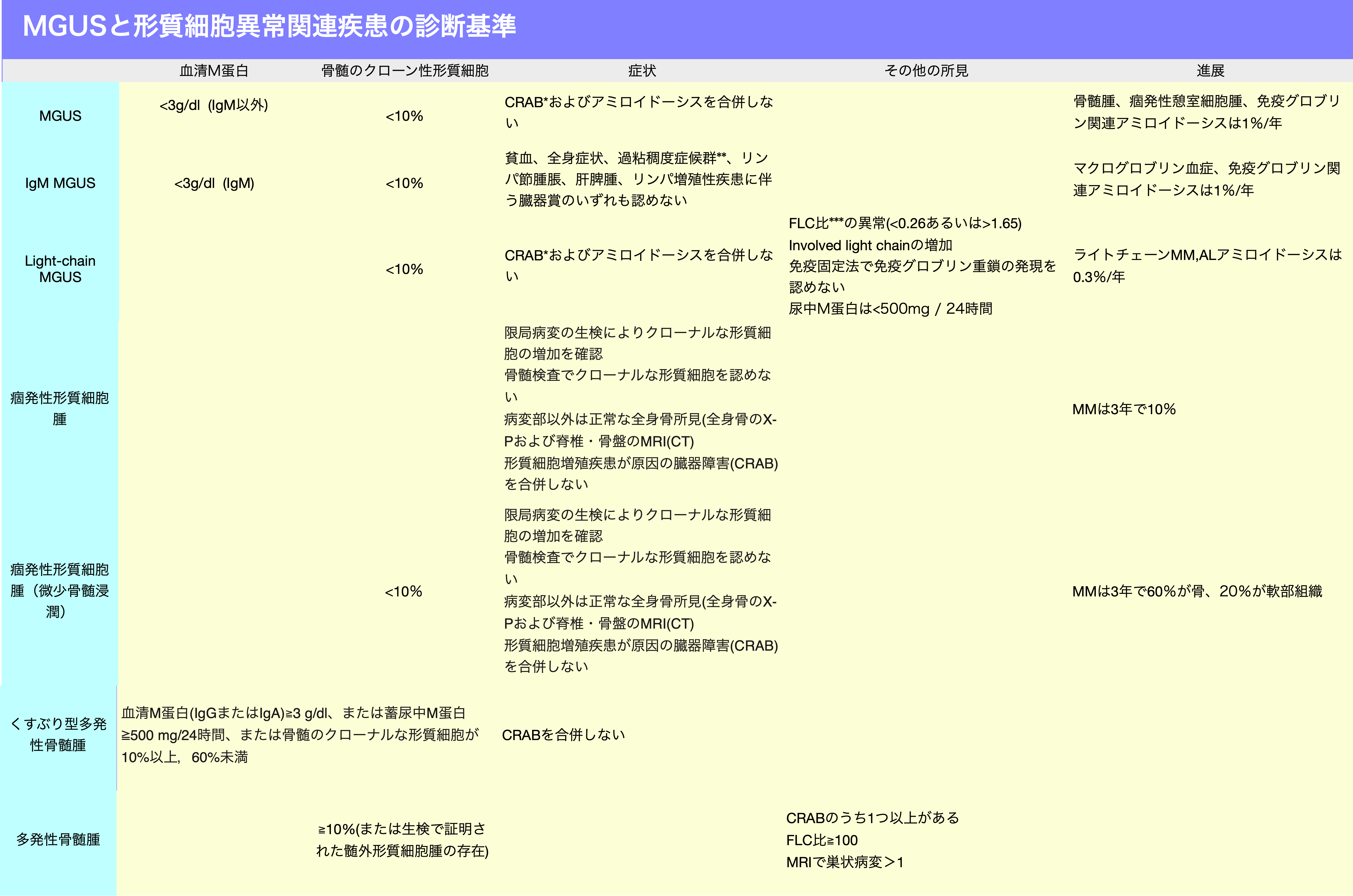

- 多発性骨髄腫関連疾患の診断基準一覧

◎ 非分泌性多発性骨髄腫

- 非分泌型多発性骨髄腫はその1-5% と稀

- 血清グロブリン値は低下、血清や尿中のM蛋白がなく、尿中BJ蛋白は検出されず、特徴的な血液生化学的所見や尿所見を呈さない5

- また、貧血や腎障害、高Ca血症の頻度も少ない

原因不明の骨病変、貧血、腎障害、高Ca血症がある場合に鑑別診断としてこれを想定してFLCκ/λ比を測定する

- 注)

-

- * CRAB:C 高カルシウム血症 R 腎不全 A 貧血 B 骨病変

- ** 過粘稠度症候群: 頭痛,眼症状,鼻出血,口腔内出血,呼吸困難など

- *** FLC比: 免疫グロブリン軽鎖κ/λ比 多発性骨髄腫の中には免疫グロブリンの軽鎖のみを分泌するBence-Jones型が存在し、通常のMPH蛋白として検出されないが、、これを測定することにより早期診断が可能

【治療】

- 症候性骨髄腫の前癌病態であるMGUSやくすぶり型(無症候性)多発性骨髄腫は無治療経過観察が原則

- M蛋白 量は治療開始の指標にはならない

- 一般に自家造血幹細胞移植併用大量化学療法の適応となる65歳未満の移植適応患者と、65歳以上あるいは重要臓器の障害のために自家造血幹細胞移植の適応とならない移植非適応患者によって異なった治療戦略が選択される

(自家移植が可能な例)

- 65歳未満で全身状態の良好な例には自家移植が可能。

- 寛解導入療法としてプロテアソーム阻害薬を含む3剤療法を3~4サイクル → 自家末梢血幹細胞移植 → 維持療法

(自家移植ができない例)

- 免疫調節薬やプロテアソーム阻害薬による2剤療法で開始

- 参考文献)

- 猿田享男 監修「1252専門家による私の治療 2021-2022年度版」日本医事新報社 2022:多発性骨髄腫 尾崎修治

- 石田禎夫「多発性骨髄腫の診断」日内会誌 105:1209~1215,2016

- 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019

- 日本血液学会「造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年度版増訂版」

http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/3_1.html- 木崎昌弘「多発性骨髄腫の病態と治療の進歩」日内会誌 110:9号 2021

- 安倍正博「多発性骨髄腫の病態解明と治療の進歩」日内会誌 104:305~313,2015

- 宇髙憲吾「多発性骨髄腫の骨病変」日内会誌 105:1216~1233,2016

- 小島史子 他「免疫グロブリン軽鎖κ/λ比の上昇が唯一の診断契機となった多発性骨髄腫の血液透析患者の1例」透析会誌 53(2):93~98,2020

- 片江祐二 他「大腿骨骨腫瘍を初発症状とした非分泌型多発性骨髄腫の1例」整形外科と災害外科 67:(1)185~18,2018