疾患

血液 (15)

1.

鉄欠乏性貧血の評価と治療

2.

先天性溶血性貧血

┗ サラセミア

3.

特発性血小板減少性紫斑病

4.

先天性血小板減少症・異常症

4.

溶血性尿毒症症候群(HUS)

4.

自己免疫性溶血性貧血(AIHA)

4.

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

4.

薬剤性血小板減少症

4.

ヘパリン誘発性血小板減少症

┗ 4T`s score

5.

DIC

┗ DICの治療

┗ 診断基準

5.

腫瘍

┗ 悪性リンパ腫

┗ 高ガンマグロブリン血症

┗ 意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症(monoclonal gammopathy of undetermined significance:MGUS)

┗ 多発性骨髄腫

6.

低γグロブリン血症

7.

血球貪食症候群

8.

真性赤血球増加症(polycythemiavera;PV)

9.

TRALI/TACO

真性赤血球増加症(polycythemiavera;PV)

-

・造血幹細胞の異常によって生じる慢性骨髄増殖性疾患

・汎血球増加をおこすが、中でも赤血球数の増加が著しい

・好中球増加は約2/3で、血小板増増加は約1/2で認めるが10%程度では100万/μLを超える

・本邦では年間発症率は2/10万人

・診断時年齢は50〜60歳代の男性に多く、30歳未満ではまれ

【症状・所見】

-

・血栓や出血症状

・入浴後の皮膚掻痒

・めまい、頭痛、耳鳴り

・脾腫(50〜70%)

・エリスロポエチンは低値か正常

・一般的にフェリチン低値

・高尿酸血症、LDH増加をみることも多い

・ビタミンB12が増加することが多い

【診断】

・相対的赤血球増多症を除外

→ エリスロポエチンが低値あるいは正常値であることを確認

→ その他いくつかの条件を満たせば診断できる

循環赤血球量) 患者赤血球を放射線で標識して身体にもどし、その希釈度から測定する。実施できる医療機関は限られており、現在では一般的には行われない

骨髄穿刺) 真性多血症の診断および他の骨髄増殖性疾患との鑑別目的で行われる

-

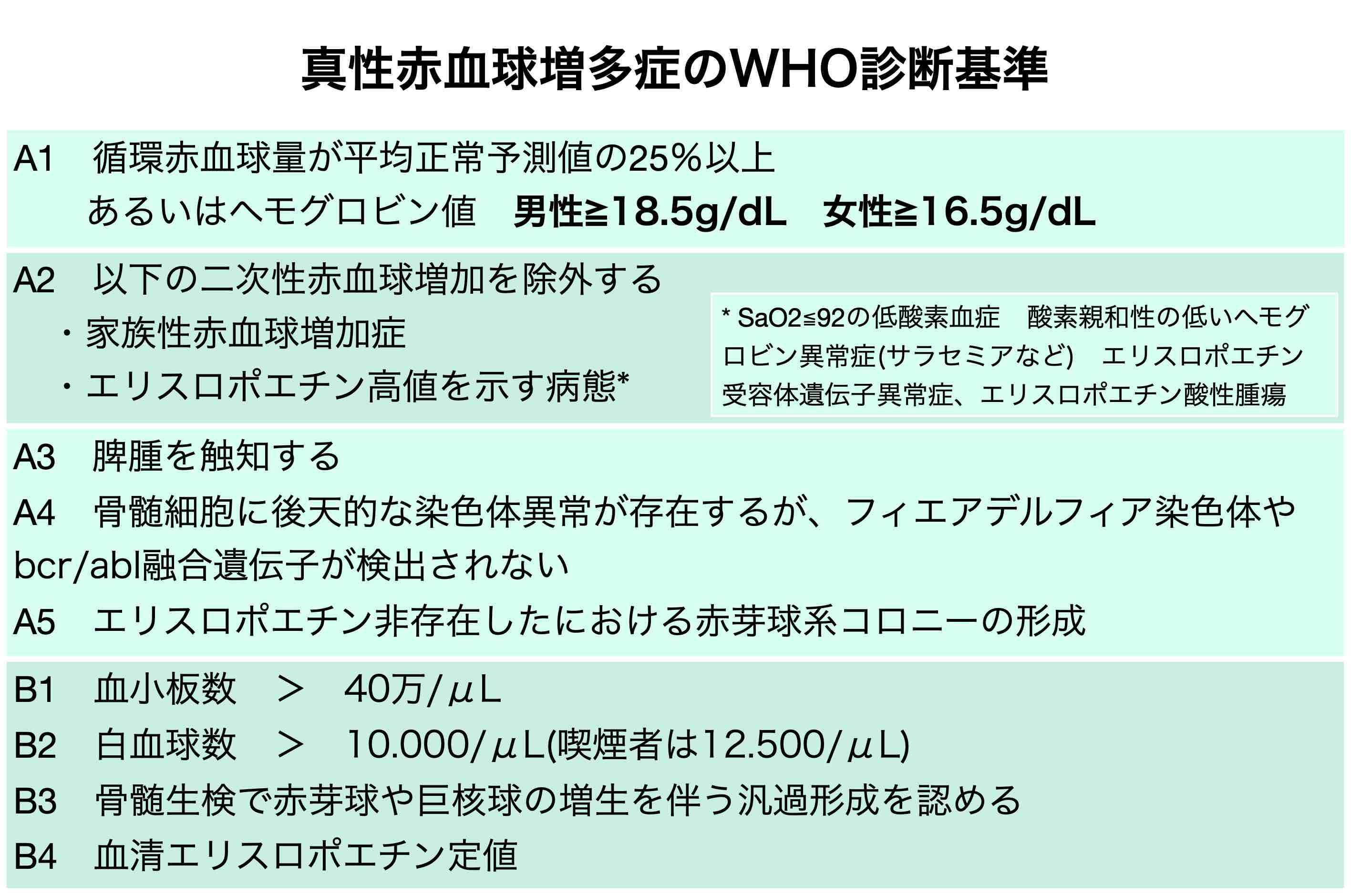

・A1+A2に加えてA3〜A5の基準の項目の1つ以上を満たす場合,あるいはA1, A2に加えてB基準のうちいずれか2項目を満たす場合に真性多血症と診断する

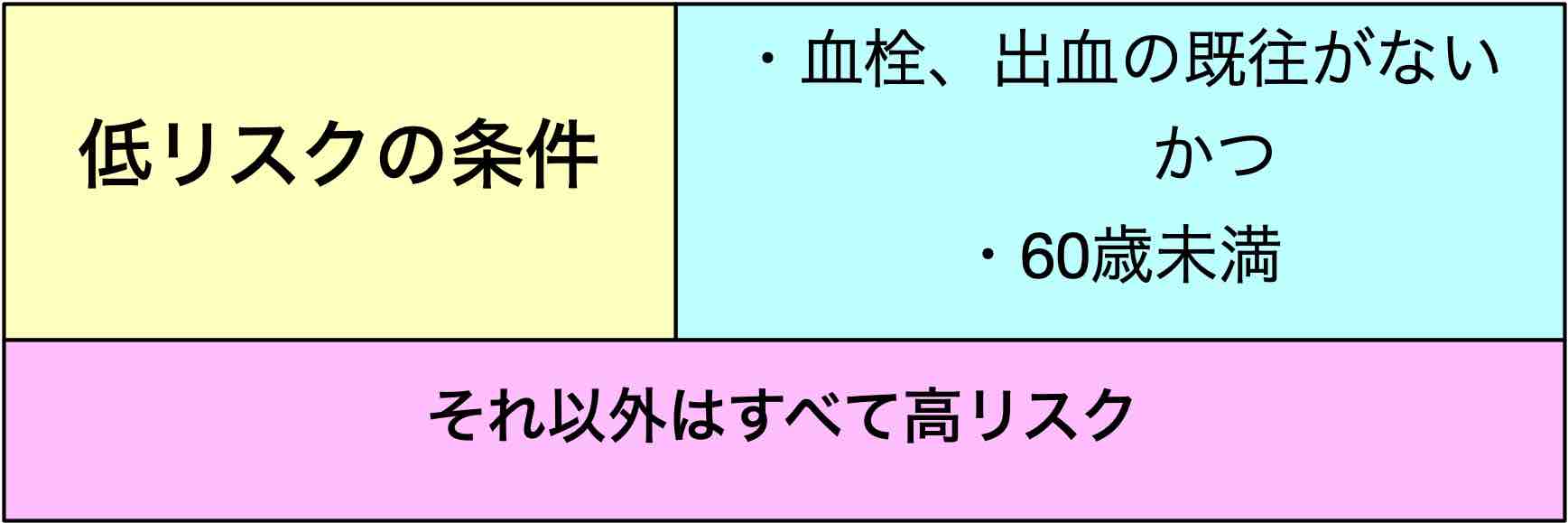

【リスク評価】

【治療】

-

・治療目的は腫瘍性疾患としての寛解や治癒ではなく、合併症の予防や症状緩和

① 喫煙者には禁煙指導

② 血栓症の予防として糖尿病、脂質異常症、高血圧などの厳密な管理

③ 低リスク群 低用量アスピリンと瀉血(目標Ht<45%)

・これで症状が十分に改善できなければ細胞減少治療

④ 高リスク群 原則として細胞現症治療を行う

・ヒドロキシカルバミド(ハイドレア)500〜1500mg 分1〜3

・ルキソリチニブ、ブスルファンなどが用いられる場合もある

【予後】

-

・無治療では6〜18ヶ月

・治療を行うと平均生存期間は9.1〜12.6年へと延長する

・年間死亡率は3%で、死因は血栓症が最多

・約15%の患者では診断後平均10年で骨髄線維症に移行する

-

参考文献)

1. 小松則夫「真性赤血球増加症」日内会誌 96:1382~1389,2007

2. 猿田享男 監修「1252専門家による私の治療 2021-2022年度版:真性赤血球増加症 桐戸敬太」日本医事新報社 2022.

3. 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019

4. 下田和哉「多血症の診断と治療」日内会誌95:2060~2066,2006

5. 志関雅幸 他「赤血球増加症」日内会誌 96:1357~1362,2007