- 自己抗体によって赤血球破壊が亢進することにより生じる後天性溶血性貧血

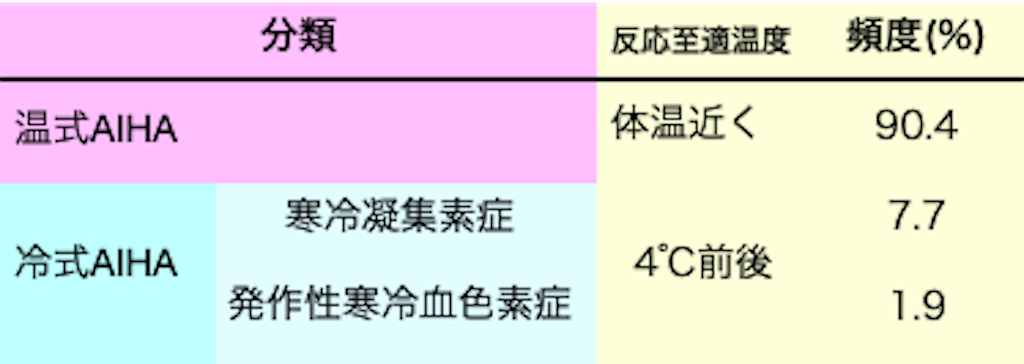

- 自己抗体が赤血球と反応する至適温度によって温式と冷式に分類される。礼式はさらに寒冷凝集素症と発作性夜間血色素尿症に分類される(下表)

-

基礎疾患の有無により続発性と特発性にわけられる。基礎疾患には自己免疫疾患、リウマチ性疾患、リンパ増殖性疾患、免疫不全症、腫瘍、感染症(マイコプラズマ、ウイルス)などがある

- 100万人に数人程度の発症率

- 20%程度で特発性血小板減少症を合併し、Evans症候群と呼ばれる

疾患

血液 (15)

1.

鉄欠乏性貧血の評価と治療

2.

先天性溶血性貧血

┗ サラセミア

3.

特発性血小板減少性紫斑病

4.

先天性血小板減少症・異常症

4.

溶血性尿毒症症候群(HUS)

4.

自己免疫性溶血性貧血(AIHA)

4.

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

4.

薬剤性血小板減少症

4.

ヘパリン誘発性血小板減少症

┗ 4T`s score

5.

DIC

┗ DICの治療

┗ 診断基準

5.

腫瘍

┗ 悪性リンパ腫

┗ 高ガンマグロブリン血症

┗ 意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症(monoclonal gammopathy of undetermined significance:MGUS)

┗ 多発性骨髄腫

6.

低γグロブリン血症

7.

血球貪食症候群

8.

真性赤血球増加症(polycythemiavera;PV)

9.

TRALI/TACO

自己免疫性溶血性貧血(AIHA)

(温式AIHA)

- 赤血球は主として脾臓で破壊される。

- 発症は10〜30歳代と70歳代の2つのピークがある

- 1年後の生存率は80〜90%

(寒冷凝集素症)

- 寒冷に暴露される四肢末端部でIgM型の寒冷凝集素が赤血球を凝集させることにより末梢循環障害、レイノー現象などを引き起こすと同時に補体が赤血球に結合し,主に肝臓で赤血球が破壊される(血管内溶血)。大量の補体が結合すると急激な血管内溶血もみられる

- 慢性特発性はほとんど40歳以後であり男性に多い。続発性のものでは小児と若年成人に多い

- マイコプラズマ感染では発症2〜3週間後の回復期にお輸血を起こすが、さらに2〜3週で自然消退する

- 慢性のものでははっきりとした自覚症状がなく、慢性的に溶血が持続する

(発作性夜間血色素尿症)

- 小児の小児のウイルス感染後に発症する急性型が主体で、多くは発症から数日~数週間で症状は消失し、慢性化や再燃は認められない

- DL抗体はIgG型であり、寒冷化で赤血球と結合し、体幹部で加温されると補体が活性化して血管内溶血を来す

- ヘモグロビン尿が特徴

【臨床所見】

- 共通する症状は貧血と黄疸

- しばしば脾腫を触知

- 慢性的なものではビリルビン胆石を認めることがある。若年者の胆石ではAIHAの可能性も検討する

- 急激発症では、発熱、全身衰弱、心不全、呼吸困難、意識障害を伴う場合がある

【診断】

- 溶血性貧血に共通の所見として、Hb低下、網状赤血球増加、間接ビリルビン増加、ハプトグロビン低下を示す

- LDHとハプトグロビンの組み合わせでそれぞれ90%程度の感度特異度で溶血性貧血を診断できる(陽性尤度比9、陰性尤度比0.1)

- 直接クームス試験が陽性

- しかしながら、直接クームス試験が陰性の例もあり(温式AIHAの10%程度)、この場合は赤血球結合IgGの定量を行う

【治療】

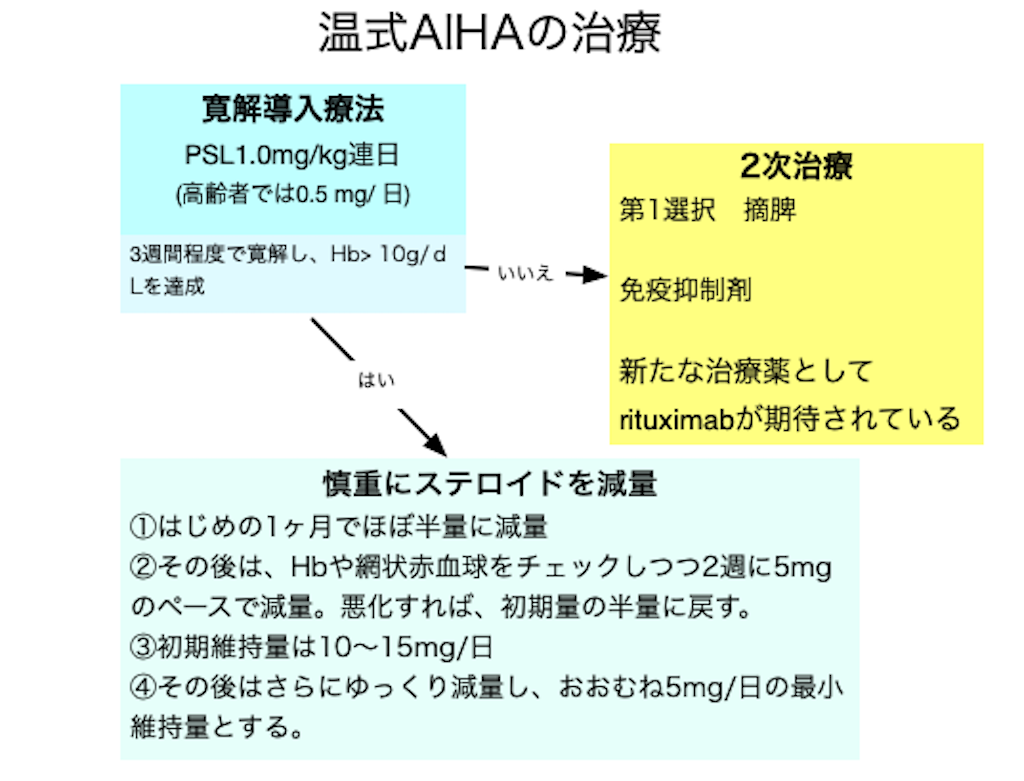

(温式AIHA)

- ステロイドが第1選択

(冷式AIHA)

- 保温が基本

- 寒冷凝集素症では激しい溶血のときはステロイドを短期間用いる

- 発作性夜間血色素尿症でも通常は急性溶血期を十分な支持療法のみでなり越えられる。溶血の抑制が必要であればステロイドを用いる

- 参考文献)

- 亀崎豊美「自己免疫性溶血性貧血」日内会誌 103:1599~1608,2014

- 亀崎豊美「自己免疫性溶血性貧血」 日本医事新報 電子コンテンツ 2017-03-16登録