ネフローゼ症候群

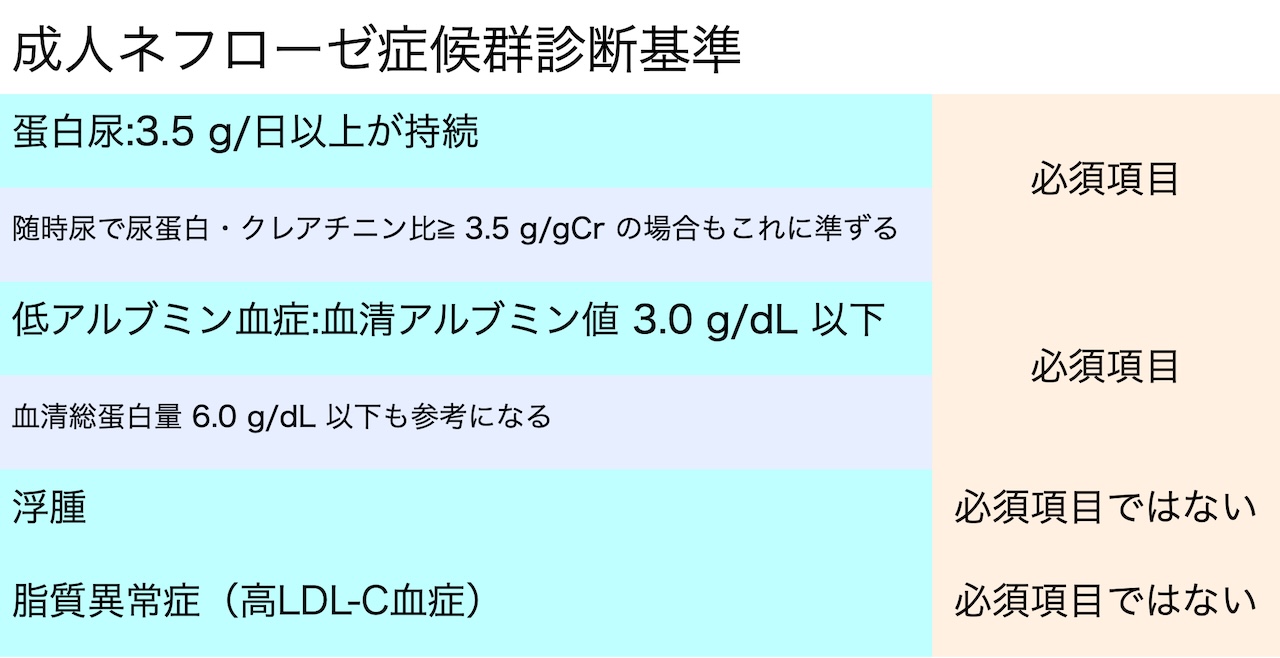

- 3.5g/日以上の蛋白尿の持続と血清アルブミン値3.0g/dl以下の低アルブミン血症により診断

- 発病率は3/10万人年

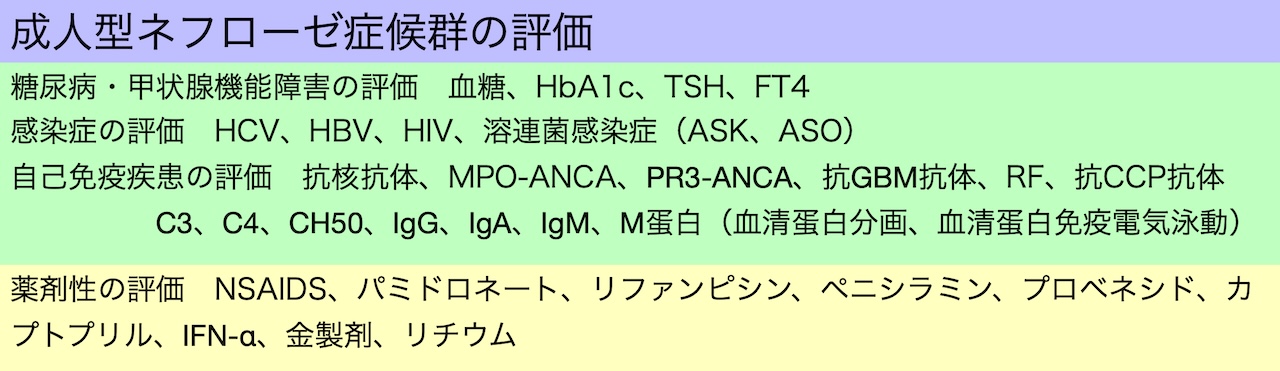

- 原発性ネフローゼ症候群が約6割、続発性ネフローゼ症候群が約4割を占める

- 原発性ネフローゼ症候群では、膜性腎症が約3割で最多、次には微小変化群で1割くらい

- 続発性ネフローゼ症候群では糖尿病性腎症やアミロイドーシスによるものが多いが、若年ではループス腎炎が1割程度ある

0.5〜1.0g/kgのアルブミン製剤を60分以上かけて関与に投与し、その後にフロセミド(成人で20〜80mg)を投与する。最低6〜8時間は感覚をあける

原発性ネフローゼ症候群 病型に応じてステロイド、免疫抑制剤などを使用原発性ネフローゼ症候群 病型に応じてステロイド、免疫抑制剤などを使用

続発性ネフローゼ症候群 原疾患の治療

- 参考文献)

- 丸山 彰一 他「ネフローゼ症候群の診断と治療」日本内科学会雑誌 110巻 9号 1972-1980,2021

- 小松康宏「腎臓病診療に自信がつく本」カイ書林 2010

- 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019

- 成田一衛 監修「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020」東京医学社

- 日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2020」東京医学社