- K≧5.5mEq/Lで定義される

- 腎機能が正常であれば、摂取量の増加のみで高K血症を来すことはほとんどない

- 偽性高K血症 不適切な採血による溶血によることが多い

疾患

高K血症

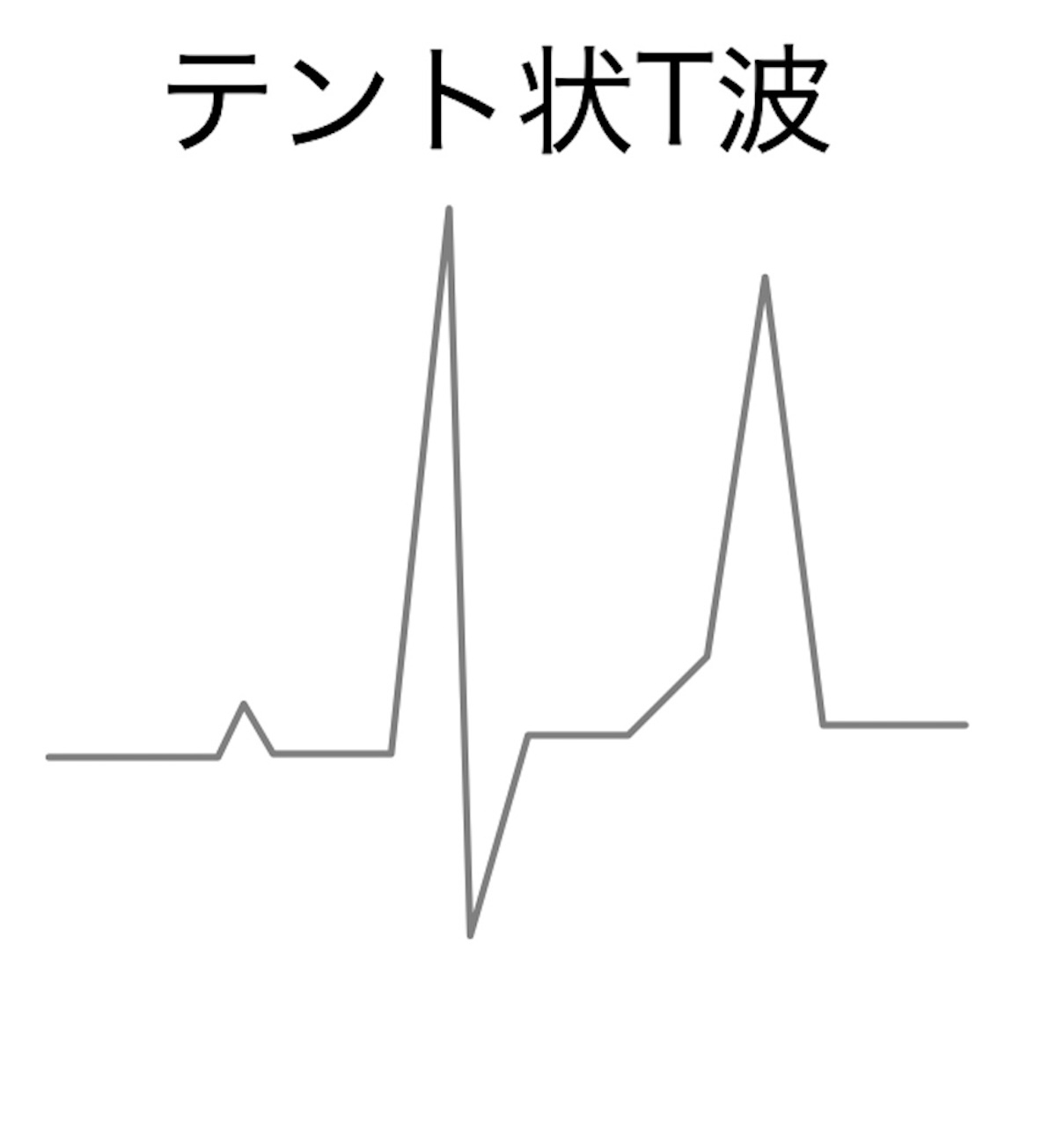

【心電図変化】

- 再分極異常によりT波が狭く、高くなるテント状T波

- 心房興奮抑制によりP波の減高や消失を認める

- 心室の興奮抑制によるQRS時間の延長

- 個人差が大きく、最初の心電図変化が心停止という場合もある。P波減高や消失、QRS延長を認める場合は緊急処置を行いつつ透析を検討する

【病態生理】

- K摂取が過剰;ただし、腎機能が正常であれば、摂取量の増加のみで高K血症を来すことはほとんどない

-

Kの排泄が障害されている ⇒ アルドステロン作用の不足

*アルドステロン 尿細管細胞に作用し、Naの再吸収を増加させ、そこで生まれる電位差によりKの排泄を促進する- アルドステロン分泌低下 交感神経障害やレンニン分泌障害、糖尿病、副腎不全

- アルドステロン受容体拮抗薬、CKD

-

薬剤としては

ACE阻害薬

ARB

スピロノラクトン、エプレレノン

ケトコナゾール

NSAIDS

など

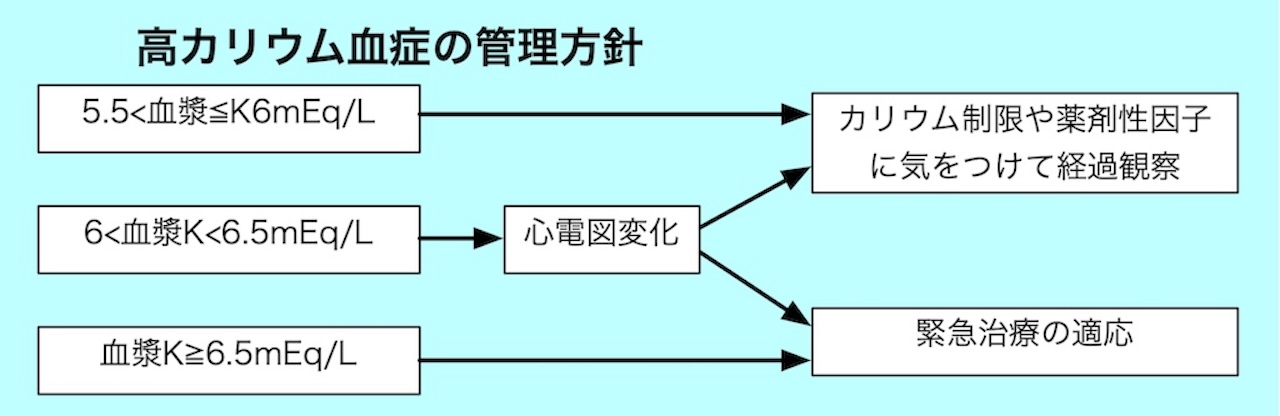

【緊急治療の必要性判断する】

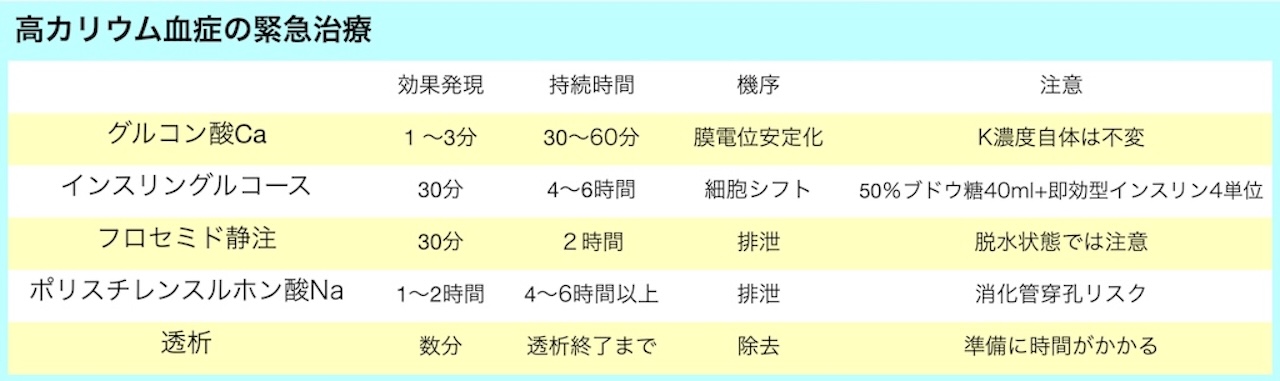

- 急性の病態、急性腎障害や横紋筋融解症などに伴って高K血症が生じた場合は緊急治療が必要

- 軽度〜中等度の腎症がが存在し、その上でK摂取過剰や薬剤によって高K血症は緊急治療を必要とする場合は少なく、原因薬剤の中止、利尿、カリウム制限、腸管内カリウム吸着剤(アーガメートゼリー、カリメートや下記のロケルマ)

例)

- 軽度腎障害で柿などの果物の食べ過ぎ

-

ACE阻害薬、スピロノラクトン、ARBなどの新規処方

- 血漿K>6.5mEq/LあるいはK>6.0mEq/Lで心電図変化を伴う場合は入院治療が無難である

- 上記が原則だが、血漿K<7.0mEq/Lまでであれば外来で注意深く経過観察することも可能だと思う

- 持続的な透析以外の治療はいずれも効果の持続時間が限られており、根本的な原因に対する治療に併用する姑息的治療にすぎないことを念頭に置いて、適切に頻回のフォローを行うべきである

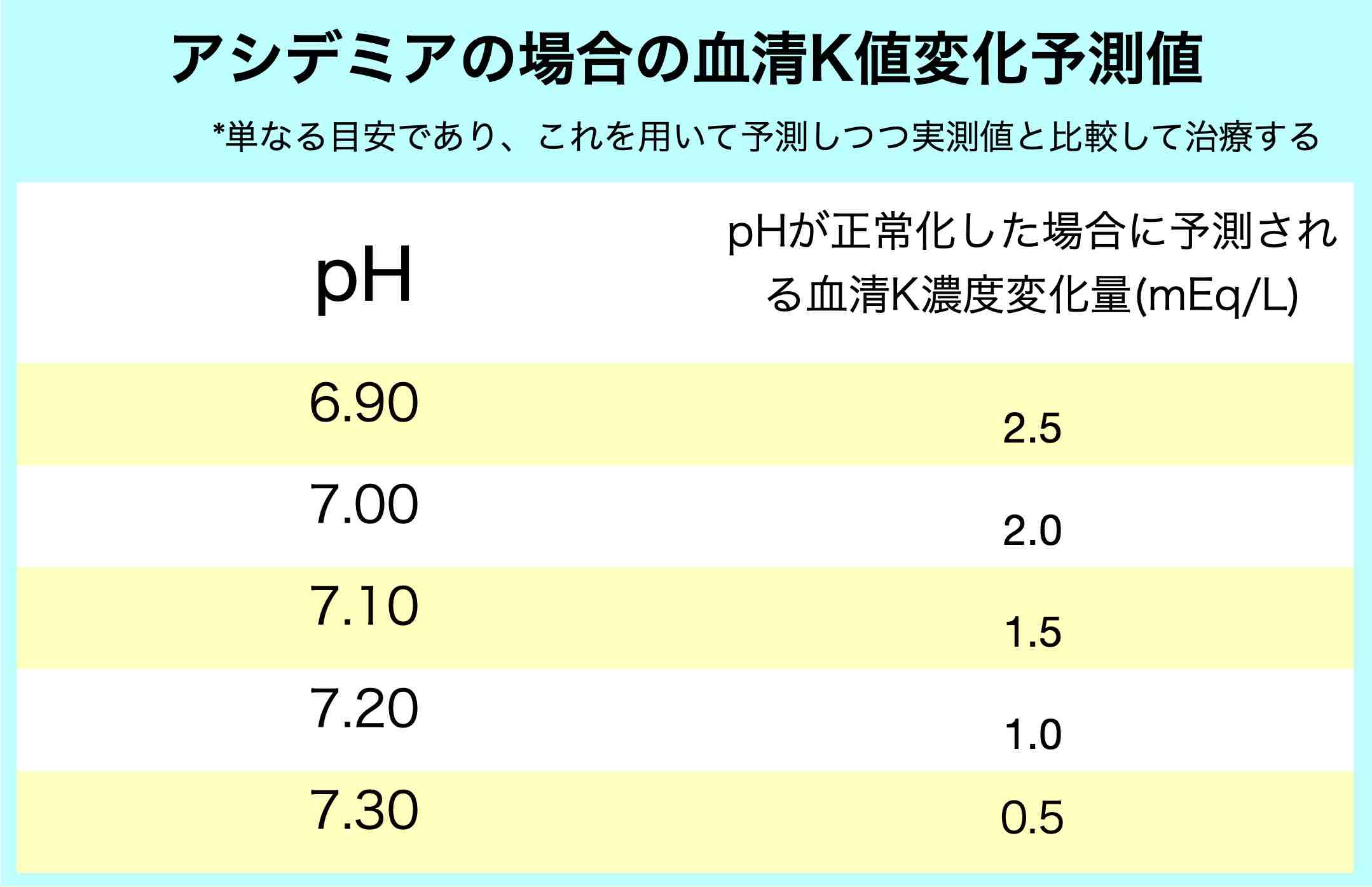

・アシデミアのある場合のK補正は以下の予測値も参考にする

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム(ロケルマ®)

- 非ポリマーの腸管内選択的カリウム吸着薬

- 腸管内で膨張しないので便秘、腹痛、腹部膨満感などの副作用が少ない

- 約45mlの水に懸濁して服用

参考文献)

1.筒泉貴彦 他編集「総合内科病棟マニュアル」メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017

2. 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019

3. 猿田享男 監修「1252専門家による私の治療 2021-2022年度版」日本医事新報社 2022.

4. 筒泉貴彦 他編集「総合内科病棟マニュアル」メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017

5. 遠藤慶太 他 「高カリウム血症」日内会誌 111:926~933,2022