【病態】

- 亜鉛は300種類以上の酵素の活性中心あるいは補酵素として機能するので生命維持に不可欠

- 亜鉛は血清中で60〜80%はアルブミンと結合しており、低アルブミンなどでアルブミンに結合できないと尿中に排泄される

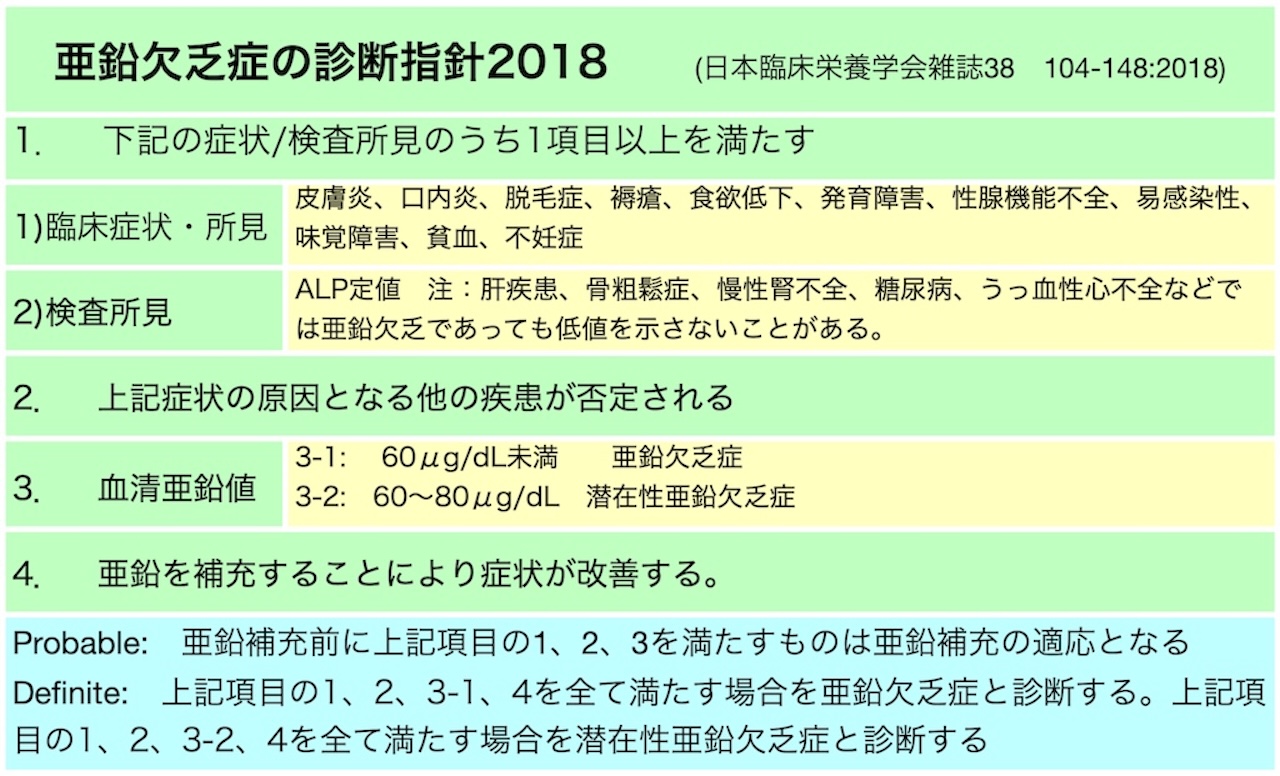

- 亜鉛欠乏によって多彩な症状が出現する

味覚障害 20〜50mg/日 3〜6ヶ月

貧血 30〜40mg/日 2〜12ヶ月

性腺機能低下 50mg 6ヶ月

など

● 225〜400mg/日の過剰投与では嘔吐が出現し、経口摂取が困難となる

- 参考文献)

- 日本臨床栄養学会「亜鉛欠乏症の診療指針 2018」

- 小関至「亜鉛欠乏と慢性肝疾患」日消誌 2020;117:606―618

- 鳥山泰嵩 他「亜鉛補充で生じた銅欠乏性貧血に純ココア投与が著効した低アルブミン血症を伴う重症心身障害児(者)の1例」日本重症心身障害学会誌第46巻 3号 373〜378(2021)

- 神田怜生 他「血液透析患者の低亜鉛血症に伴う貧血に対する亜鉛補充療法の検討」透析会誌 53(2):71~76,2020