症候

胸部・循環器 (5)

ショック

ショック

-

・急激な全身の組織血液灌流低下により、様々な臓器に障害を来す状態

・収縮期血圧≦90mmHgを満たせば疑うが、普段より30mmHg低い場合も同様に疑う

【STEP1】ショックを疑う

・ショックの5徴 蒼白、虚脱、脈拍を触れない、冷汗、呼吸障害

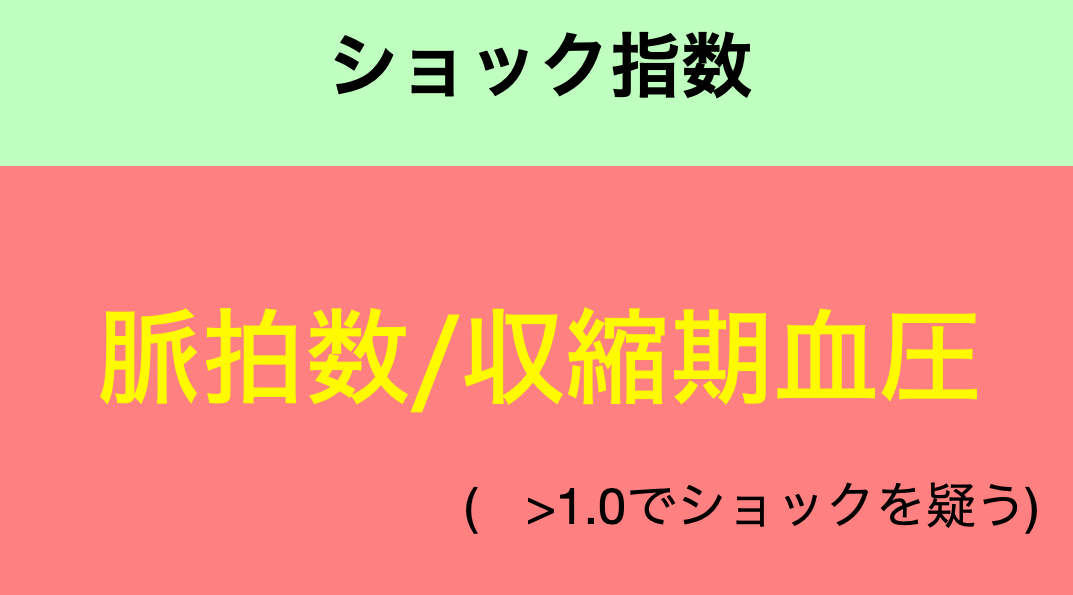

・ショック指数(心拍数/収縮期血圧)>1.0はショックを疑う

・ショックを疑えば、速やかに原因の評価を行う

【STEP2】ショックの理学的評価

★ 理学的所見はとりあえずの方針を決めるための評価法であり、ショックの診断に十分な感度・特異度がない

★ 可能性があれば必ずエコーによる評価を行う

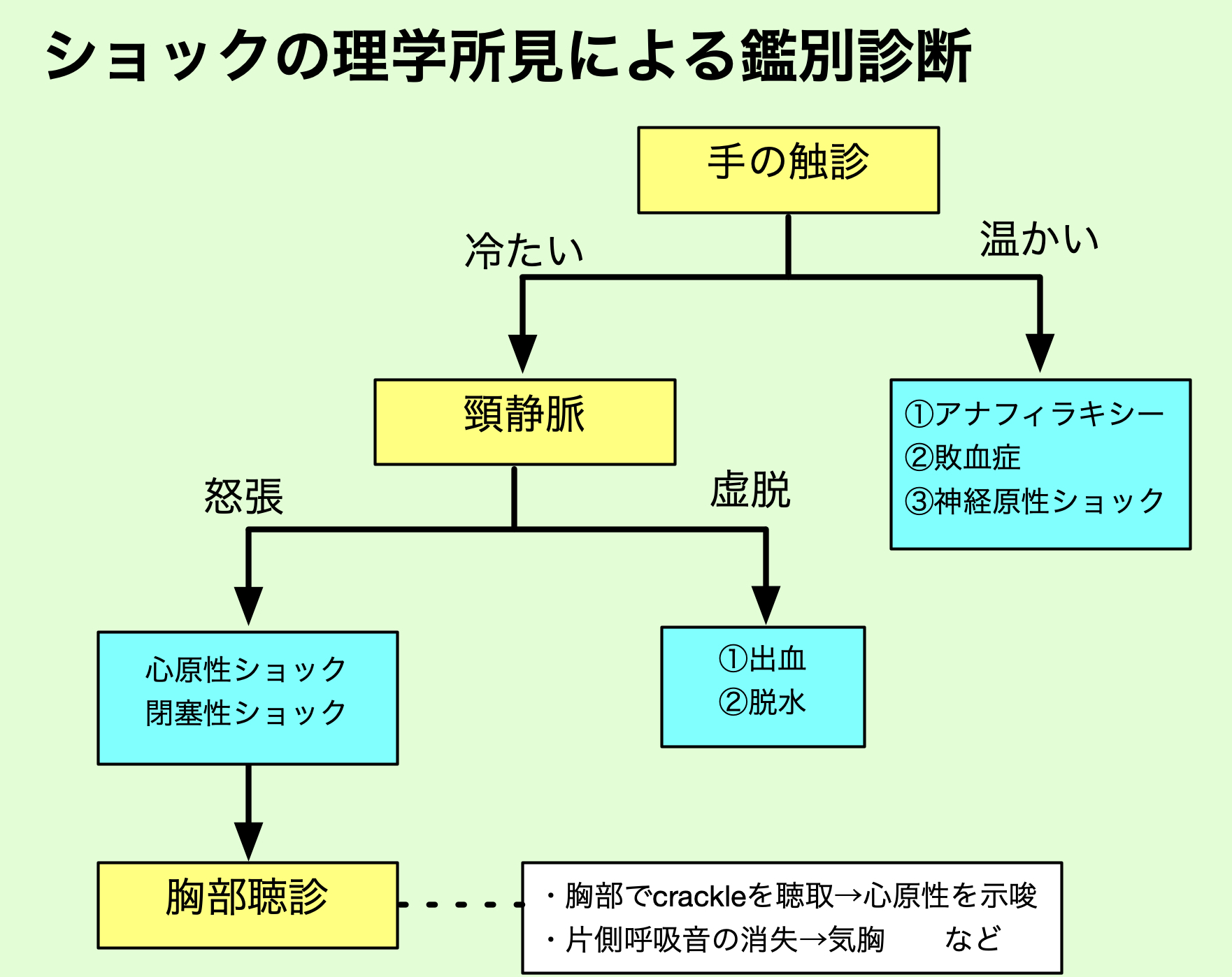

・手の触診、頸静脈の評価、胸部聴診を確認する

・capillary refillは診断的な意味が乏しく確認する必要はない

(頸静脈の評価)

1.外頚静脈

・座位でも外頚静脈が目視できれば高静脈圧

・臥位でも外頚静脈が見えなければ低静脈圧

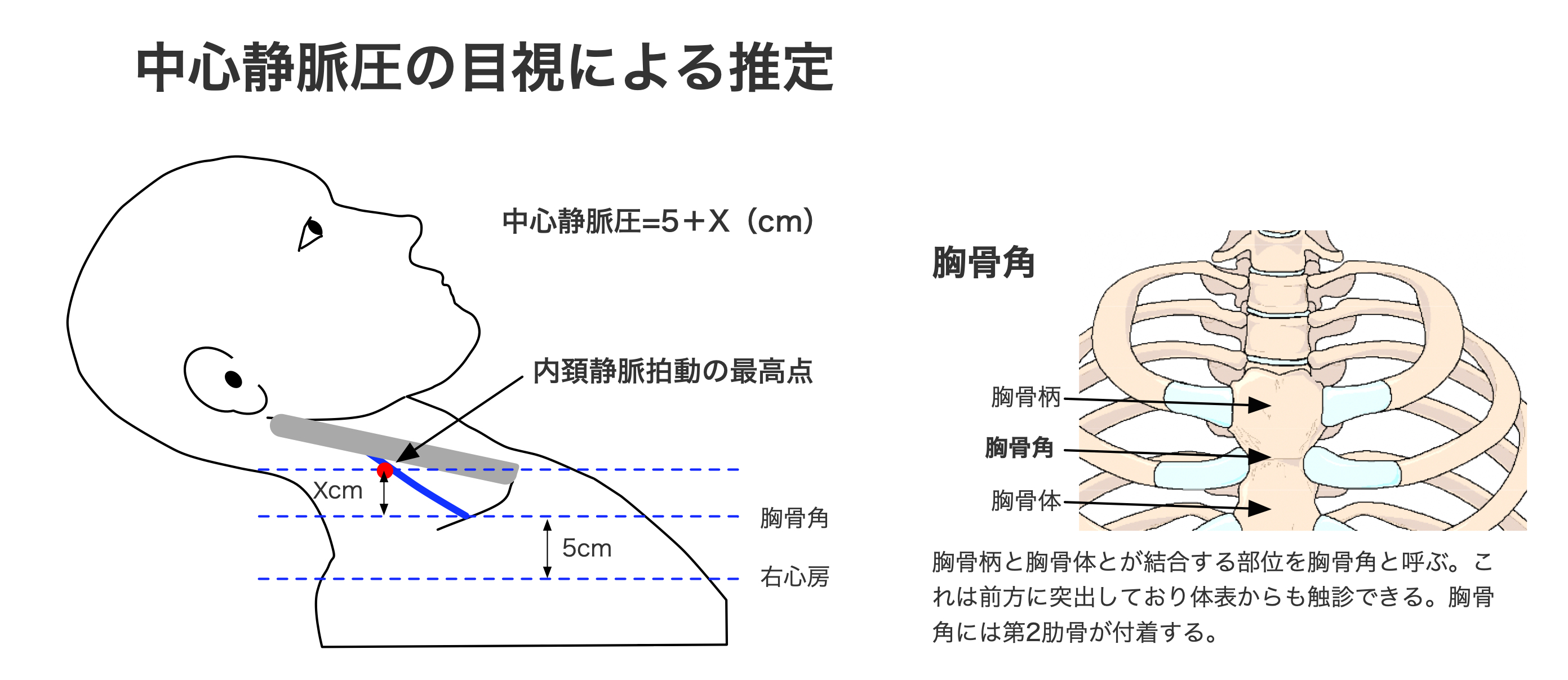

2.内頚静脈

・内頸静脈拍動が目視できるのであれば以下の方法を試みても良い(cvp>10mmHgで高静脈圧)

【STEP3】ショックのエコーによる評価(RUSH)

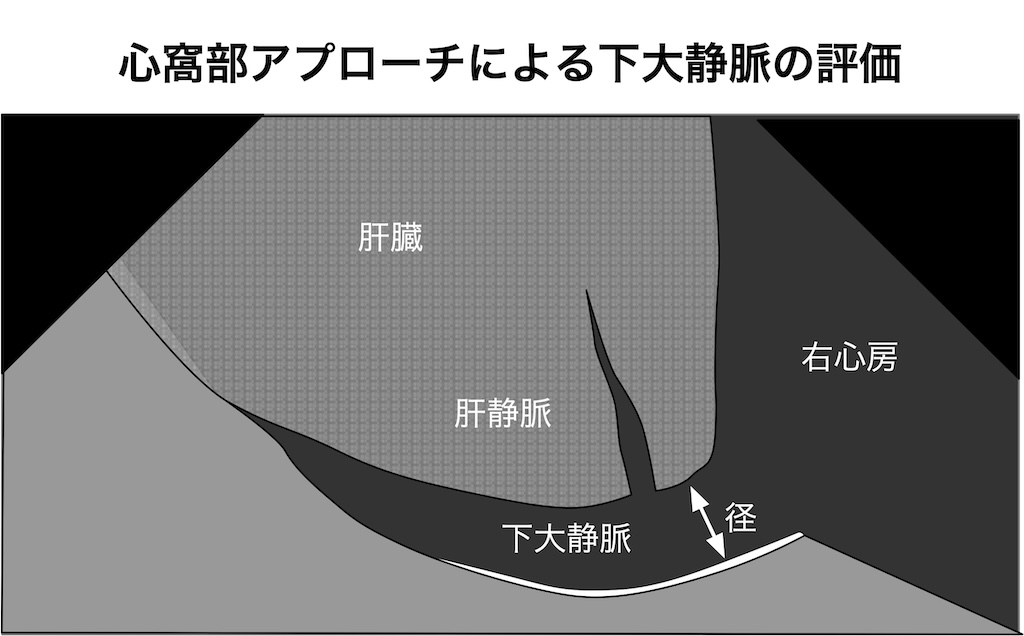

1. IVCの評価

・心窩部で腹部大動脈の拍動を触れて、プローブをあて、まず短軸像を描出ののち、長軸像を描出する

・次に右方にプローブをスライドさせて下大静脈を描出する

・最大径が21mm以上で呼吸性変動が消失していれば循環血流量の増加や右心系の血液うっ滞を考える

・最大径10mm以下であれば循環血流量減少を疑う

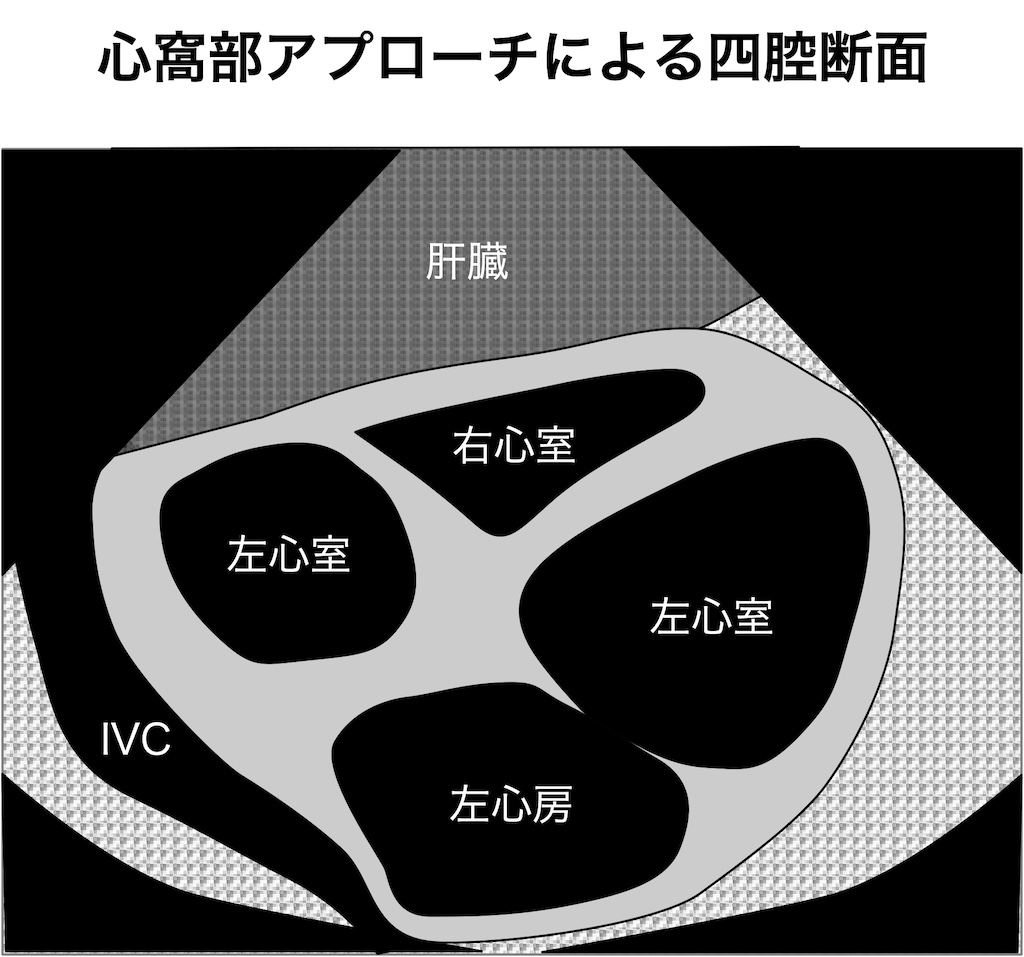

2. 四腔像の評価

・心窩部に短軸でプロ-ブをあてて押し込み、心臓を見上げるように操作する

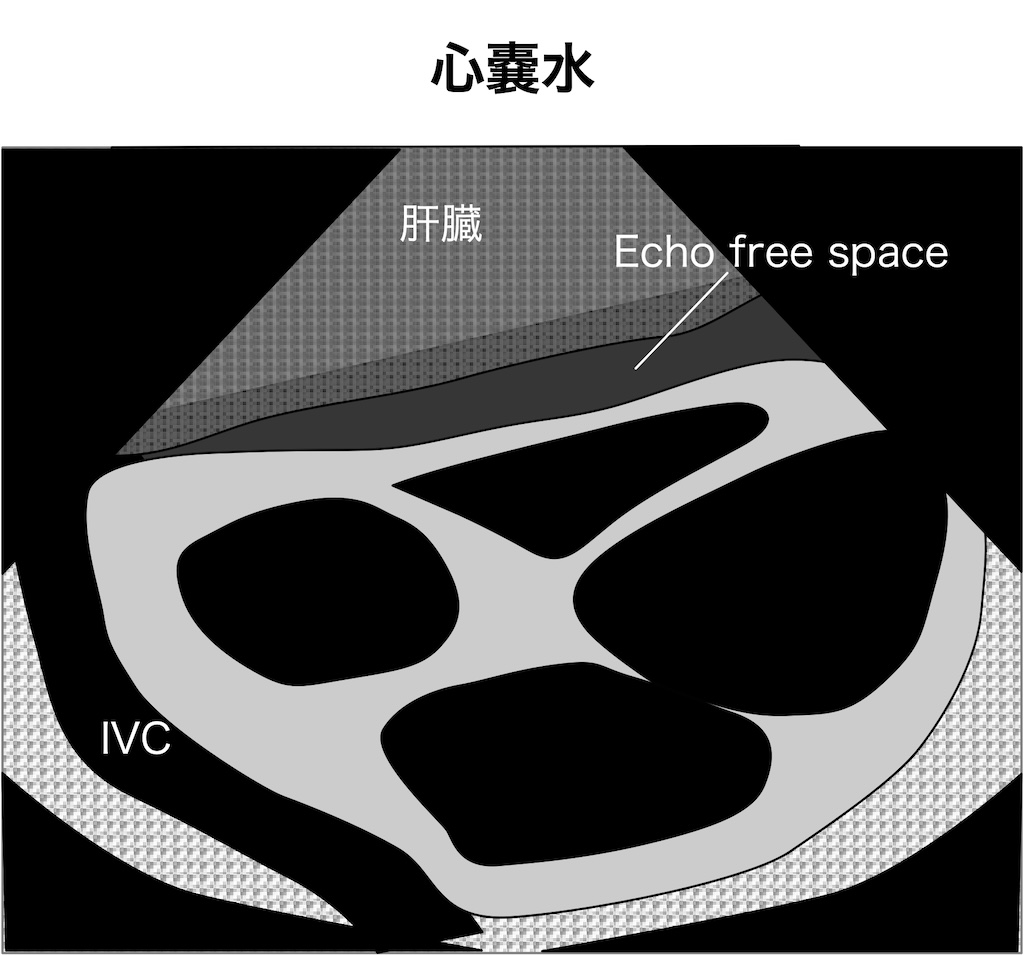

・肝臓と右心室の間に大量の心嚢水を認めれば心タンポナーデを疑う

・左心室の収縮が低下していれば心原性ショックを疑う

・右心室の拡大(正常では右心室<左心室)があれば、肺血栓塞栓症など閉塞性機序を考える

・多量の心嚢液貯留、右心負荷所見、左室収縮の低下がどれもなければ、循環血流量減少や血液分布異常性ショックを考える

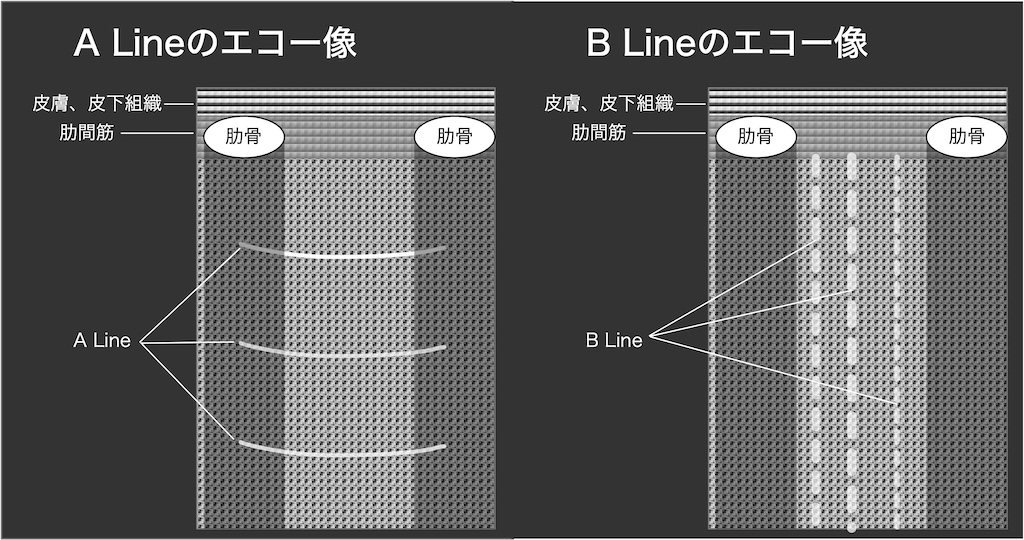

3. 肺エコー

・A-Line プローブ表面と臓側胸膜との間を多重反射する水平方向の線状のアーチファクトで、含気が良好な場合に見られ、循環血流量の増加がないことを示す

・B-Line 胸膜を基点にして画面の下までまっすぐに伸びる高輝度線状のアーチファクトで胸膜の左右の移動と同調して動く。肺胞内の液体貯留、間質の浮腫や肥厚があると出現する。一肋間に3本以上あればその領域の肺胞内に過剰な水分があると判断する

【STEP4】確定診断と治療

★ 閉塞性ショック以外はすべてリンゲル液、あるいは生理食塩水で輸液を開始する

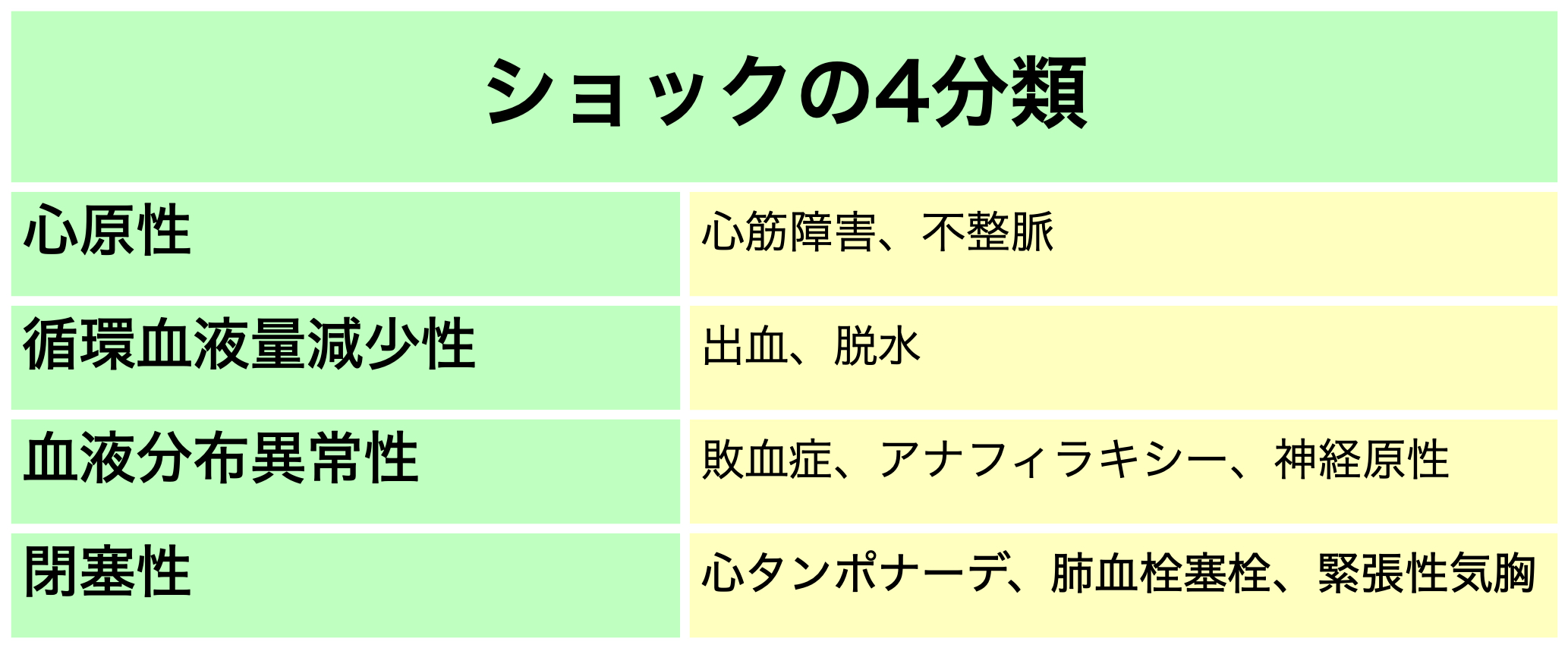

1. 心原性 心筋梗塞、心不全、心筋炎、不整脈

急性冠症候群

心不全

HCM

頻脈性不整脈の初期治療

2. 循環血液量減少性 出血 脱水

- ・吐下血や小球性貧血があれば積極的に消化管出血を考える

脱水の評価

3. 血液分布異常性 敗血症 アナフィラキシー 副腎クリーゼ、神経原性ショック

敗血症ーqSOFAとNEWS

アナフィラキシー

急性副腎不全

- ・低血圧、低血糖、低Na、嘔吐、下痢などを呈する

毒素性ショック症候群

- ・ショック状態に発熱、びまん性紅皮症、激しい水様下痢などが随伴し、急激に多臓器不全に至る

4. 閉塞性 肺血栓塞栓症 緊張性気胸 心タンポナーデ

肺血栓塞栓症

- ・ショックを呈する重症例では死亡率は18〜33%に達する

緊張性気胸

-

参考文献)

1. 中西重清 德田安春「プライマリケア外来診断目利き術」南山堂 2020

2. 德田安春「ジェネラリスト診療が上手になる本」カイ書林 2011

3. 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019

4. 鈴木昌「ショック」日内会誌 100:1084~1088,2011

5. 筒泉貴彦 他編集「総合内科病棟マニュアル」メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017