症候

胸部・循環器 (5)

動悸

動悸

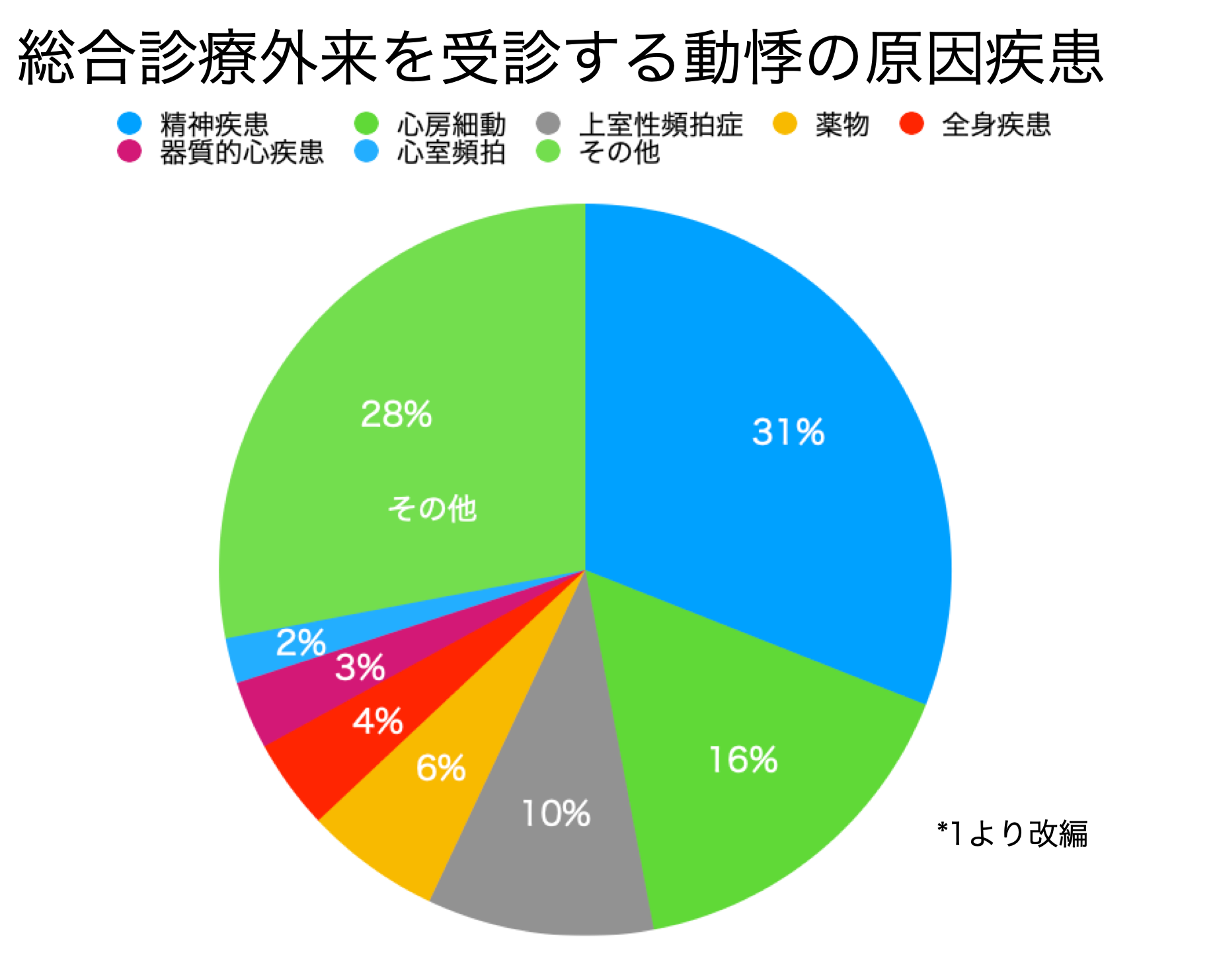

・プライマリケアの外来を動悸を主訴として受診する原因疾患として心臓由来のものは、心房細動、上室性頻拍、心室頻拍、器質的心疾患を含めて35%

・したがって、動悸の原因を心臓と決めつけずにしっかりと鑑別していく必要がある。特に甲状腺機能亢進症、貧血、循環血流量の低下などは盲点となりやすく注意が必要

・バイタルの変動に注意し、甲状腺の触診や手指振戦などの所見も確認する

・単一の疾患として最も多いのはうつ病やパニック障害などの精神疾患

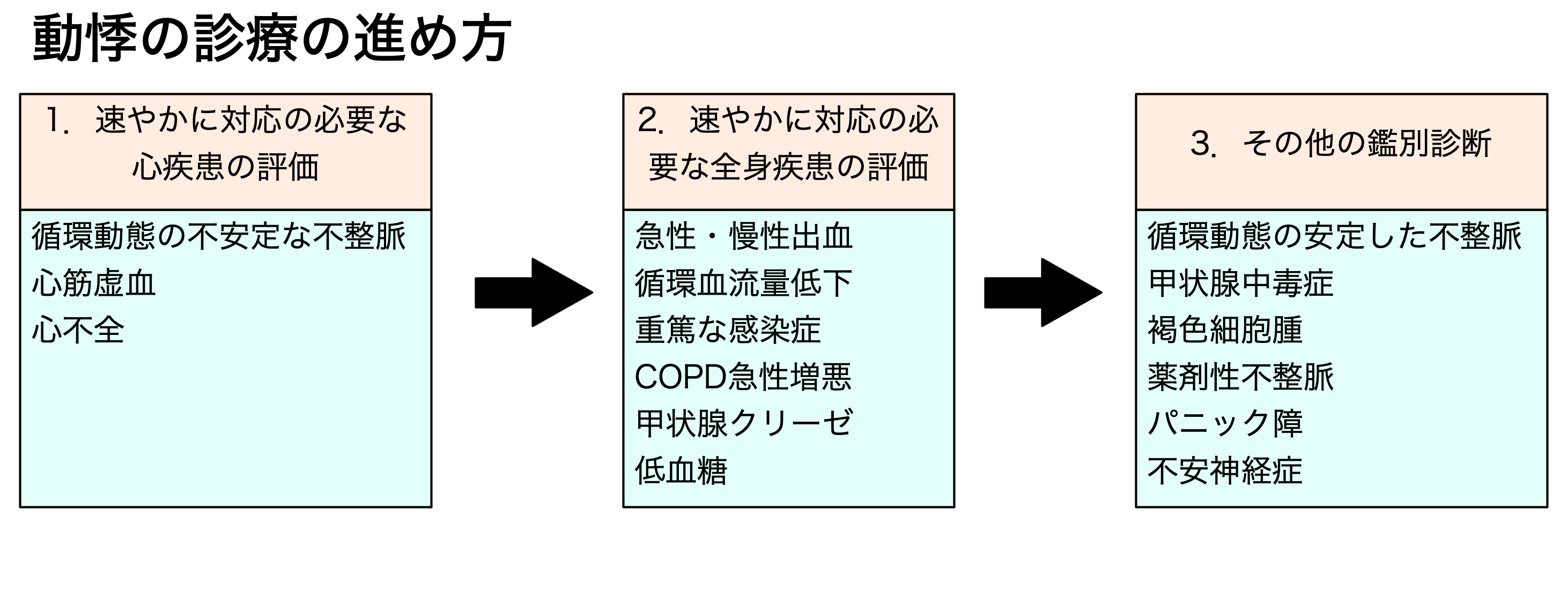

【STEP1 全身状態の重篤度を意識して評価を進める】

① 受診時に動悸があって全身状態が重篤な場合

・受診時も動悸が持続していれば、速やかに心電図とバイタルのチェックを行う

・バイタルに異常があり、心電図に異常があれば不整脈、虚血などの対応を行う

・心電図異常が明らかでなければ貧血、循環血流量低下、重症感染症、心不全、低血糖などの除外が必要になる

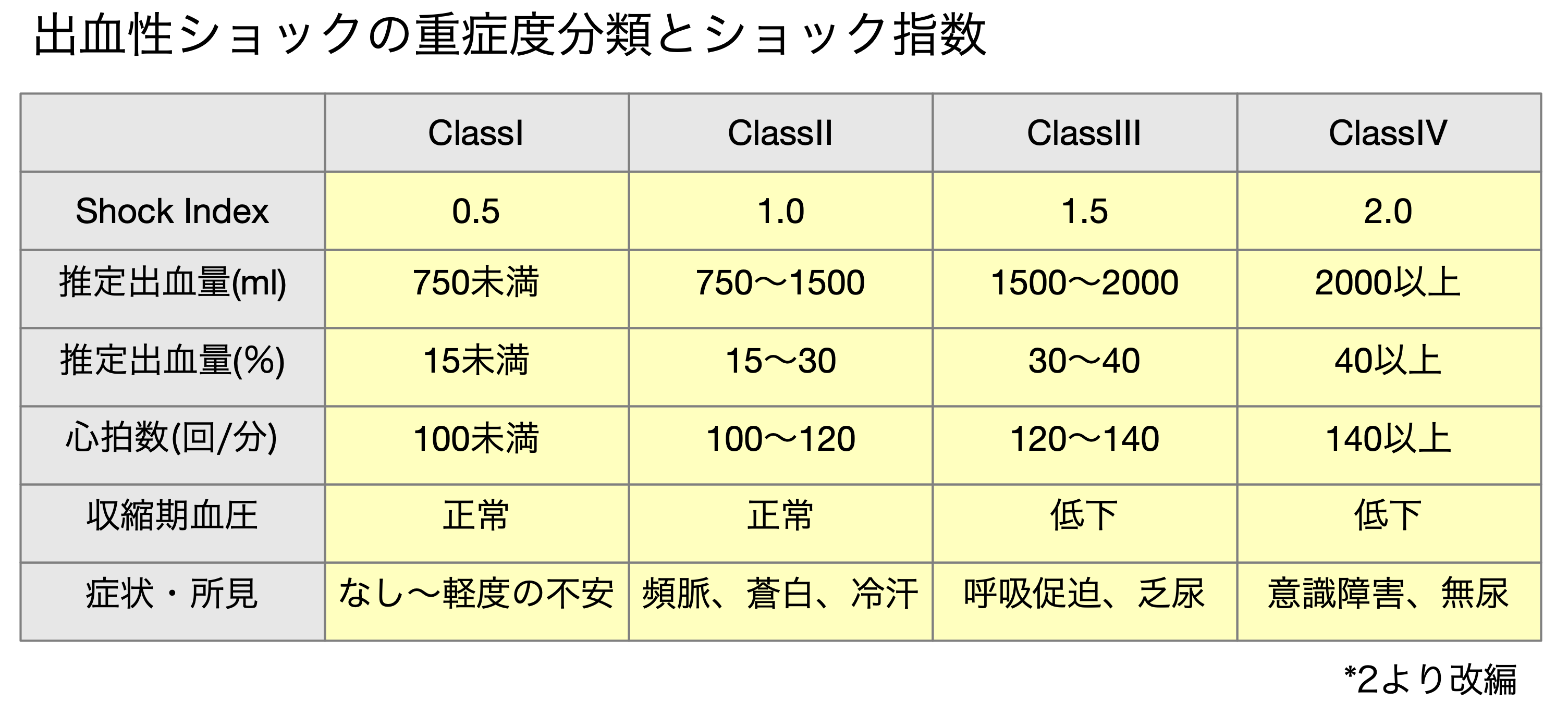

・急性の出血であればShock Index(心拍数/収縮期血圧)を念頭におく。慢性の出血には適用できない

・重篤であればqSOFAやNEWSの評価を行う

- 頻脈性不整脈への対応については以下を参照

② 受診時に動悸があって全身状態が比較的安定している場合

・速やかに心電図をとる

・バイタルが比較的安定していても貧血、循環血流量減少、低血糖、発熱(敗血症)などを否定することはできない

・息切れ、胸痛、意識消失、たちくらみ、胸部不快感、喘鳴などの症状があれば心疾患や呼吸器疾患を検討する

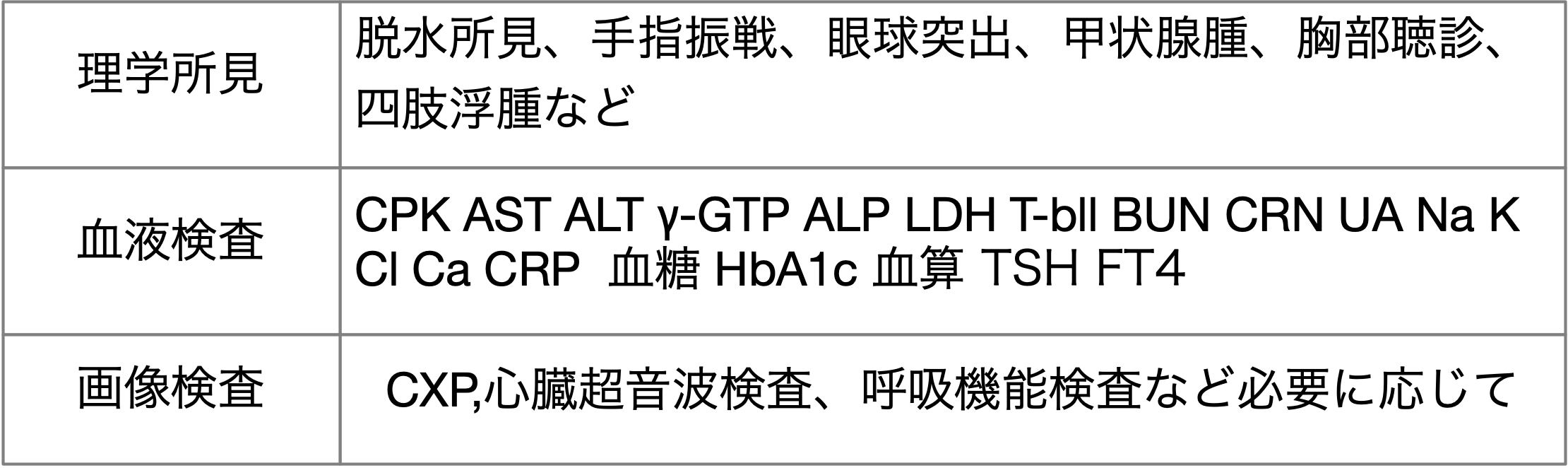

・スクリーニングとしては以下のような評価を行う

・立ちくらみの背景に循環血流量の低下や高度な貧血が潜んでいる場合がある。吐血、下血に加え黒色便についても問診する

③ 受診時に動悸がない場合

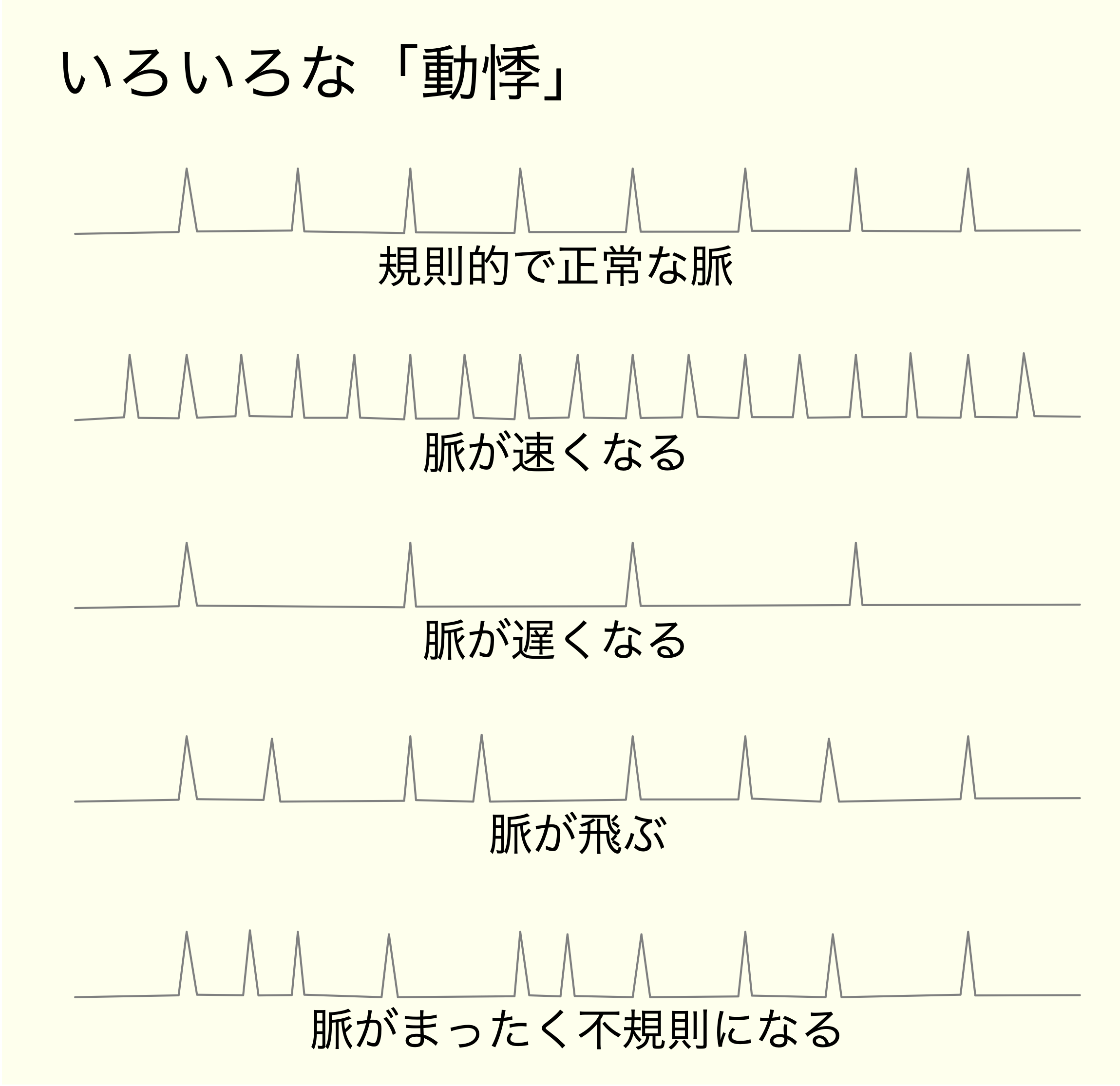

どのような動悸であるか確認する。この時に、指でタップして示したり、あるいは患者に自分でタップしてもらってリズムを確認するとよい。ホルター心電図も考慮する

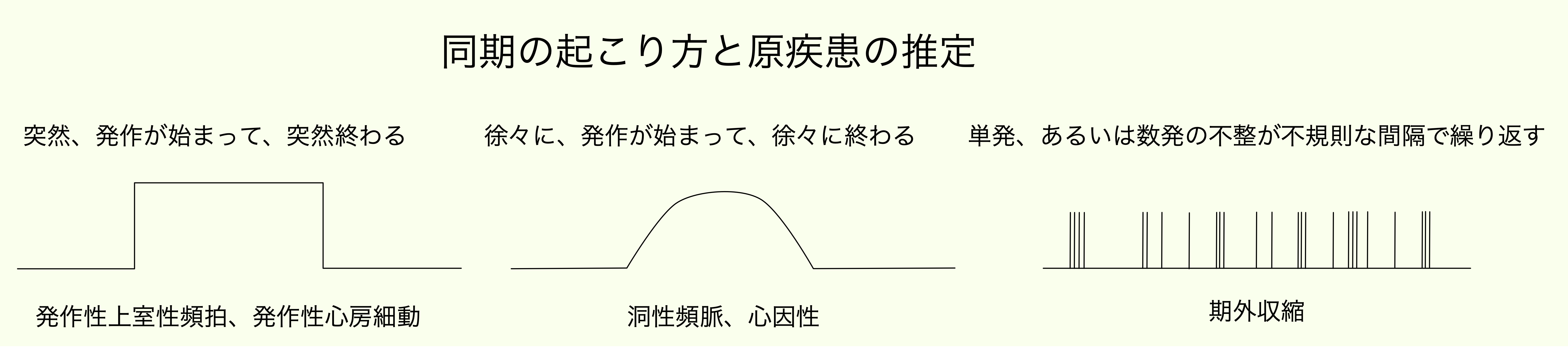

・動悸が発作として起こる場合は頻度、持続時間、わかれば脈拍数、誘発因子などについて詳しく問診する

・頻脈の場合、脈拍数が140回/分未満では洞性頻脈、150回/分前後では心房粗細動、160回/分以上では上室性や心室性の頻拍症の可能性が考えやすい

【STEP2 その他の疾患の鑑別診断】

(内分泌疾患)

(精神神経疾患)

・これらは除外診断であり、はじめから決めつけてはならない

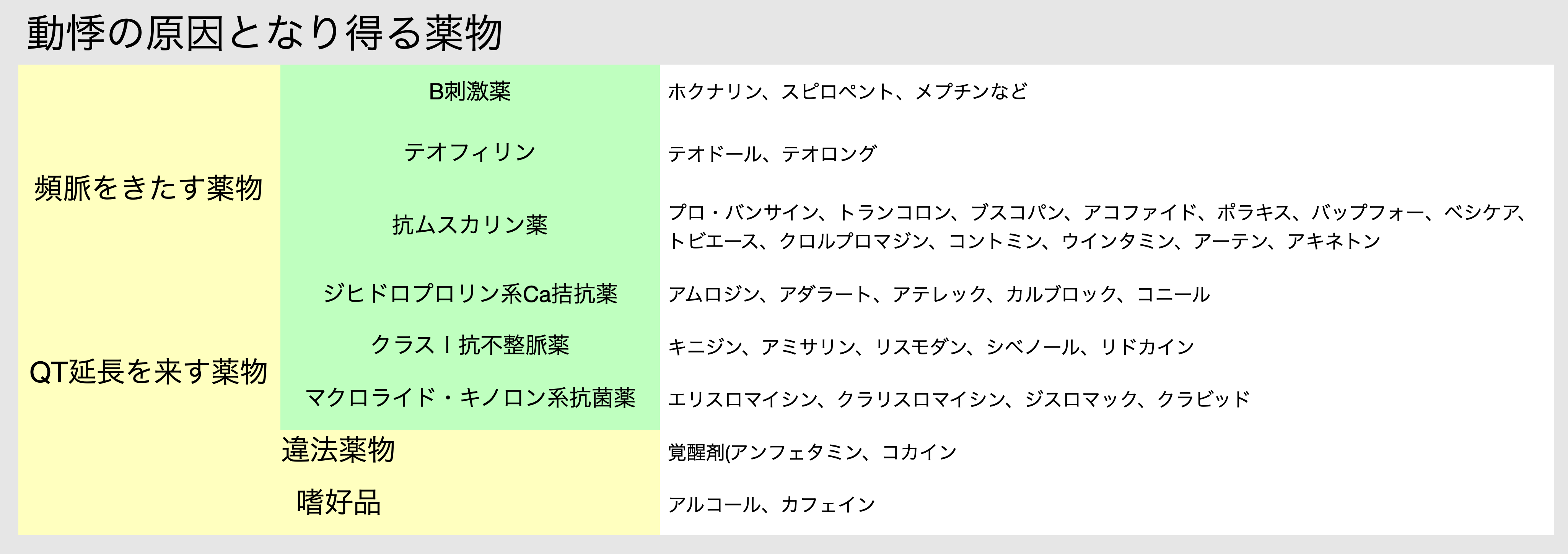

(動悸の原因となりうる薬剤)

-

参考文献)

1.Wexler RK etal:Palpitations:EvaIuation in the primary care setting Am Fam Physician,96(12):784-789,2017.

2.American College of Surgeons:Advanced Trauma Life Support Course.Student Manual,7th ed. Chicago, IL: American College of surgenous,2004

3.中西重清 德田安春 「プライマリケア外来診断目利き術」南山堂 2020