症候

胸水

胸水

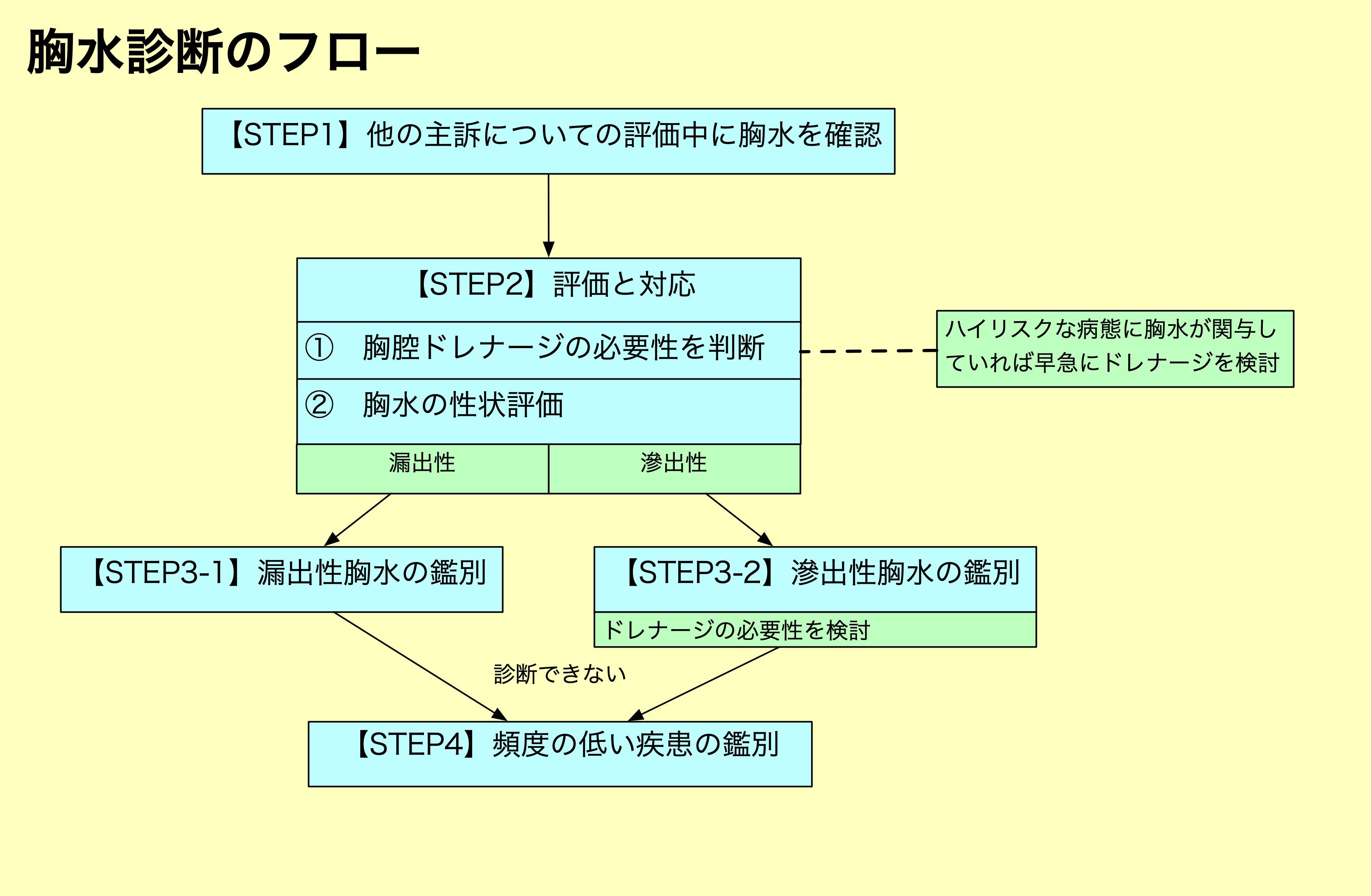

【胸水の評価・診断・対応のフロー】

-

STEP1 胸水は問診の段階では診断できず、他の主訴の評価の過程で明らかになる

STEP2 胸水に対する初期対応:現在の主要な病態への影響を考え、ハイリスクであって必要な場合は早期にドレナージを行う。ドレナージの有無に関わらず、可能なら胸水を穿刺して初期評価を行う。滲出性か漏出性かを判断する

STEP3 滲出性胸水か漏出性胸水か判断できたら、それぞれ原因を検索する。滲出性では感染症と悪性腫瘍が大多数を占め、漏出性であれば心不全と肝硬変がほとんどで、ネフローゼ症候群がそれに次ぐ。ただし、肺血栓塞栓症は、どちらのタイプも呈しうる

STEP4 以上で診断がつかなければより頻度の低い疾患を検索する(膠原病、メイグス症候群など)

【STEP1 胸水の発見】

-

・様々な主訴の評価中に画像診断により胸水が確認される

【STEP2 胸水への初期対応】

① 早期ドレナージの必要性を判断

・大量の胸水による呼吸不全や、敗血症を伴う膿胸などハイリスクな病態があれば早期ドレナージを行う

・なければ、はじめに評価を始めた主訴を優先して進める

② 胸水の初期評価

・問診で確認すべきこと 肝疾患、心疾患、SLE、悪性疾患などの既往。アスベスト暴露歴

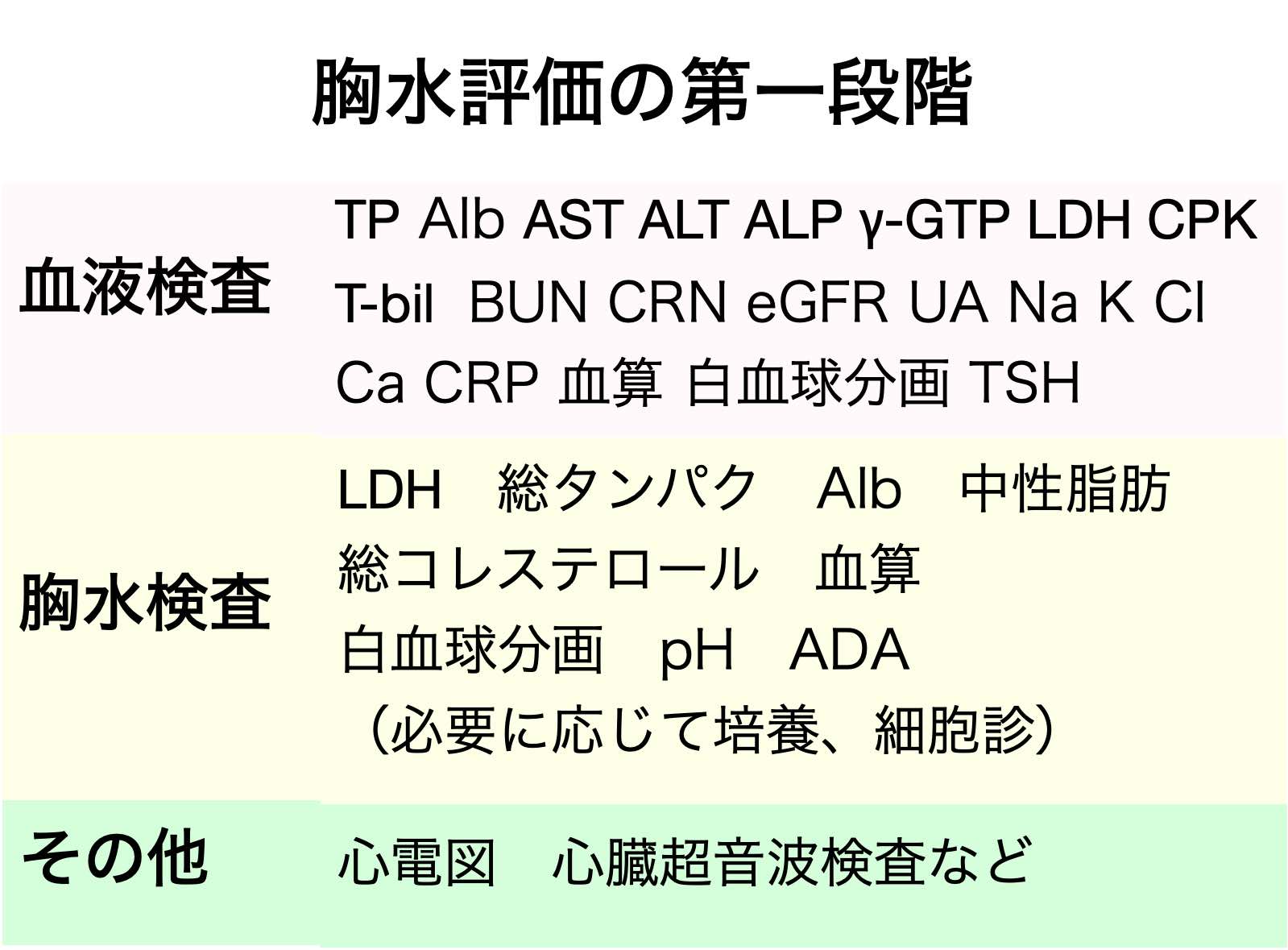

・初期評価として以下の検査を行う

・はじめは漏出性と滲出性の鑑別なので採取する胸水は少量でよい

・必要に応じて、培養(血培ボトルを用いる)、細胞診を追加する

・必要に応じて、肺CTを施行

・結果をLightの基準にてらして評価する

-

・漏出性胸水と滲出性胸水にわけて鑑別を進める

-

参考文献)

1. 上田剛士「ジェネラリストのための内科診断リファレンス」医学書院 2014

2. 筒泉貴彦 他編集「総合内科病棟マニュアル」メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017

3. 石井義洋「卒後20年総合内科医の診断術 Ver.3」第3版 中外医学社 2024

4. 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019