症候

黄疸

黄疸

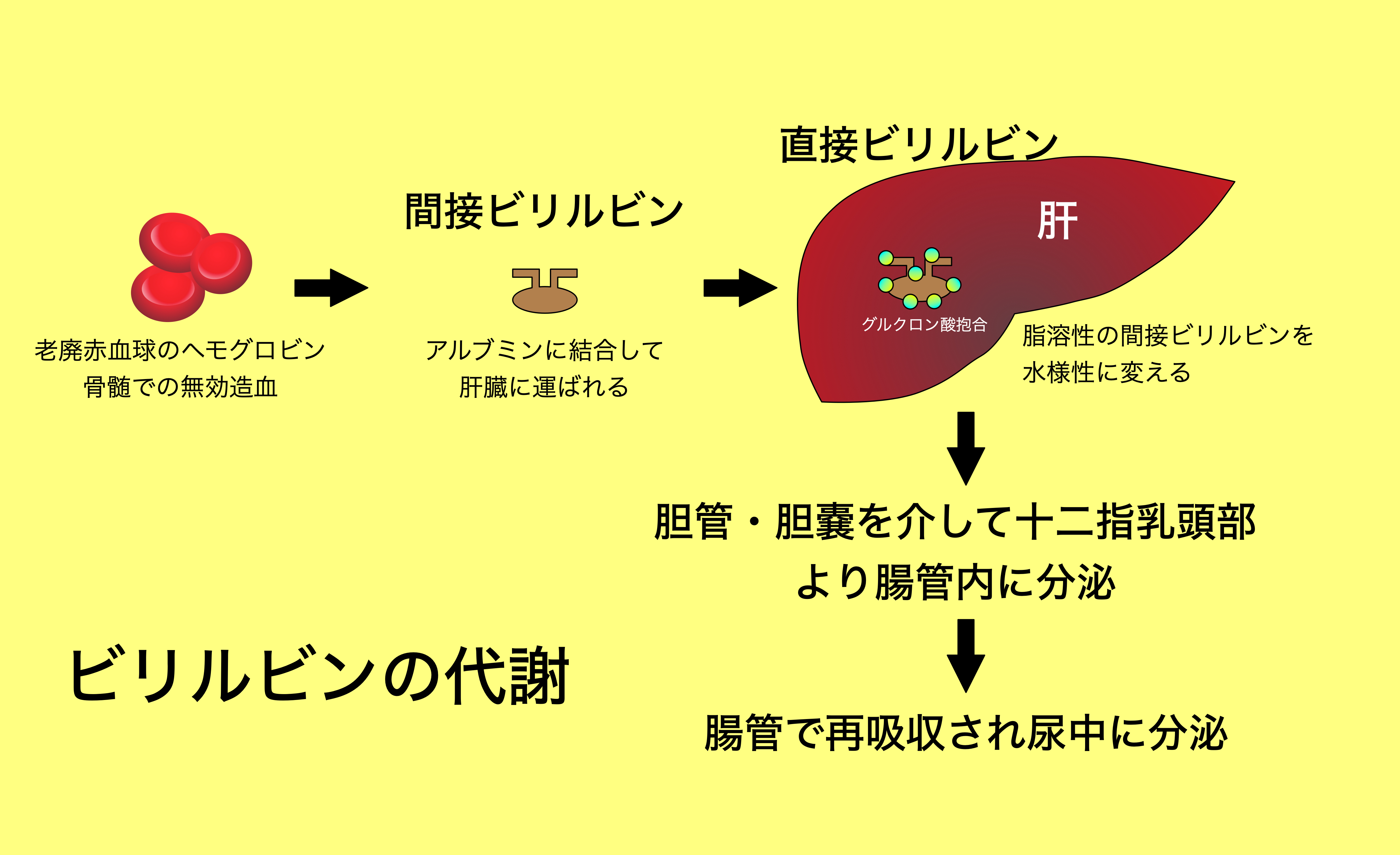

【ビリルビンの代謝】

-

1)ビリルビンは赤血球のヘムから生成される。その8割は老廃赤血球であり、残りは骨髄での無効造血に由来する

2)生成されたビリルビンは脂溶性であり間接ビリルビンと称される。アルブミンに結合して肝臓に運ばれる

3)間接ビリルビンは肝臓でグルクロン酸抱合を受けて水様性に変換される。この状態のビリルビンを直接ビリルビン(抱合型ビリルビン)と称する

4)直接ビルルビンは胆嚢・胆管を経由して十二指腸乳頭部から腸管内に分泌される

5)腸管内に分泌された直接ビリルビンは大部分は便とともに排泄される。一部は再吸収されて肝臓に至る(腸肝循環)

6)一部は尿中に排泄される

【STEP1 カロチン血症の鑑別】

-

・カロチンを多く含む食物(ミカン、人参、カボチャ)などの過剰摂取で、手掌、足底、頬などが黄橙色に変化する。しかし、眼球結膜は黄染しないので鑑別できる

-

* 眼球胸膜にはエラスチンが多く含まれるが、この分子にビリルビンの親和性が高いので強く結びつく。カロチンにはそのような性質はない

【STEP2 初期評価】

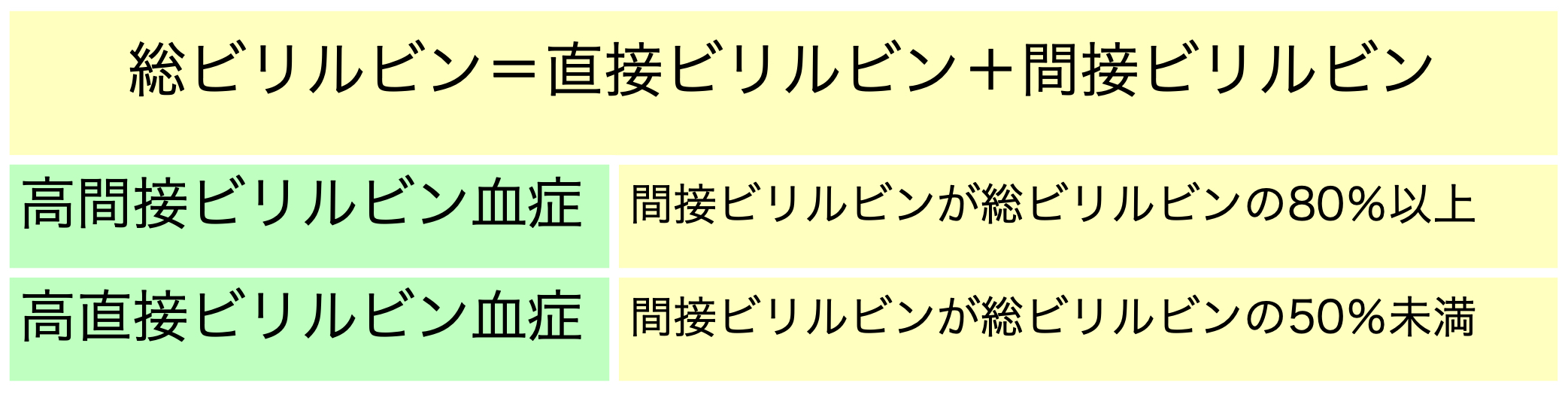

・まず、間接ビリルビンと直接ビリルビンのどちらが優位かを鑑別する

・黄疸で受診する患者のほとんどは直接ビリルビン優位である

【STEP2.5 すぐに血液検査ができない場合の鑑別点】

-

・急性の経過で発熱、腹痛、右季肋部叩打痛、Murphy徴候 → 胆嚢炎、胆管炎

・緑色の粟を伴う暗色尿 → 高直接型ビリルビン血症を@確定する所見

・尿の濃染、灰白色便 → 閉塞性黄疸

・自覚症状に乏しい、体重減少 → 胆嚢・胆管癌、膵癌など

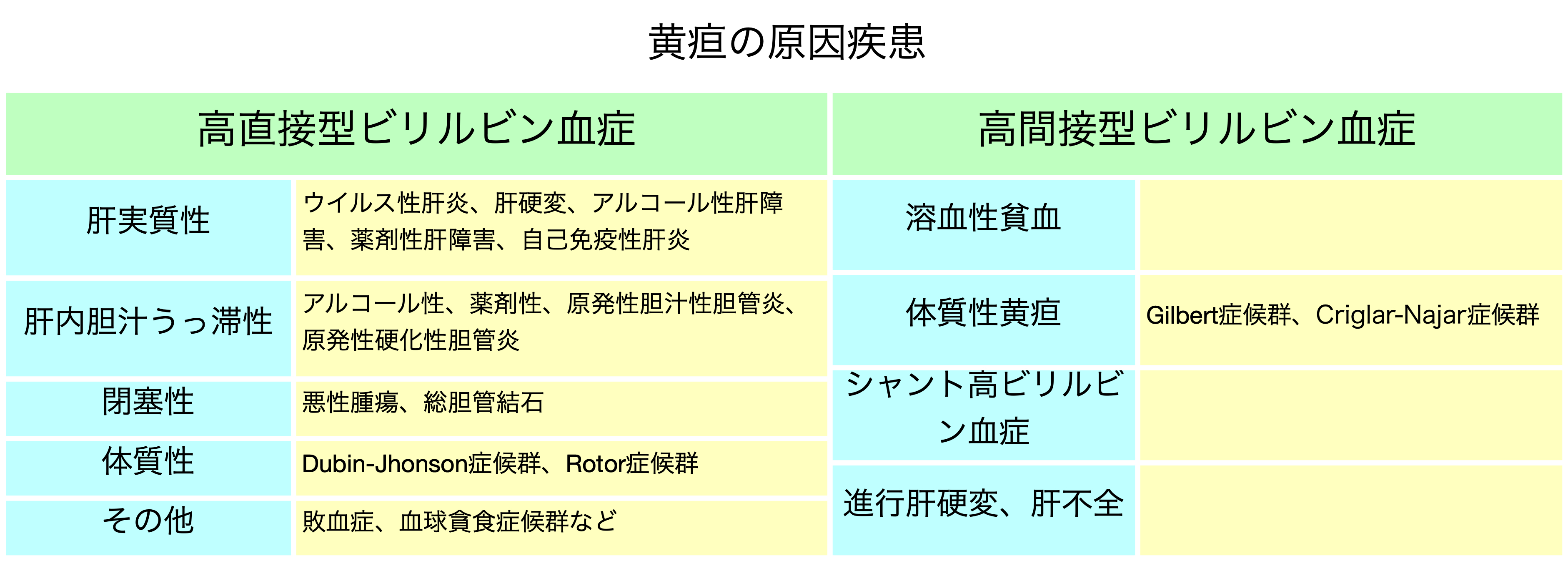

【STEP3 鑑別診断】

- (臨床所見)

- (検査所見)

ウイルス性肝炎

胆嚢炎・胆管炎

自己免疫性肝炎

原発性胆汁性胆管炎

原発性硬化性胆管炎

肝硬変

胆道、肝臓、膵臓の悪性腫瘍

溶血性貧血

体質性黄疸

アルコール性肝障害

Budd-Chari症候群

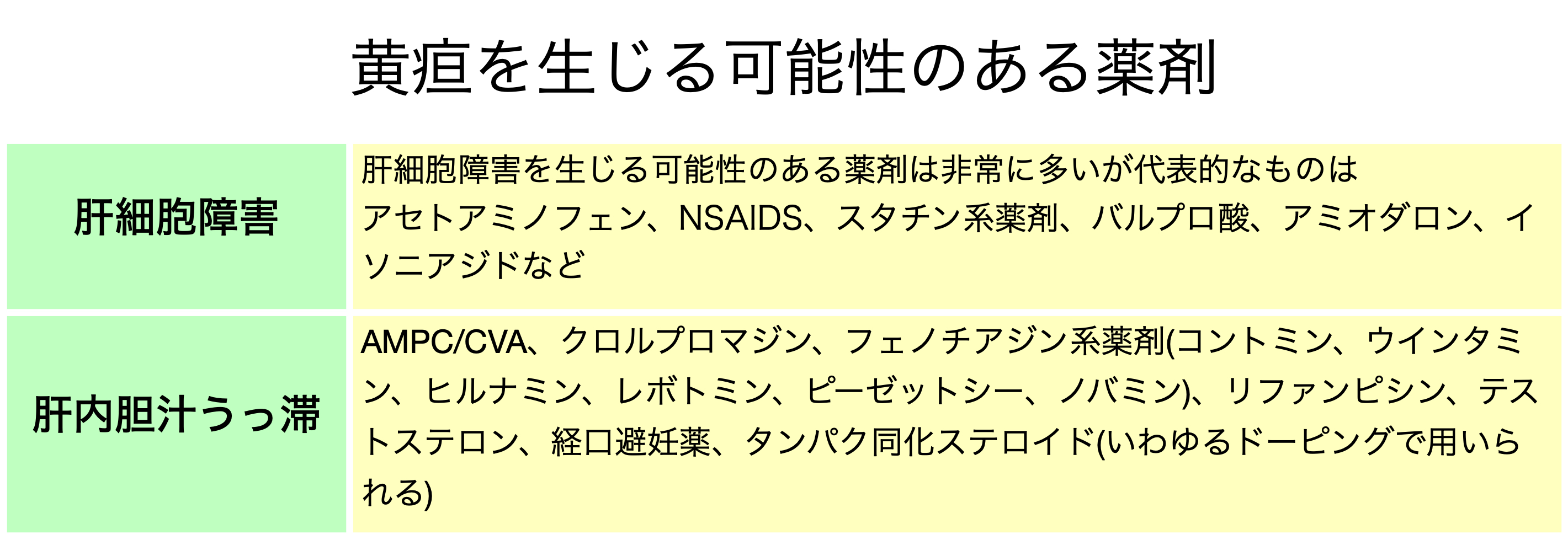

【STEP4 薬剤による黄疸】

・黄疸、肝障害出現および消退と薬剤投与時期の関係の確認と他の原因疾患の除外が必要

・厳密な確定診断は必ずしも容易ではない

・診断のためのスコアリングシステムが提案されているが、薬剤リンパ球刺激試験(drug-induced lympho- cyte stimulation test:DLST)が必要であり、必要な場合は専門医に紹介する

・必要に応じて以下も参照

肝機能障害

参考文献)

1. 德田安春「ジェネラリスト診療が上手になる本」カイ書林 2011

2. 生坂政臣 監訳「早わざ外来診断術」中山書店 2009

3. 足立幸彦 他「黄疸の成因と病態」胆 道 23 巻 2 号 174~180(2009)

4. 恩地森一「薬物性肝障害と黄疸」日内会誌 86:557~564,1997