症候

不明熱

【STEP0 「不明熱」診断前の発熱の評価】

-

・基本的な病歴、身体所見、初期評価での検査所見によって鑑別を進める

・下の鑑別診断アプリを利用してもよい

発熱の初期評価

◎ 不明熱としての鑑別診断に入るための前提条件として、肺炎、尿路感染症、胆嚢胆管炎、扁桃炎、蜂窩織炎、急性ウイルス性肝炎などの感染症や偽痛風を適切に除外する必要がある

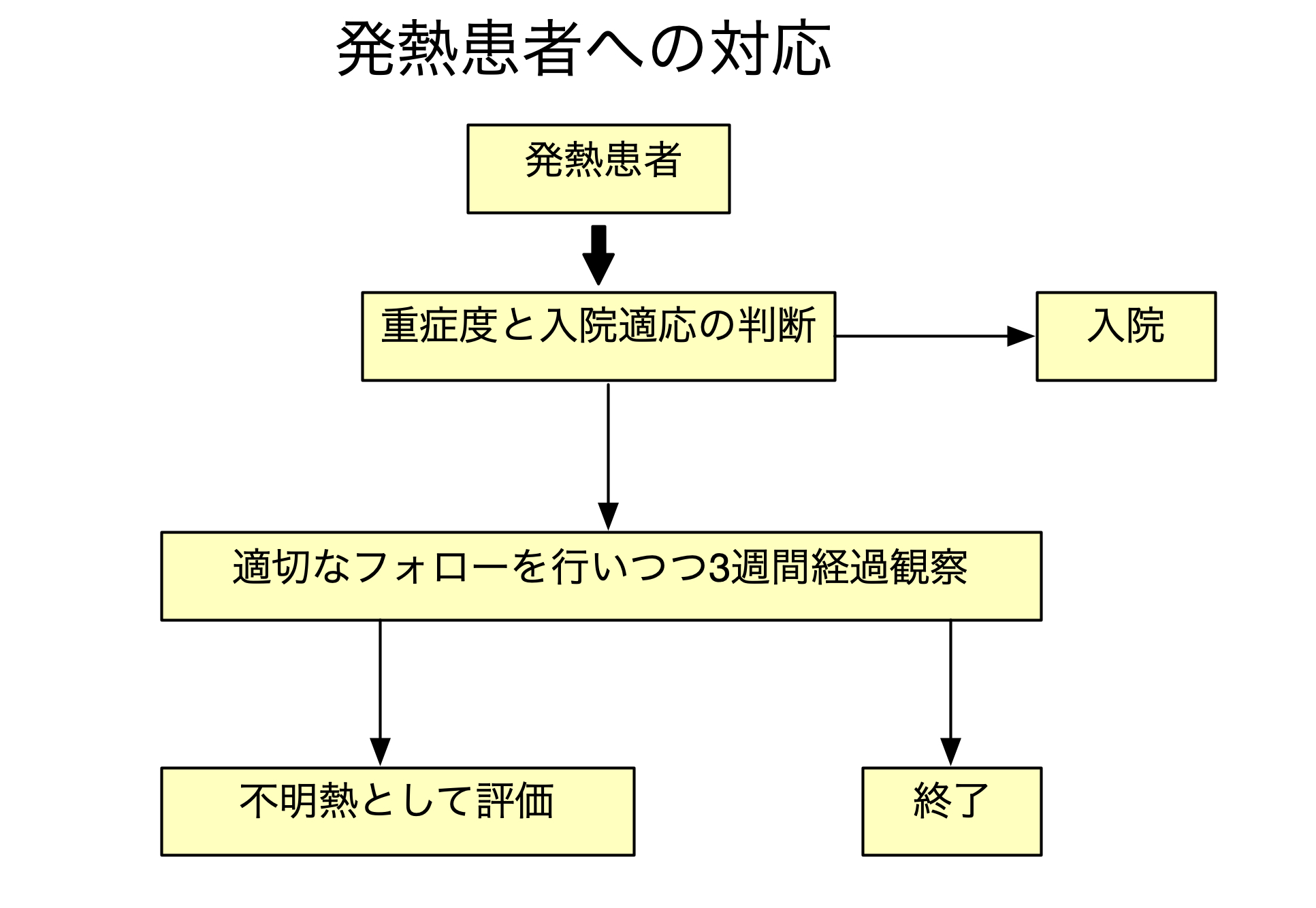

【STEP1 全身状態の評価と入院適応の判断】

・原因不明の急性熱性疾患は、特に治療しなくても自然経過で軽快、治癒するものがほとんどであり、全身状態に問題がなければ原則的に経過観察する

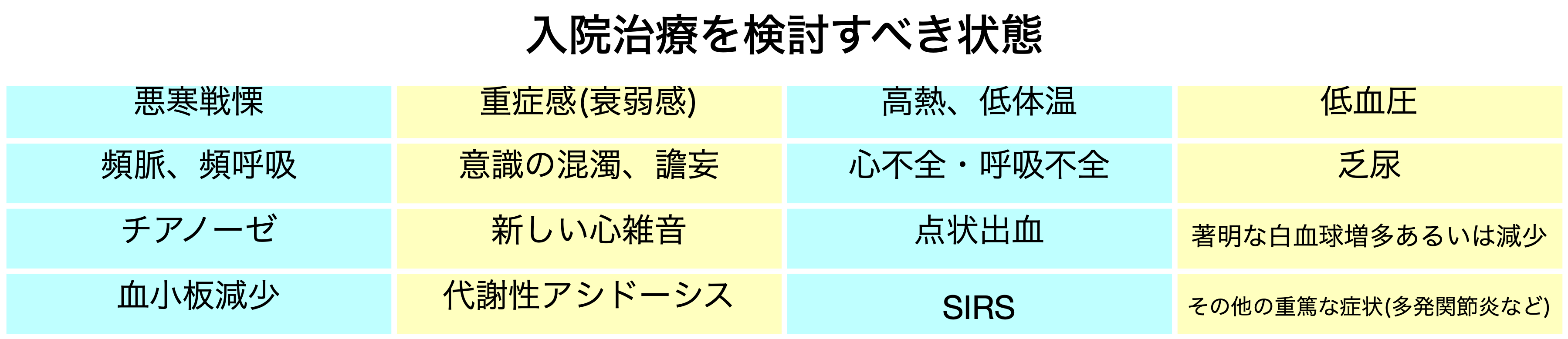

・初期評価の段階で、速やかに入院のうえ精査・加療が必要な症例を見逃さない

・たとえば数日以上続く頭痛があれば無菌性髄膜炎の可能性を考慮する必要がある

無菌性髄膜炎

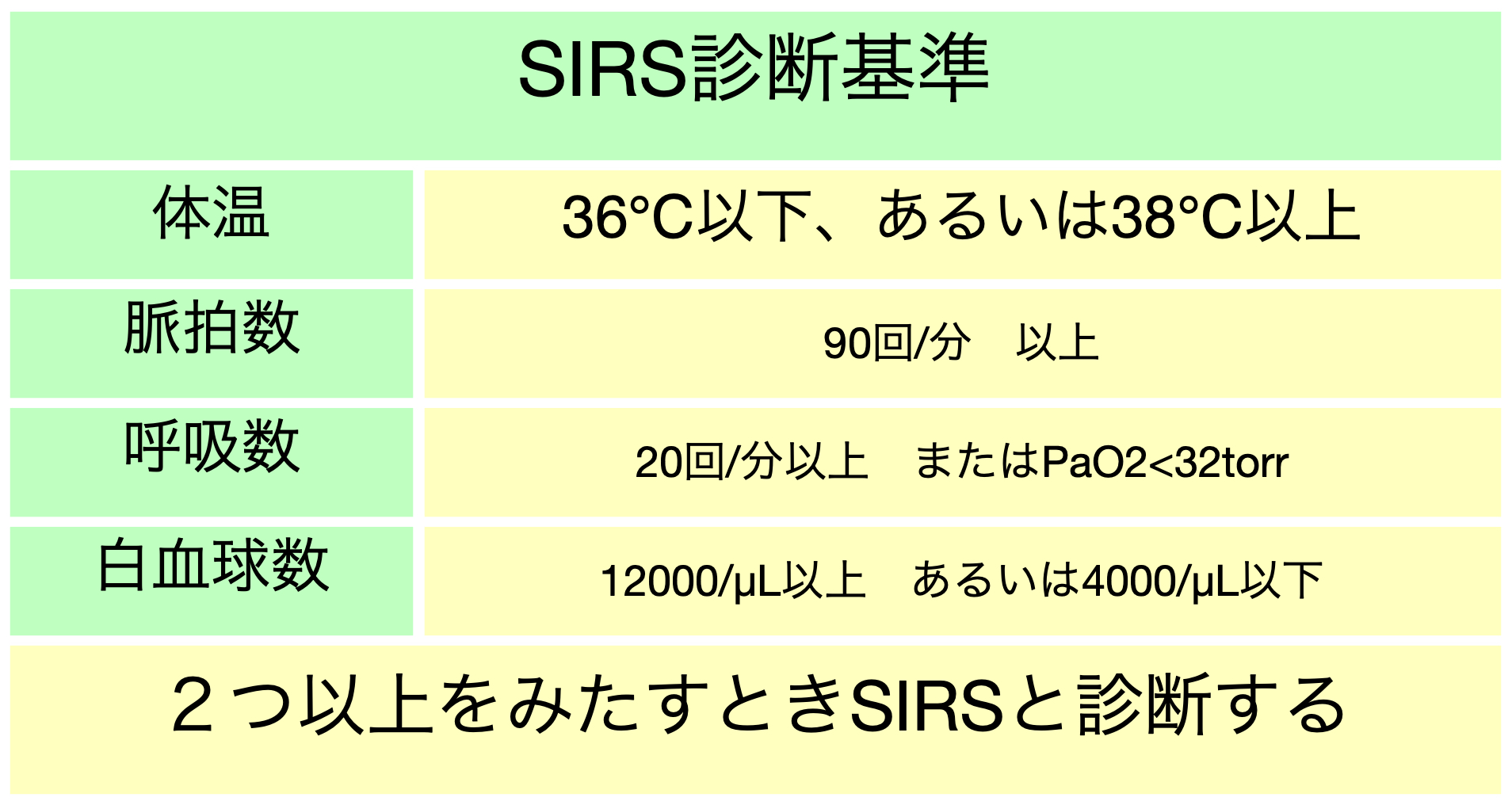

・バイタルの異常が複数見られる場合はqSOFAやNEWSで評価する

qSOFAとNEWS

・入院適応がなければ、基本的には対症療法のみで3週間程度経過観察する

・もちろん、症例に応じて、適切な評価を進める必要がある

・初期評価として以下のような検査を行う

・高齢者、糖尿病、CKD、COPDなど重症化しやすいリスクのある場合はより注意して経過観察する

・局所感染が明らかで無ければ原則的に抗生物質は用いない。用いたとしても漫然投与しない

・敗血症や細菌感染の疑いが強いのにも関わらず局所感染の所見がない場合は、早期に血液培養や胸部腹部造影CTなどを行って、感染源の早期把握に努めるべき(感染性心内膜炎や各種膿瘍)

(患者への説明)

・発熱が遷延する患者やその家族、また勤務先などは、「発熱が続く」ことに対して大きなストレスを抱いており、不安や不満、焦燥感などに苛まれることが多い。それに対応するためには丁寧で誠実な説明が必要になる

・前提として早期に評価すべきバイタルの異常や感染性心内膜炎を含む様々な感染症が除外されていることが必須であり、その上で以下のような説明を行う

⇒ 3週間程度の経過観察で他の症状とともに軽快、治癒すれば終了。しなければSTEP2へ

【STEP2: 不明熱としての評価】

【古典的不明熱の定義】

① 発熱の持続期間が3週間以上

② 38.3度以上の発熱が経過中に数回以上みられる

③ 1週間の入院精査によっても原因がわからない

・外来で十分に評価していれば、必ずしも入院精査は必要ではない

Ⅰ. 発熱が遷延しやすい感染症の評価

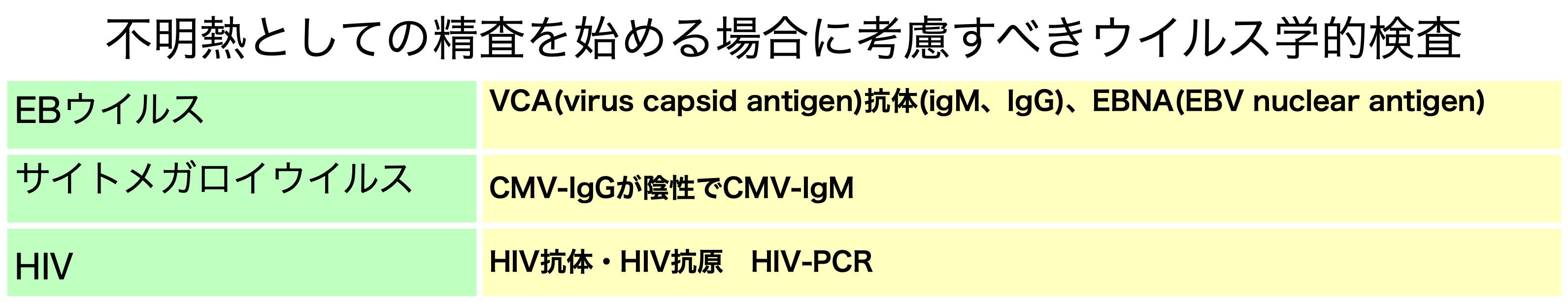

・伝染性単核球症のカテゴリーに属する疾患は発熱が遷延しやすい傾向がある

・Epstein-Barrウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス(CMV)の2つが主で、まれにHIV、トキソプラズマ、ヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)、単純ヘルペスウイルス、A、B、C、E型肝炎ウイルス、トキソプラズマ、リケッチア

・異形リンパ球は出現しない場合もあり、異形リンパ球が検出されなくても除外はできない

伝染性単核球症

Ⅱ. 詳細な再評価と検査計画の立案

-

・鑑別すべき疾患は非常に多様である。

・原因のカテゴリーとしては、感染、膠原病、悪性腫瘍の3つが重要

・この段階で絶対にやるべきでないのは次の2つである

① 原因不明のまま、適切に3セット以上の血液培養をとる前に抗生物質を開始してはならない

② 病歴、既往歴、身体所見、基本的な検査所見をよく検討せずに、やみくもに多数の検査をオーダーしてはならない

・ 病歴、既往歴、身体所見、基本的な検査所見をよく検討して、少しでも可能性が高い多くの場合は複数の疾患を拾い上げ、それらの診断を念頭において検査計画を立案する

・咽頭痛、リンパ節腫脹、多発性筋痛、多発性関節痛などがあれば、これらを手掛かりに鑑別診断を始めた方がある程度範囲が絞られる

Ⅲ. 全身の画像評価

-

・どこかの段階で、ほぼ必要になってくるのは全身の画像診断である

・Ⅰの段階で有力な鑑別診断があれば保留してもよい

・胸部腹部造影CTが基本になる(eGFR<30であっても適切に予防を行えば禁忌とはされていない)

・造影ができない場合は、MRIやPET/CTも検討する

・不明熱で画像診断で診断できる代表的な疾患は、肝膿瘍、腸腰筋膿瘍、腎臓癌など

・これによって、様々な部位の膿瘍や腫瘍が判明することも少なくない