症候

腎臓・泌尿器 (3)

急性腎障害(AKI)

AKI

急性腎障害(Acute Kidney Injury: AKI)

診断・鑑別・治療の実践ガイド(要約)

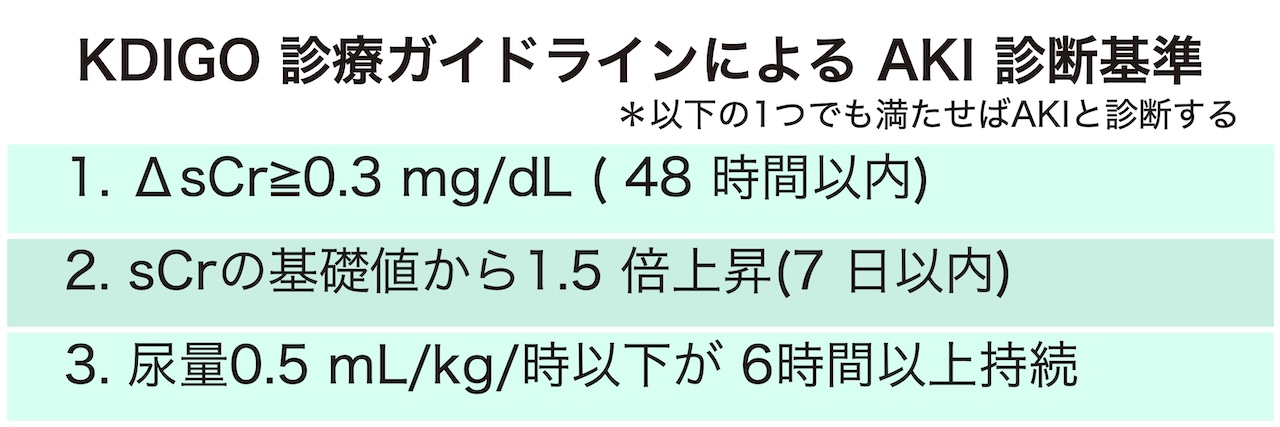

【STEP1】AKIの診断

KDIGO基準

- 血清クレアチニン値の絶対値だけでは判断できない

- 除外には少なくとも1週間以上の経過観察が必要

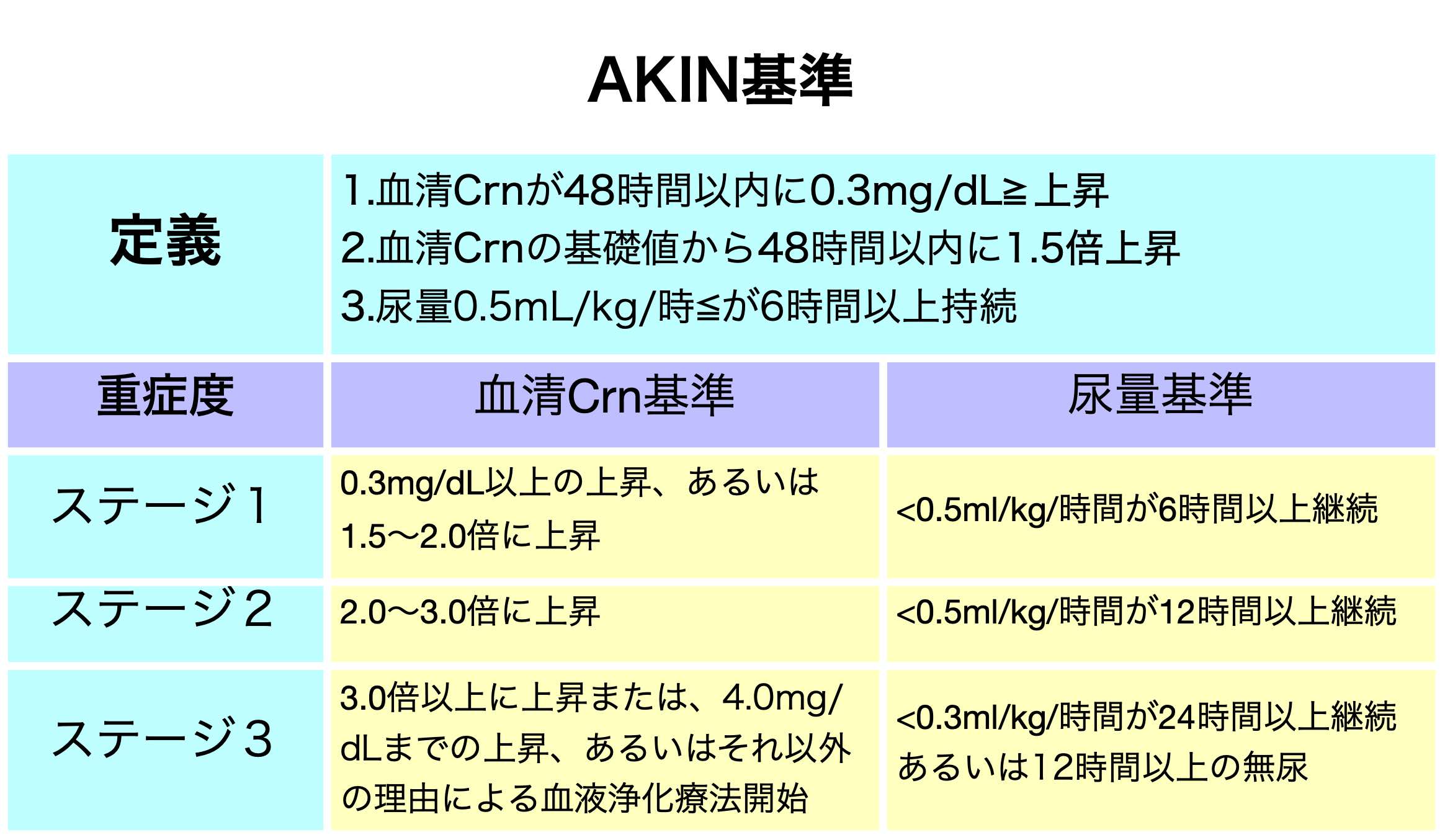

- 早期診断にはAKIN基準が参考になる

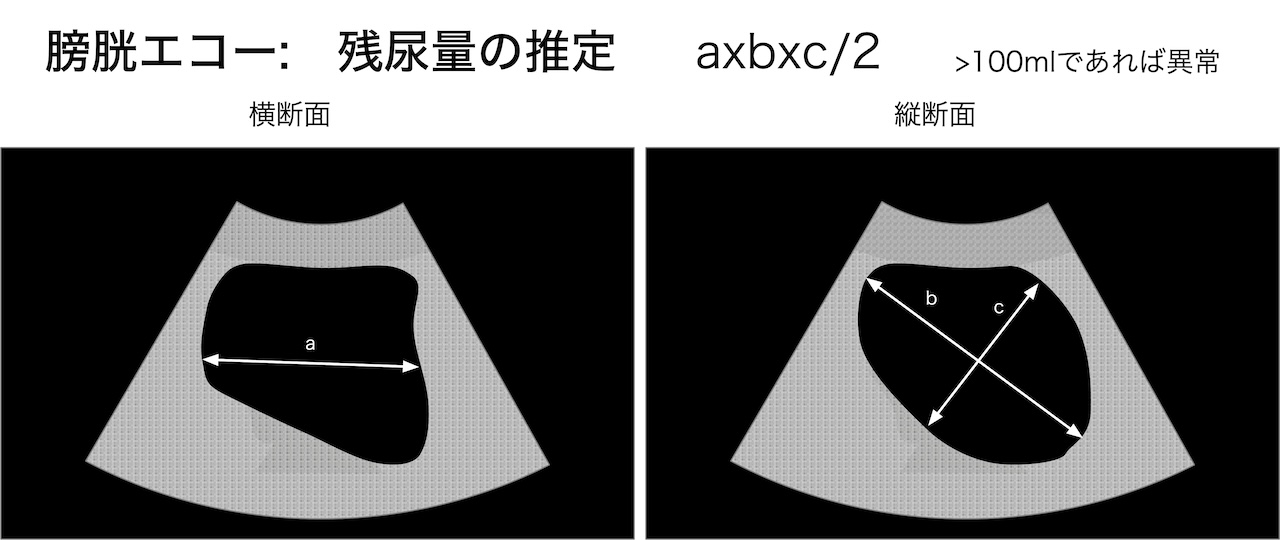

【STEP2】腎後性腎不全の除外

・AKIをみたら直ちに超音波検査を行う

- 最低限確認すべきこと:①水腎症の有無 ②腎皮質萎縮の有無 ③膀胱容量

- 膀胱容量のみの拡大では原因とは限らないため、水腎症の確認を行う

- 可能であれば腎盂尿管結石や泌尿器系腫瘍も検索する

【STEP3】緊急透析適応の判断

- 可能であれば腎臓内科医に相談し、同時に必要な対処を行いつつ判断する

- AKI診療ガイドライン2016では、早期の血液浄化開始が予後改善の十分なエビデンスは乏しく、臨床症状や病態を総合的に考慮して開始時期を決定することを推奨している

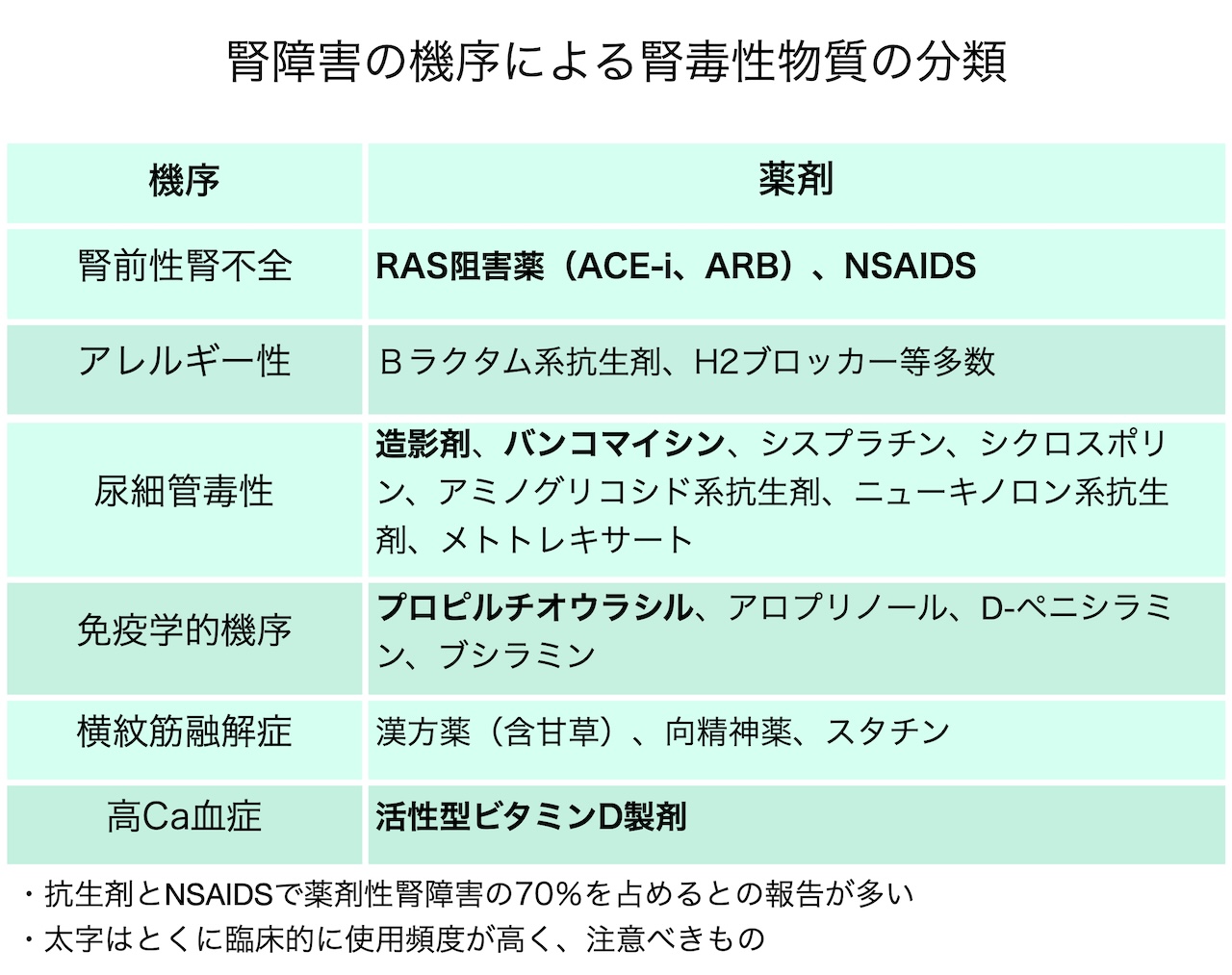

【STEP4】腎毒性のある薬剤は可能な限り中止する

腎機能評価には、性別・年齢・身長・体重で補正した値を必ず使用する

食欲低下・低血圧・脱水の疑いがある場合はACE-iやARBを即時中止する

- メトトレキサートは腎排泄性で、尿が酸性(pH<5.5)だと結晶化しやすい。中毒時は尿アルカリ化を検討する(例:アセタゾラミド)

- トリアムテレン、スルファジアジンでも注意が必要 (*4)

【STEP5】治療を始めながら腎前性と腎性を鑑別する

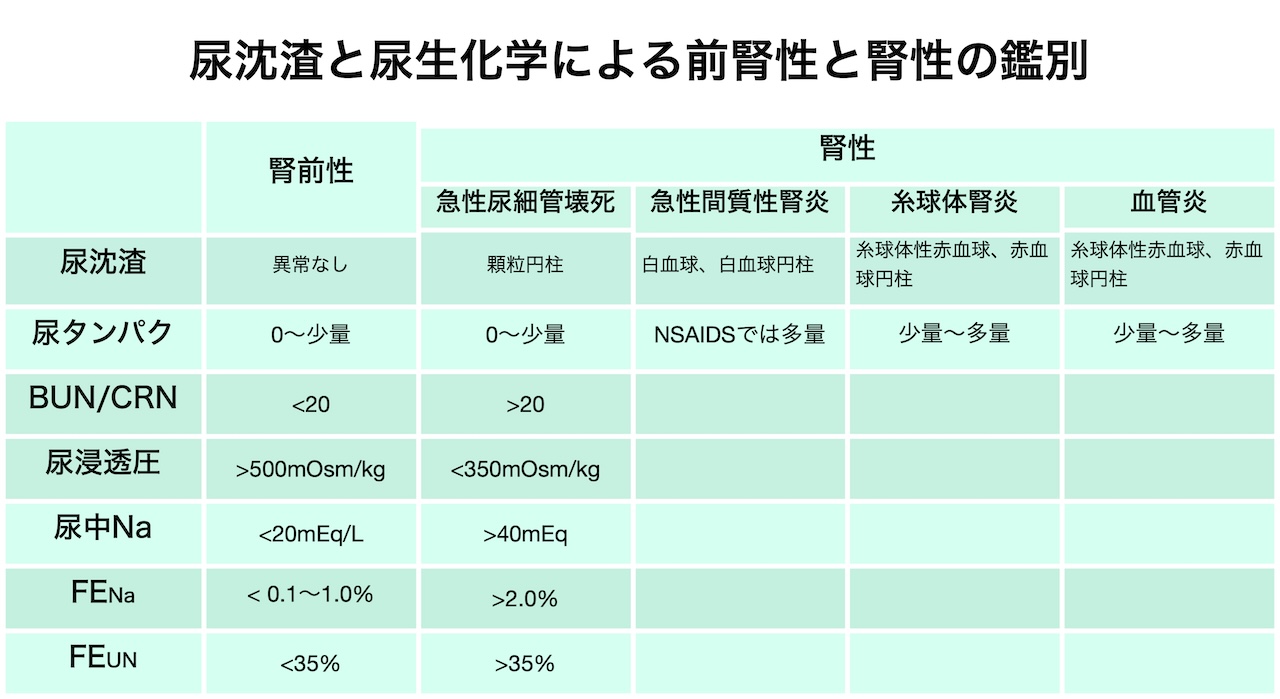

- 一般的にFENaを鑑別に用いる。1%以上は腎性、1%未満は腎前性を示唆する

- ただしFENaは万能ではなく、単独での判定は限界がある

- 慢性腎疾患ではベースラインFENaが高値のことがあり、事前値との比較が必要

- 造影剤腎症・横紋筋融解症・急性糸球体腎炎などでは腎性でもFENaが低値となる場合がある

◎ 前腎性と腎性の鑑別は必ずしも容易ではない。鑑別不能な場合でも対応は可能であり、現実的である。

1. まず前腎性を想定して輸液負荷を開始する

- 原則リンゲル液または生食で開始し、反応性を鑑別の一助とする(診断的治療)

- 血漿浸透圧の評価も判断材料になる(脱水の評価)

- 輸液過剰や病態悪化の有無には常に注意する

- 並行して腎性の可能性も継続的に評価する

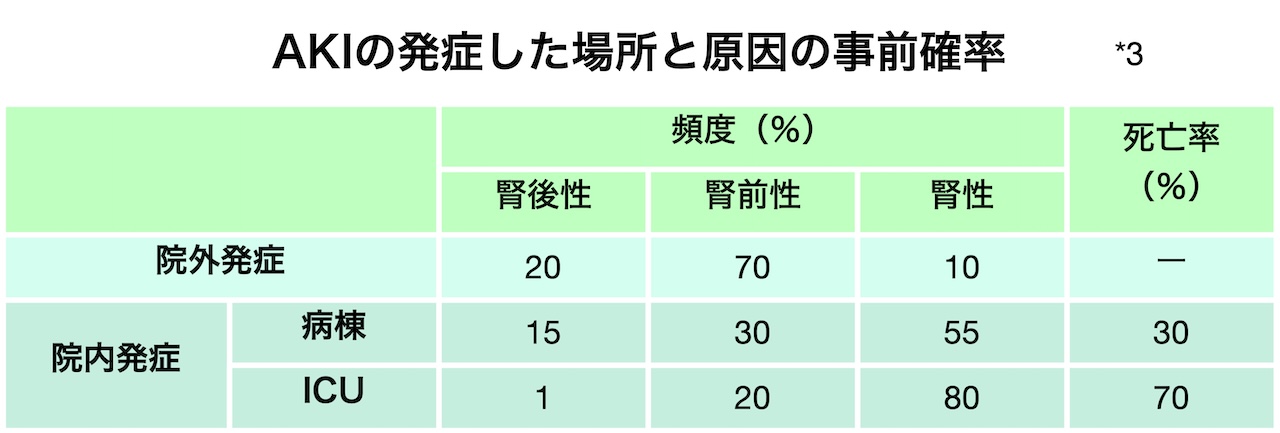

・AKI発症の場(院外/院内)により、腎前性・腎性・腎後性の頻度は異なる (*3)。院外では腎前性が多く、院内では腎性が増加する。

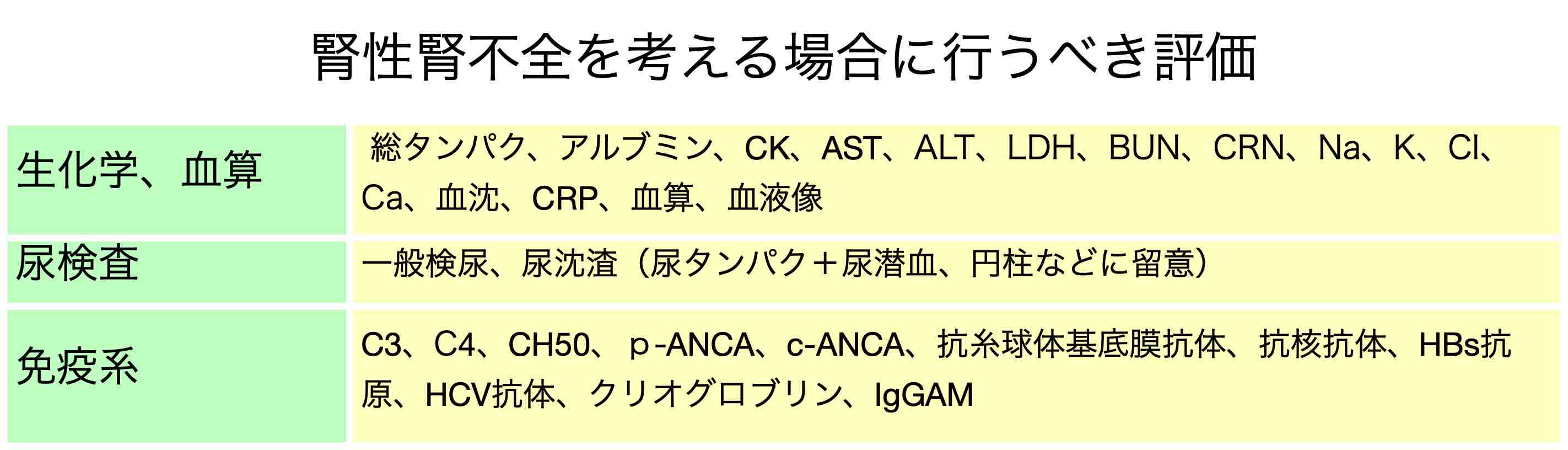

◎ 尿沈渣で血尿や顆粒円柱を認めれば腎性を強く示唆する。腎性AKIが疑われたら腎臓内科へ相談する。

【尿浸透圧の概算】

尿浸透圧 (mOsm/kg):基準値 50〜1300

- 〜 -

急速進行性糸球体腎炎

糸球体腎炎

間質性腎炎

◎ AKIでは尿中クレアチニン排泄が低下するため、尿タンパク/Cr比の蛋白量評価は不適切である。

2. 利尿薬を試みる

- 体液過剰がなければ原則使用しない。十分な輸液を行いつつ慎重に試みる。

- 血清Cr値 × 20 mgをボーラス投与、最大200 mgまで(臨床判断に基づく)。

- 尿量増加とCr改善があれば有効、尿量のみ増加でCrが改善しなければ無効と判断する。

- フロセミドは予後改善や透析回避を示さない報告がある (*8)。反応がなければ速やかに透析を検討する。

- 間質性腎炎や糸球体腎炎ではステロイドを検討するが、原則腎臓内科へ依頼する。

【予防】

- AKIは予防が重要であり、一度発症するとCKDへ移行・増悪する可能性がある。

- ハイリスク群:CKD、高齢者、心不全、重度肝障害、糖尿病など。

- 外来高齢者や入院患者では常にAKIを起こし得ることを想定する。

- 重要ポイント:①適切な血圧コントロール(過剰な降圧は禁物)、②腎毒性薬の投与時はCCrに応じた用量調節を行う。

参考文献

1. AKI診療ガイドライン2016(日腎会誌 2017;59(4):419–533)

2. 土井研人「急性腎障害の新たな診断と治療」日本内科学会雑誌 107巻 9号 2018

3. Singri N et al. Acute Renal Failure. JAMA 289, 747–751, 2003

4. 平田純生ほか「薬剤性腎障害と薬物の適正使用」日腎会誌 2012

5. 「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」2019

6. 今井直彦「極論で語る腎臓内科」2018

7. 「総合内科病棟マニュアル」2017

8. Cantarovich F et al. Am J Kidney Dis. 44, 402–409, 2004

2. 土井研人「急性腎障害の新たな診断と治療」日本内科学会雑誌 107巻 9号 2018

3. Singri N et al. Acute Renal Failure. JAMA 289, 747–751, 2003

4. 平田純生ほか「薬剤性腎障害と薬物の適正使用」日腎会誌 2012

5. 「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」2019

6. 今井直彦「極論で語る腎臓内科」2018

7. 「総合内科病棟マニュアル」2017

8. Cantarovich F et al. Am J Kidney Dis. 44, 402–409, 2004