症候

腎臓・泌尿器 (3)

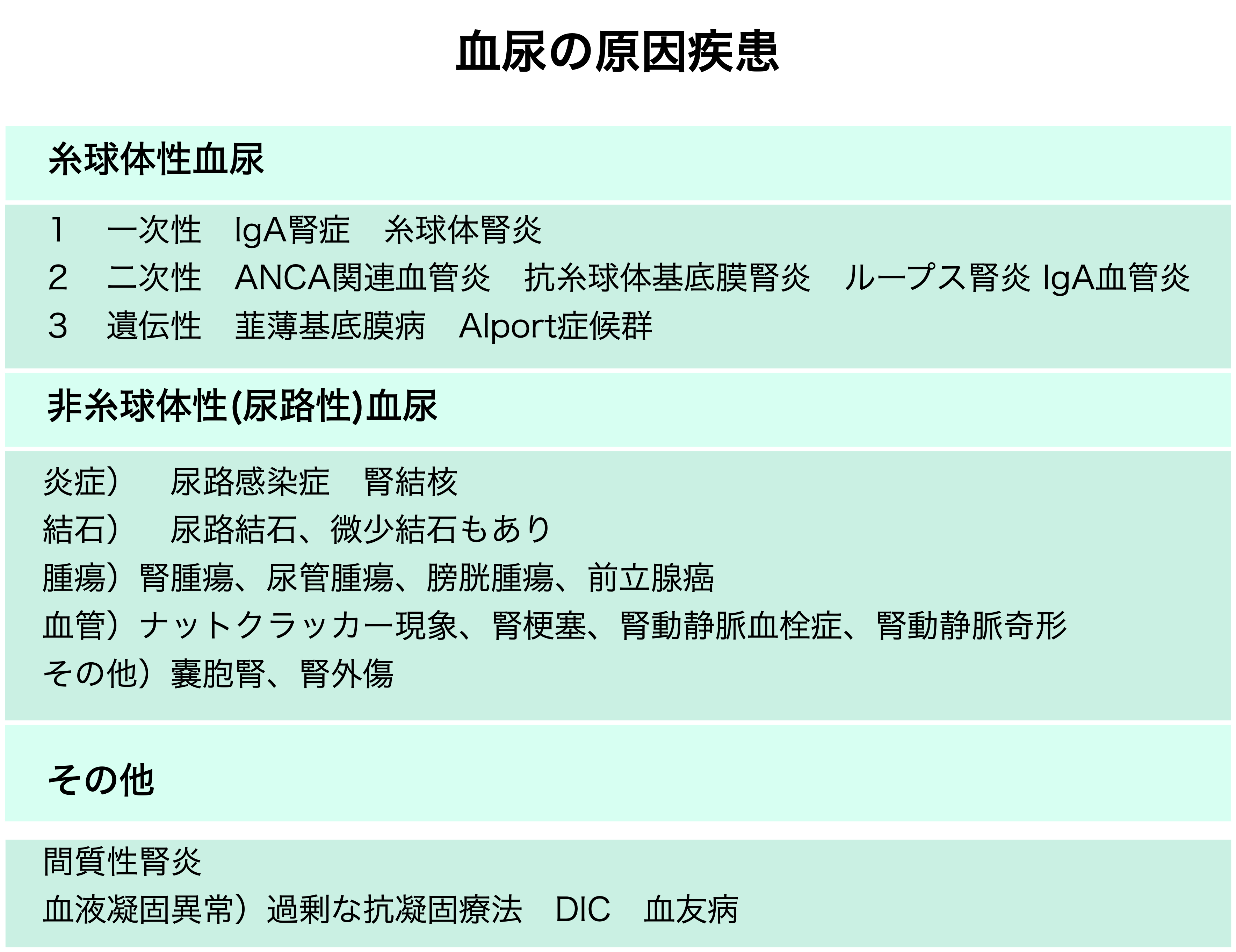

血尿

血尿

・臨床的状況によってアプローチが異なる

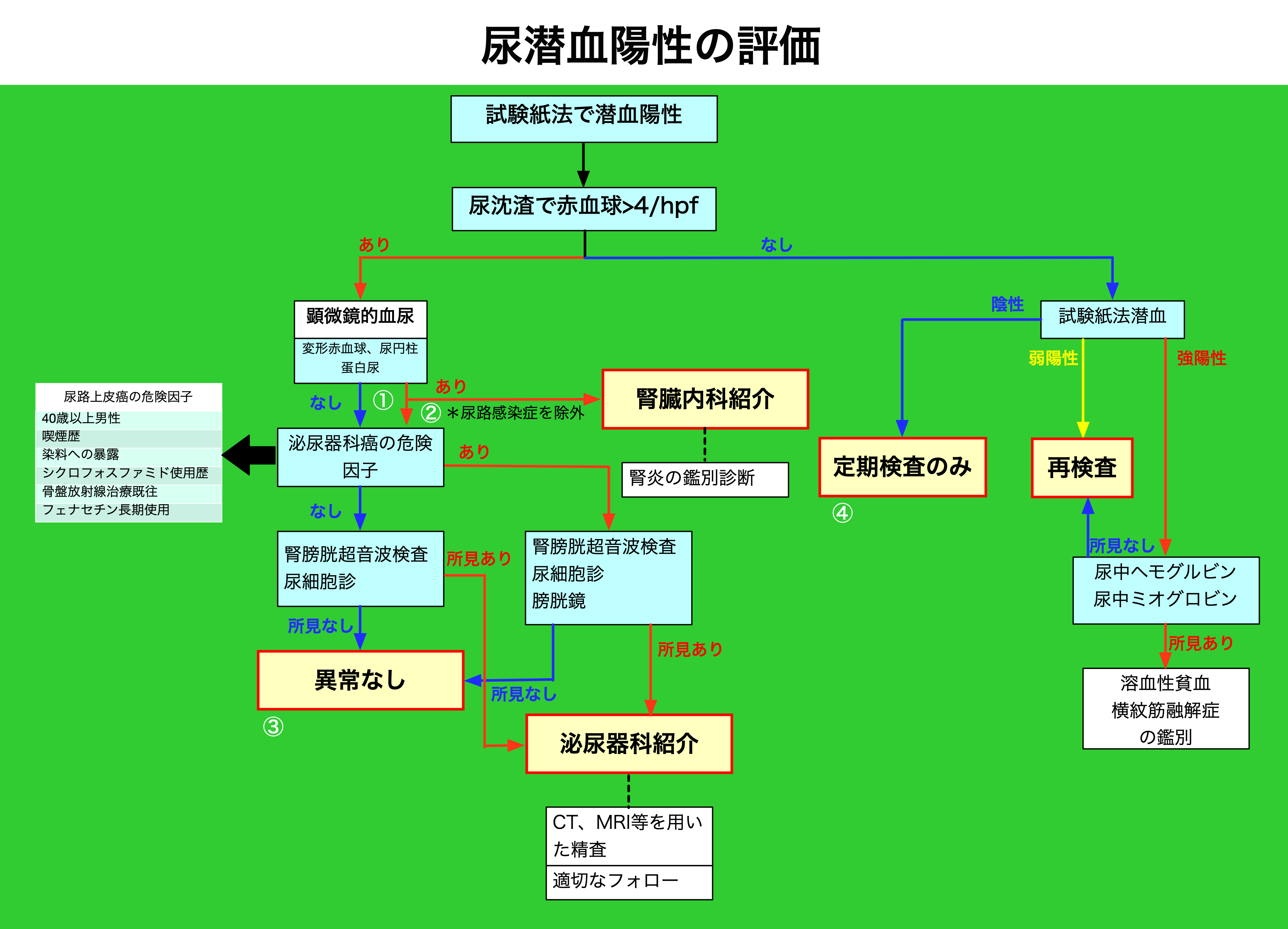

① 試験紙法で尿潜血陽性

・検診の試験紙法で指摘された血尿については、必ず尿沈渣を含めて再検する

・外来や病棟での検査で指摘された場合も同様に必ず再検する

-

① 変形赤血球、尿円柱、蛋白尿などの所見があっても、泌尿器科的疾患は否定できないため、腎臓内科的疾患と泌尿器科疾患は療法とも想定する

② 排尿時痛、頻尿、白血球尿などがあれば尿路感染を強く疑うが、尿路症状の改善後に潜血が消失したことを確認する必要がある

③ 「異常なし」となった場合も6〜12ヶ月ごとの、最低3年間の一般検尿および尿沈渣のフォローを行うことが望ましい。蛋白尿を合併すれば腎臓内科紹介を検討する

④ 「異常なし」の原因のひとつとして「激しい運動」がある。疑われる場合は3日間運動を休んで再検する

蛋白尿

② 肉眼的血尿

・26歳以上では、ほとんどは尿路結石、膀胱がん、尿路上皮癌、腎癌などの泌尿器疾患

・50歳以上では膀胱癌が最多

・発熱や腰背部痛などを随伴する場合は尿路感染や尿路結石がほとんど

・プライマリケアにおいては肉眼的血尿があるときの尿路系悪性疾患の事前確率は21%(*5)

・膀胱癌の83%、尿管癌の66%、腎癌の48%に肉眼的血尿がみられる(*5)

-

(評価)

・尿沈渣にて赤血球数を確認する

・肉眼的血尿を説明するような赤血球数がないときには、薬剤としては大黄、リファンピシン、ミオグロビン尿やヘモグロビン尿、そのほかビリルビンやポルフィリンを考える

-

(スクリーニング)

・腹部超音波検査

・尿細胞診 3回 。早朝尿は濃縮されており検体の安定性が高い。膀胱癌以外に対する感度は低い

(確定診断)

・CT尿路造影

・膀胱や前立腺ではMRIを用いる

・閉塞性尿路病変ではMRウログラフィー

補) 韮薄基底膜病・アルポート症候群

-

・血尿のみ、あるいは血尿にくわえて軽度のタンパク尿のみを唯一の所見とし、非進行性で原則的に高度タンパク尿、腎機能低下、難聴はみられない遺伝性腎疾患

・良性家族性血尿とも呼ばれる

・おそらくは大部分がAlport症候分と同一疾患であることが明らかになっており、両者の明確な区別は困難

(診断)

・小児、とくに10歳以下では血尿が唯一の症状であることがほどんどであり、腎生検を行って糸球体基底膜を電子顕微鏡で評価しないと診断できない

・IgA腎症との鑑別が重要だが、これにも腎生検が必要

-

参考文献)

1. 岡田浩一 「血尿診断ガイドライン2013」 日内会誌 106:70~74,2017

2. 上田剛士「ジェネラリストのための内科診断リファレンス」医学書院 2014

3. 中西重清 德田安春「プライマリケア外来診断目利き術」南山堂 2020

4. 德田安春「ジェネラリスト診療が上手になる本」カイ書林 2011

5. F Buntinx et. al. "The diagnostic value of macroscopic haematuria in diagnosing urological cancers: a meta-analysis" Fam Pract . 1997 Feb;14(1):63-8. doi: 10.1093/fampra/14.1.63.