頸椎症性脊髄症

【疫学】

-

好発年齢は50歳代、男性が女性の約2倍

-

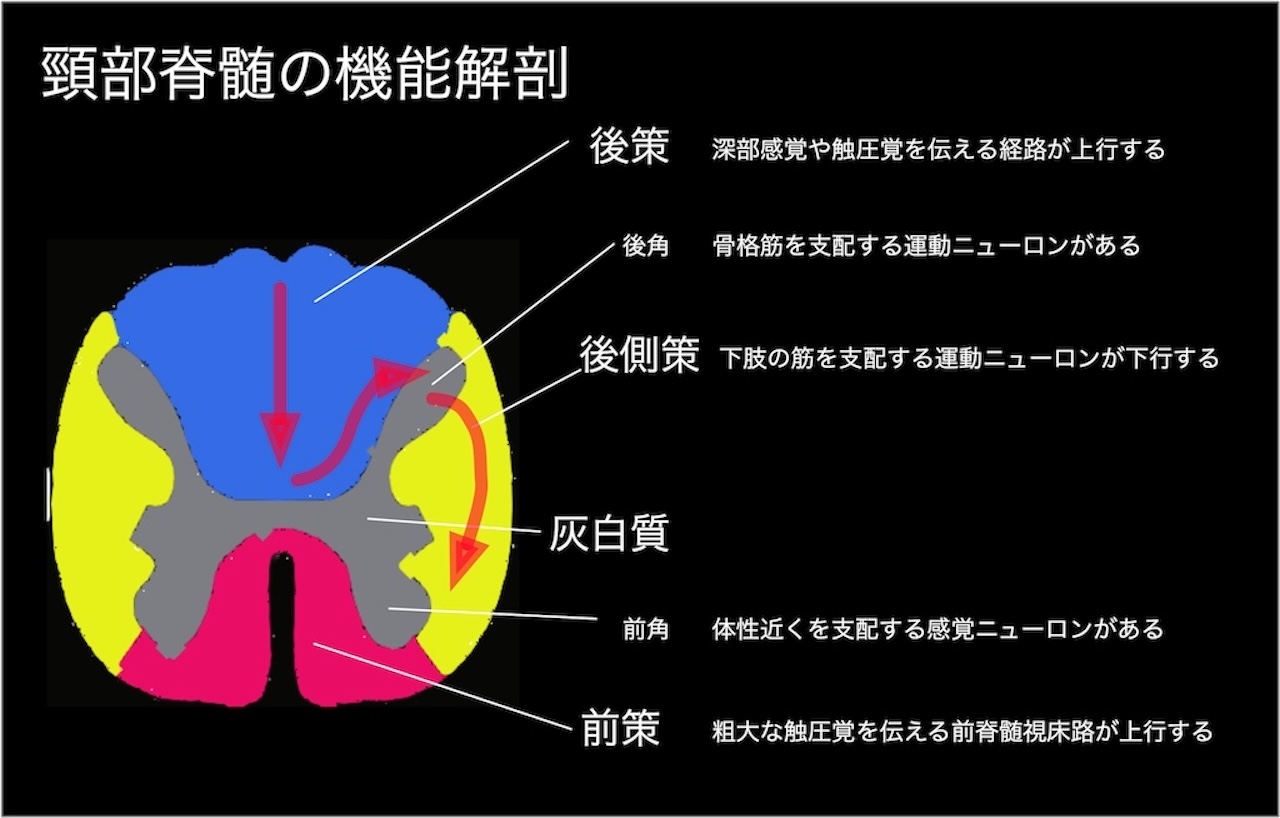

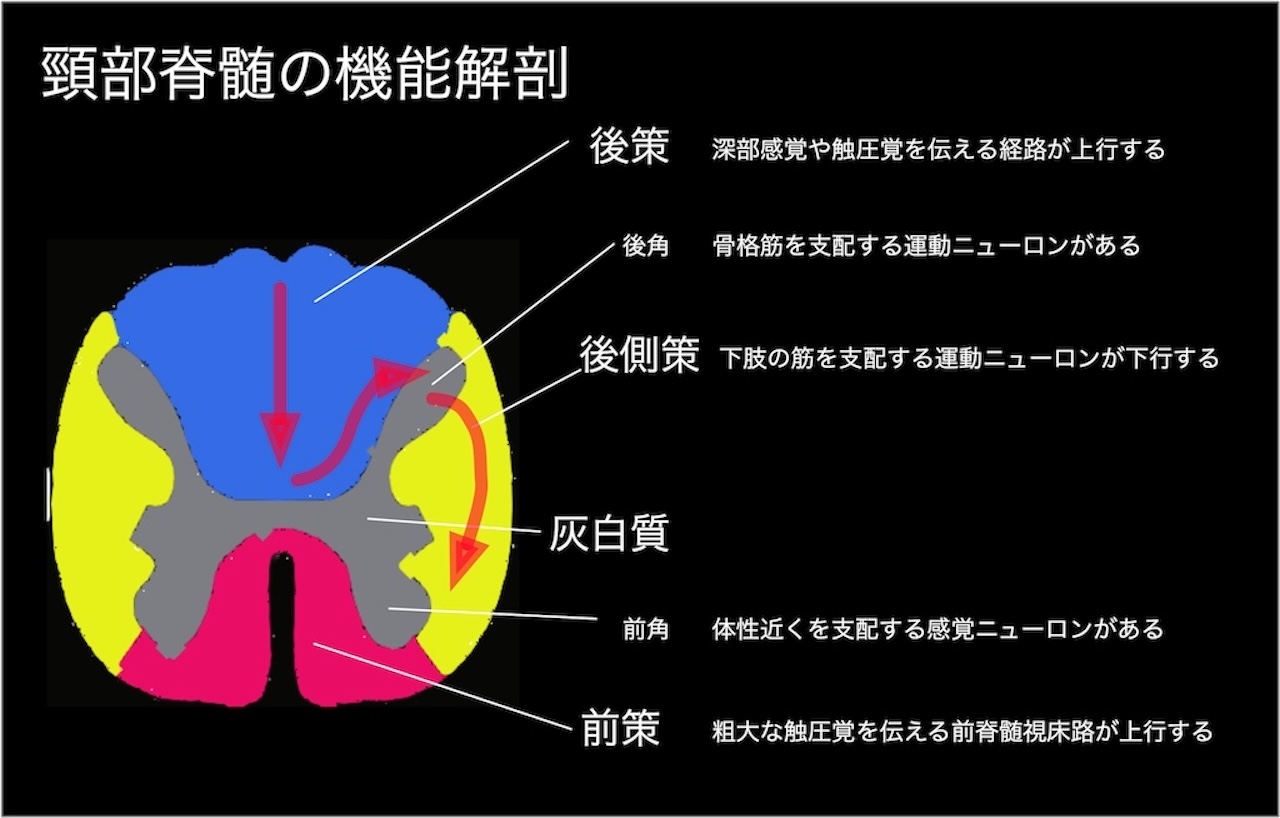

脊髄障害は脊髄中心部(上肢症状)からはじまり、徐々に後側索(下肢の痙性麻痺)、最後に前側索(下肢の、温痛覚障害)に広がる

-

障害高位はC5/C6が最も頻度が高く、次いでC4/C5、C3/C4、C6/C7の順

-

高齢者の患者では65歳未満の患者と異り、主病変の高位がC3/4、C4/5である症例が約80%

-

生命予後は 正常群と比較すると平均約9年短縮していたとする報告がある

【症状】

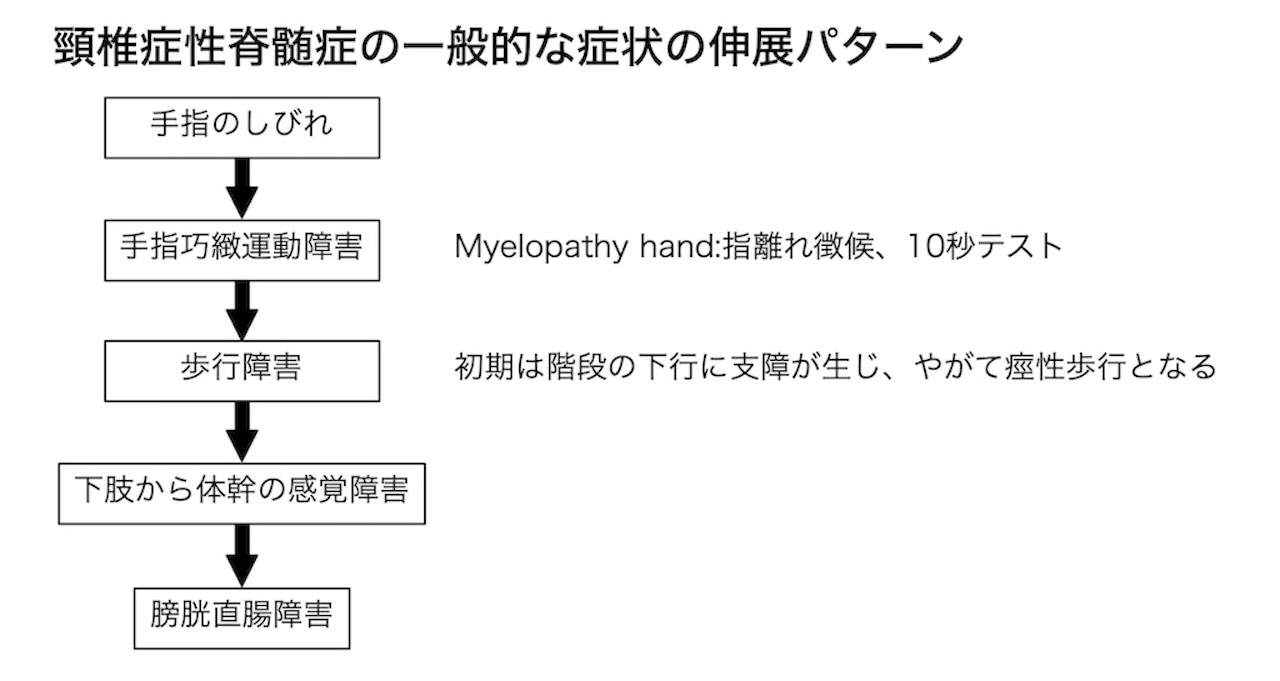

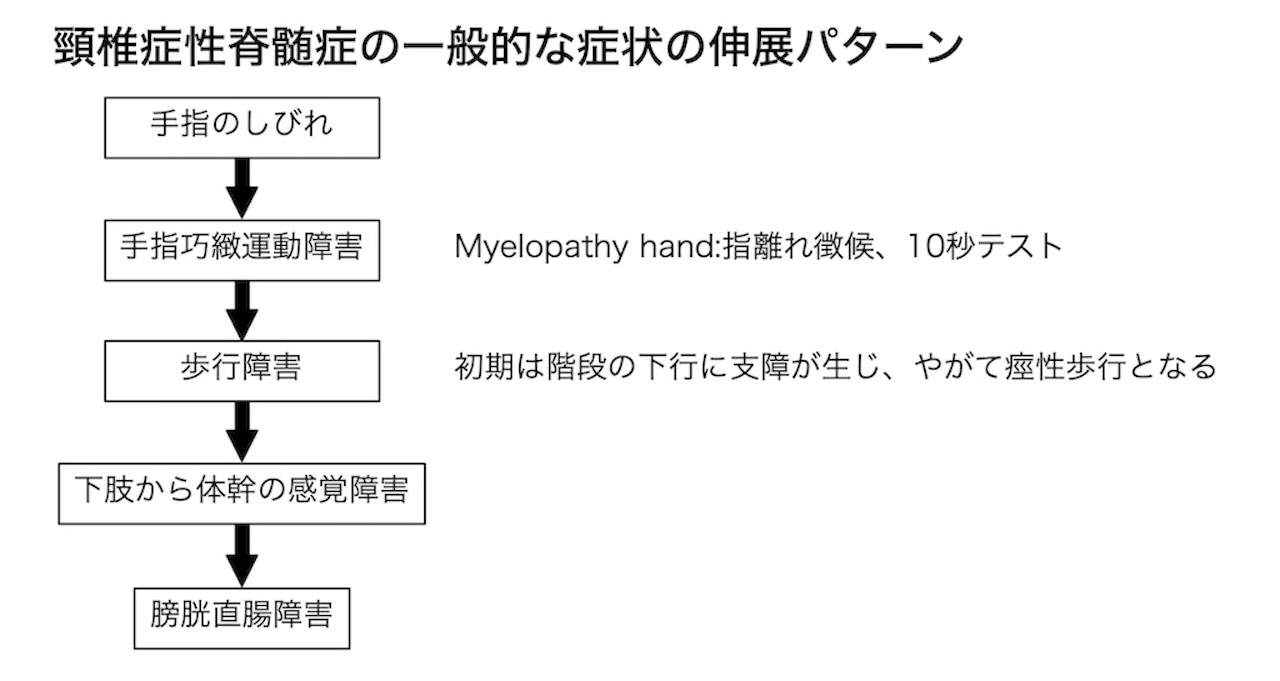

(経過)

-

多くは潜在的に発症するので、正確に初発症状を自覚している例は少ない

-

脊髄症は、神経根痛をともなわず上肢のしびれで発症することが多い

-

手指のしびれで初発した例が64〜68%、下肢のしびれ感で初発するものが12〜18%と報告されている

-

自然経過として脊髄障害は脊髄中心部(上肢症状)からはじまり、徐々に後側索(下肢の痙性麻痺)、最後に前側索(下肢の 温痛覚障害)に広がる

-

下肢では筋力低下は少なく痙性歩行や失調性歩行が主体。痙性歩行が明らかな症例では両下肢の反射は亢進してBabinski反射や足クローヌスが高率に陽性となる

(服部の分類)

Ⅰ型 障害髄節中心部の灰白質病変で上肢の髄節性の感覚・運動障害のみ

Ⅱ型 病変が側索の錐体路に及び下肢の痙性が加わる

Ⅲ型 病変が前側索の脊髄視床路にも及び下肢から体幹の感覚障害が生じる

【整形外科的テスト】

Lhermitte徴候

-

頸椎を屈曲すると、脊椎にそって電撃様の一過性ショックが、一側または両 側の上肢もしくは下肢へ放散する現象

Hoffmann徴候

-

患者の手のひらを下に向けて片手で握り、もう一方の手で患者の中指の末節骨(第一関節)を弾いた際に、反射的に母指と示指が屈曲すれば陽性

Tromner徴候

-

患者の手のひらを上に向けて片手で握り、もう一方の手で患者の示指と中指を軽く叩いた際にすべての指を屈曲すれば陽性

Myelopathy hand

-

頚椎症性脊髄症に特徴的な身体所見として有名

-

髄節の運動障害ではなく錐体路徴候であり巧緻運動障害を呈する

-

以下のような診察法がある

◆ 指離れ徴候(finger escape sign)

-

手掌下向き・手指進展状態で30秒保持すると小指の内転位保持困となり、それがさらに環指、中指にも広がる

Grading

-

問題なし

-

小指→内転保持困難

-

小指または小指+薬指→内転できない

-

小指+薬指→内転できない あるいは 完全伸展困難

-

小指+薬指+中指→内転できない あるいは 完全伸展困難

◆ grip and release test(10秒テスト)

-

10秒間にできる手の開閉回数の測定(開・閉で1回とカウント)

-

20回以上が正常であり、頚椎症性脊髄症では手指進展が不十分で遅くなるため20回未満となる

◆ delayed opening

-

強く手を握った状態から手を開く際に通常は速やかに開くが、開くのに時間がかかるようになる徴候。頚椎症性脊髄症による手指進展障害を示す

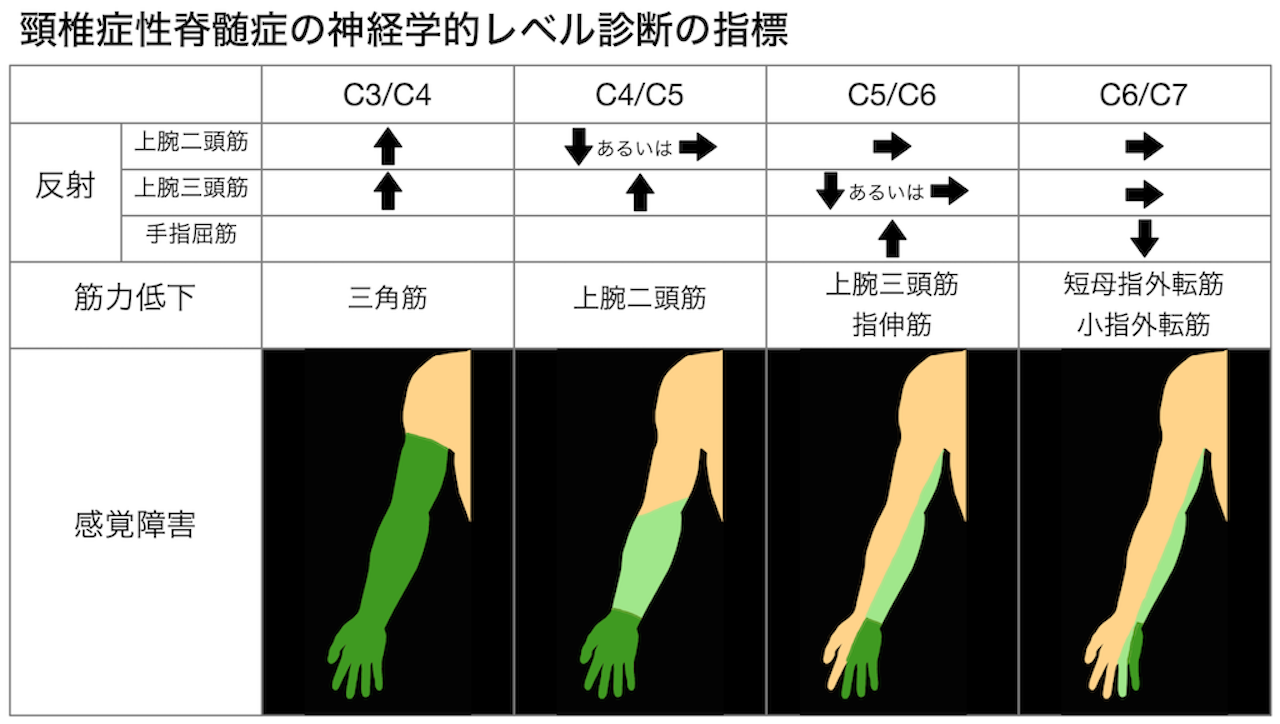

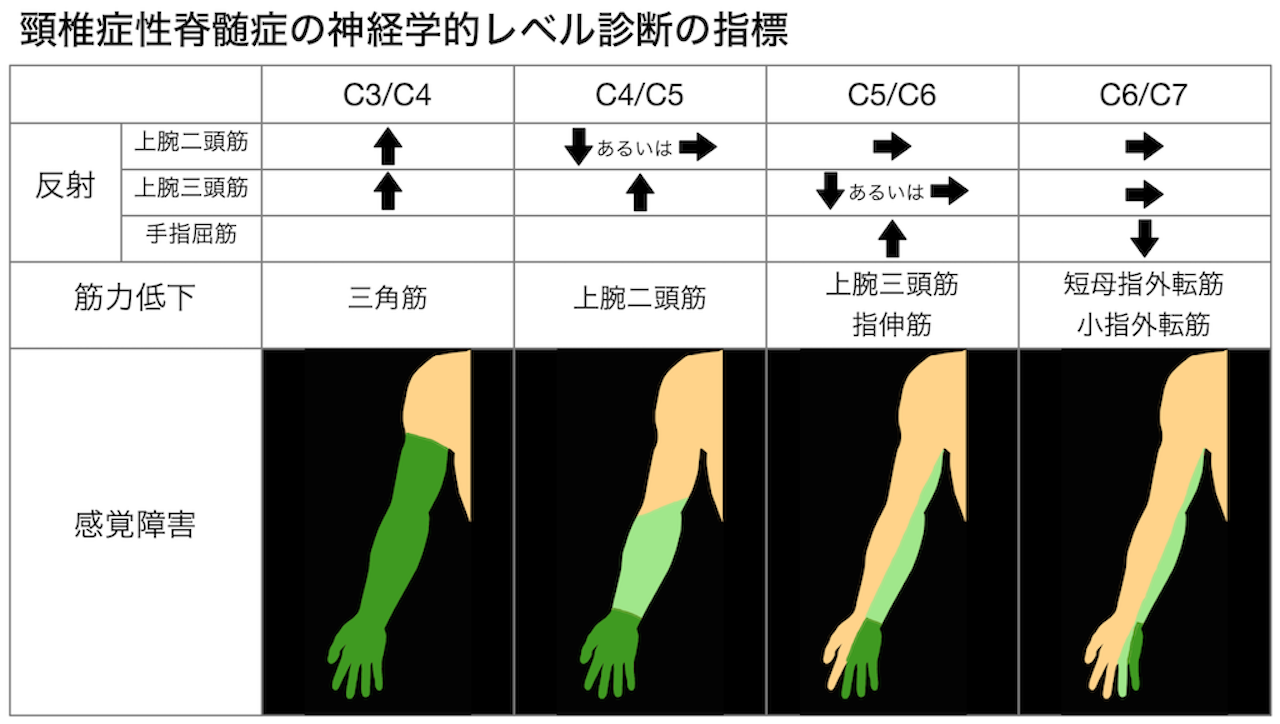

【神経学的レベル診断】

-

足歩行をする人間では、発生・成長の過程で椎体が脊髄と比べて尾側方向に発達する。そのため、脊髄高位と比べて椎体高位は尾側にずれる。頸椎領域では概ね1.5高位分のずれが生じる

(例) 椎体高位 C5/C6には脊髄高位C7の脊髄がある。その神経根はC6となる

【検査】

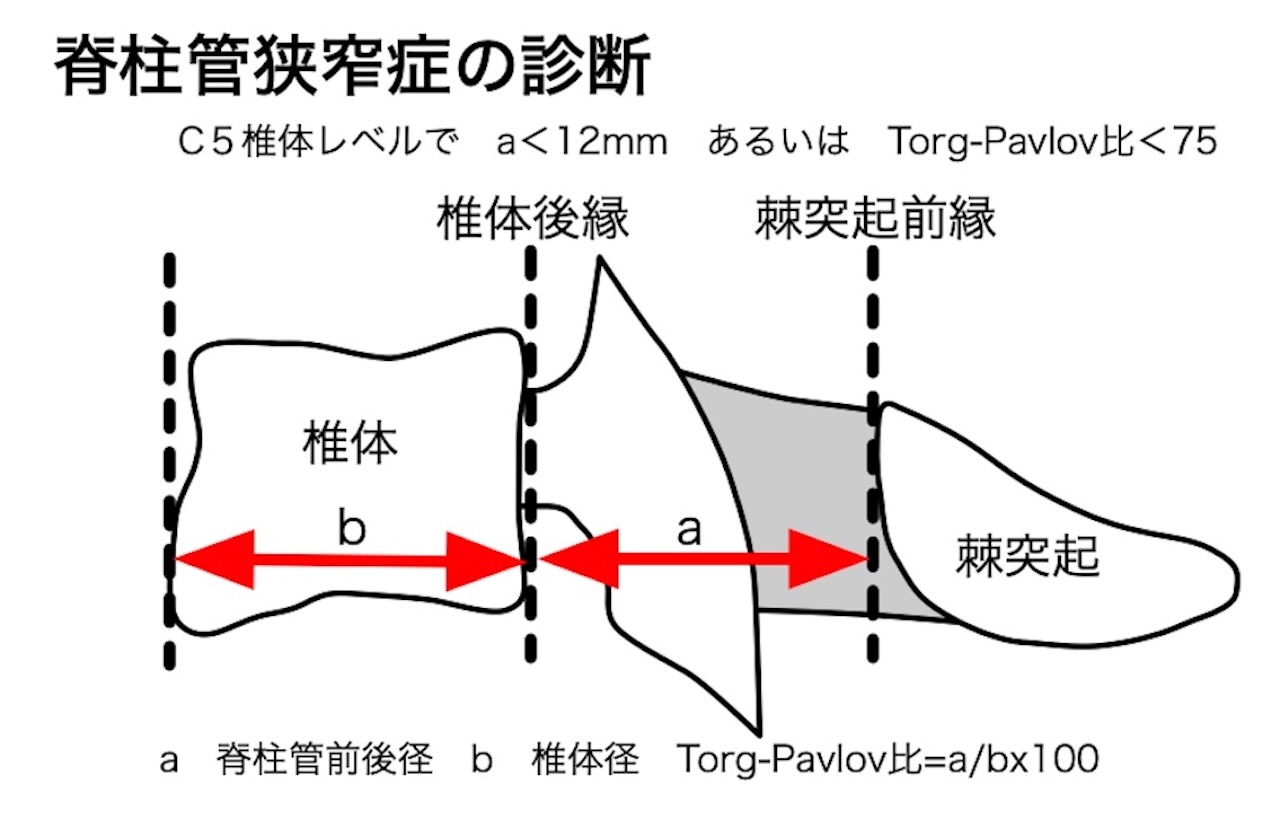

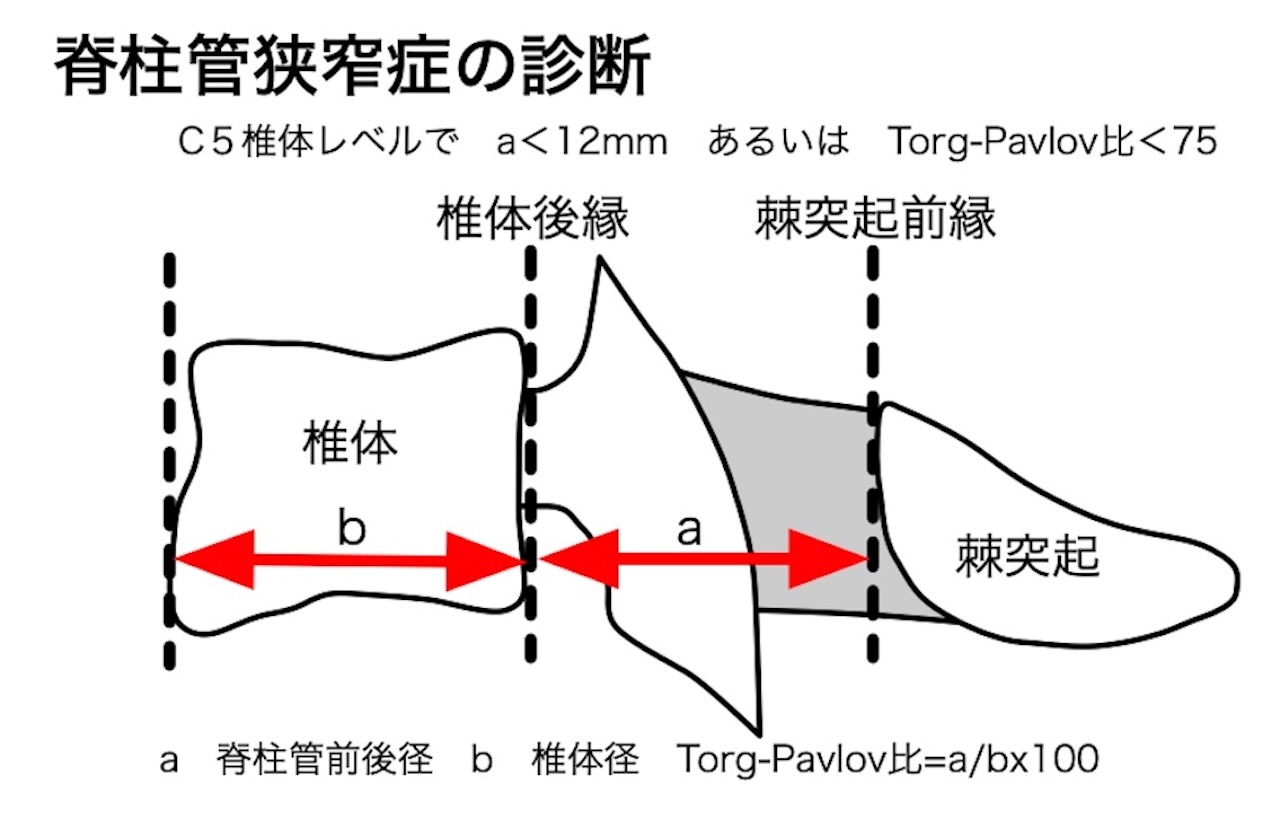

単純X線) 脊椎の変性疾患である頸椎症においては単純X線による評価が必須

-

側面像で全体のアラインメントと椎間腔の狭小化を確認

-

脊柱管前後径が14mm未満になると発症しやすい

-

発育性脊柱管狭窄症は男性では14mm以下、女性では13mm以下と定義されている

-

立位での頚椎alignmentと屈曲・伸展位でのその変化や、椎体のすべりなど脊椎問不安定性による動的脊柱管狭窄の有無を評価 。3mm以上のすべりがあると生じやすい

頸椎MRI) 椎間板の突出、黄色靭帯の膨隆による脊髄圧迫の程度、またT2強調画像で髄内の高信号の有無を評価

電気生理学検査) 頸椎症では通常神経伝導速度に異常を認めないので末梢神経障害との鑑別に有効。傷害された髄節以外の筋に脱神経所見や神経原性変化を認めた場合には運動ニューロン疾患を考慮する

【鑑別診断】

-

上肢に運動・感覚障害をおこすあらゆる疾患との鑑別診断が必要

筋萎縮性側索硬化症

初期症状)軽度の球麻痺、舌萎縮、頸部屈曲力低下、傍脊柱筋の萎縮

-

萎縮筋での腱反射の残存あるいは亢進

-

広範な筋繊維束収縮

-

短期間での体重減少(半年で5〜10kgの体重減少はまれではない)

-

頸椎症では筋萎縮は障害された髄節に限定されるが、筋萎縮性側索硬化症では広範囲に分布する

脊髄サルコイドーシス

-

どの脊髄高位も障害するが,とくに中下位頸髄に高頻度

-

発症様式は急性から緩徐進行性まで様々

-

これを疑えば胸部CTにて肺門部に両側性のリンパ節腫大(BHL)、ガリウムシンチあるいはFDG-PETにて全身の病変の有無をしらべ、病変のある部位からの組織診断をする

-

脊髄以外に病変がないときには、脊髄生検を考慮する必要がある

【治療】

-

保存的治療

薬物療法) 消炎鎮痛剤、ビタミンB12、筋弛緩剤、抗不安薬、プロスタグランディン製剤、ステロイドなど。有効性を実証した報告はない

頸椎カラー固定) 軽症例に対して短期的な有効性が報告されている

頸椎牽引療法) 軽症例ではやや有効であるとした報告がある

代替治療) 鍼、灸、マッサージ、整体、カイロプラッチクなどの代替医療が有効であるとした科学的根拠はない

-

手術

-

歩行障害、手の巧緻性障害など脊髄症状が進行性あるいは長期に持続する場合には手術適応がある

-

参考文献)

-

-

安藤 哲朗「頸椎症の診療」臨床神経 2012;52:469-479

-

日本神経治療学会「標準的神経治療 しびれ感」医学書院 2107

-

田中 雅人 他「頚椎症性脊髄症の診療ガイドライン」岡山医学会雑誌 第122巻 April 2010, pp. 67-71

-

日本整形外科学会 他「頸椎症性脊髄症診療ガイドライン2020 改訂第3版」

-

森 健躬「頚診療マニュアル」医歯薬出版 1987