DIC

- 基礎疾患の存在下に全身持続性の著しい凝固活性化を来たし、細小血管内に微小血栓が多発する重篤な病態

- 3大基礎疾患は、急性白血病、固形癌、敗血症

- 症状は出血症状と臓器症状だが、臨床症状が出現すると極めて予後不良

- 死亡率は概ね40〜65%

◎予後改善の観点から、基礎疾患が存在すれば、症状がなくても速やかに血液凝固検査を行う

-

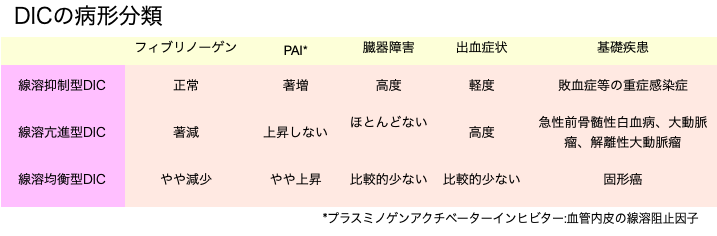

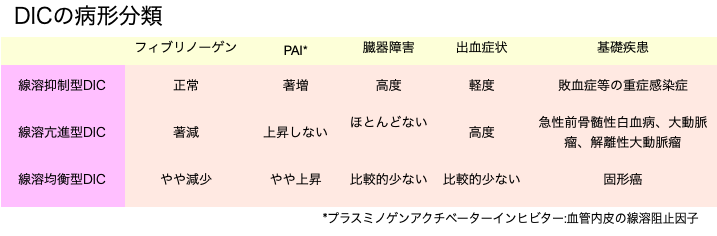

下の3つの病形があり、それぞれ基礎疾患と病態が異なる

◎敗血症や血液系悪性腫瘍によるDICを疑ったら、必ず血球貪食症候群の可能性を想定する

◎予後改善の観点から、基礎疾患が存在すれば、症状がなくても速やかに血液凝固検査を行う

◎敗血症や血液系悪性腫瘍によるDICを疑ったら、必ず血球貪食症候群の可能性を想定する

PT、APTT、フィブリノーゲン、FDP(あるいはD-dimer)、アンチトロンビン(%)、TAT、SF(またはF1+2)を全て測定し、以下の評価を行う

合計

診断

*FDPまたはD-dimerが正常であればDICの診断でも実際はDICの可能性は低い

- 参考文献)

- 朝倉英策「播種性血管内凝固(DIC)の 診断と治療」日内会誌 109:1378化rs1385, 2020

- 一般社団法人 日本血栓止血学会 「DIC診断基準2017年度版」