疾患

悪性リンパ腫

悪性リンパ腫

・成熟リンパ球に由来する腫瘍

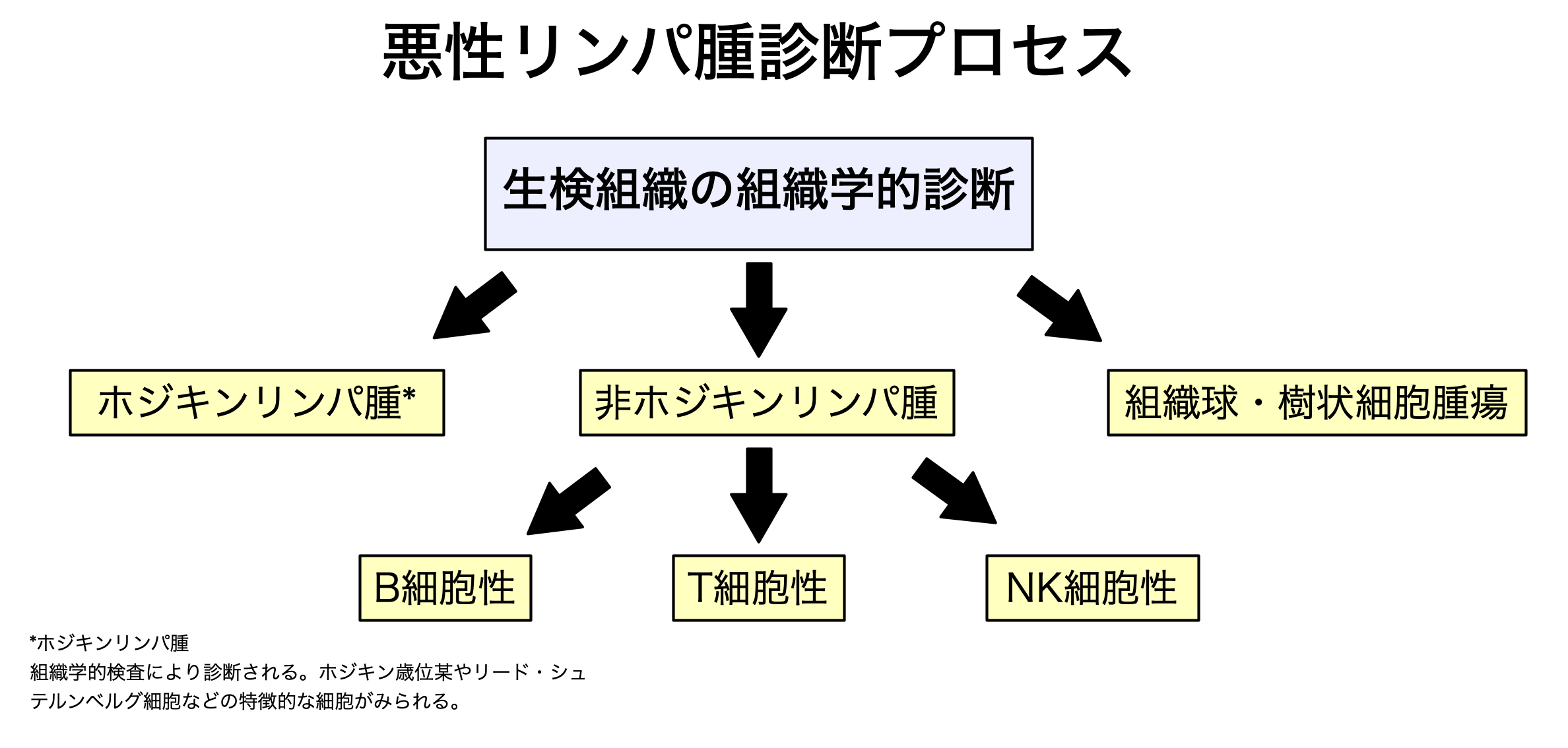

・Hodgkinリンパ腫、非ホジキンリンパ腫の2つに大別され、非ホジキンリンパ腫はさらにB細胞性、T細胞性、NK細胞性に区分される

・2015年の発症率は23.6人/10万人で、男女比は5:4程度

・65歳以上が70%を占め、患者年齢の中央値は70歳代前半

・非ホジキンリンパ腫が90%以上を占める。B細胞リンパ腫が68%、T/NK細胞リンパ腫が25%、B細胞リンパ腫に属するびまん性大細胞型B細胞リンパ腫がリンパ腫全体の45%を占める(2011年)

・ホジキンリンパ腫は日本人には少ない

・欧米では慢性リンパ性白血病が最多だが、日本ではまれ

-

・組織球と樹状細胞は悪性リンパ腫には含まれない

・組織球では悪性組織球性腫瘍、樹状細胞の場合は芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍がある

【症状】

-

B症状(発汗、盗汗(寝汗)、体重減少)

・発熱:38℃を越える原因不明の発熱

・盗汗:掛け布団や、シーツを買えなければならないほどビッショリ濡れる汗

・体重減少:6ヶ月で体重の10%以上

・有名だが、これを伴うものは一部に過ぎず、また、他の疾患でも同様の症状を伴う疾患は多い。すなわち、感度・特異度とも低く、診断的な所見ではない

実際はリンパ節腫大から見つけられることが多い

・頸部、腋窩、鼠径部などのリンパ節腫脹や、他の目的でのCTなどの画像診断で偶発的に発見されたリンパ節腫脹

・リンパ節の評価は以下の項目を参照して行う

【評価と診断】

-

・超音波検査、全身CT、PET/CTなどを用いて全身のリンパ節の検索を行う

・補助的な検査としては、白血球分画(鏡検)、LDH、可溶性インターロイキン2受容体などを行う

・悪性リンパ腫を疑えばリンパ節生検を行って確定診断する

【治療】

-

・悪性リンパ腫は化学療法高感受性の腫瘍であり、進行期症例であっても治癒を含む予後の改善が期待できる

・予後はリンパ腫のタイプによっても大きく異なる

(血管内リンパ腫)

-

・リンパ腫細胞が小血管内腔とくに毛細血管内で異常増殖する悪性リンパ腫のまれな病型

・明かな血管外病変、リンパ節腫脹がなく、血液像でも腫瘍細胞を認めない

・比較的B症状が見られやすい

・臓器障害としては呼吸障害、副腎不全、神経症状、皮疹など多彩

・検査所見としては、高LDHのほか、貧血、赤沈亢進、低アルブミンなど炎症を反映した異常

・診断は生検によるが、標的とする臓器を特定しにくい。皮膚生検は比較的安全に行える(小血管を多く含む皮下組織深部まで採取する必要がある)

- 参考)

1.坂本朋之 他「悪性リンパ腫の症候と診断のアプローチの基本 ~When and How~」日本内科学会雑誌 110:1386~1391,2021

2.石塚賢治「悪性リンパ腫アップデート」日本内科学会雑誌 111 巻 3 号 2022

3.鈴宮淳司「悪性リンパ腫診療の進歩: リンパ腫学のすすめ」日本内科学会雑誌 105 巻 9 号 2016